研究プロジェクト

文化誌「近江学」第15号(特集 惣 はじまりのコミュニティ )発刊いたしました

文化誌「近江学」第15号

このたび、近江学研究所では、初年度から発刊してまいりました文化誌『近江学』第15号(特集 惣 はじまりのコミュニティ)を出版いたしました。本書は、本研究所が今年度から取り組んでいる3ヵ年の研究プロジェクト「近江のコミュニティ『惣(そう)・座・講』研究プロジェクト」の1年目、「惣」をテーマにした研究活動の成果をまとめた一冊です。ぜひご覧ください。

文化誌「近江学」第15号

<概要>

特集テーマは「惣 はじまりのコミュニティ」。-「堅田図」に描かれた琵琶湖岸の集落景観と人々の暮らしの姿、山の利用権をめぐる争論において神前で熱した鉄斧を握って勝利した村代表を顕彰する記念碑、琵琶湖の有人島・沖島や比良山麓の大津市守山地区における新旧住民の交流による新たなコミュニティの創出など、地縁コミュニティの歴史と現状を考える。

<目次>

| 惣・座・講研究―禍の経験から惣へ― | 加藤賢治、石川亮 |

| 旧瑞峯院方丈襖絵 「堅田図」にみる中世堅田の暮らし | 小嵜善通、和田光生 |

| 近江の「惣」―堅田惣荘と金森寺内町― | 草野顕之 |

| 惣―私たちの公― | 水本邦彦 |

| 近江の惣村 | 水野章二 |

| 水・山と暮らす―近江における近世の村落 | 東 幸代 |

| 人と自然が織りなすコミュニティ | 今森光彦 |

| 犬上川、川上と川下のコミュニティ | 石川 亮 |

| 大津市守山地区の自主防災をもとにつながるコミュニティ | 深町加津枝、大原歩 |

| 沖島の新しい波、新しい風 | 田口真太郎 |

| エン景―遠/縁 | 真下武久 |

| 地蔵盆と野神祭り 大津市今堅田一丁目の伝統的な地縁コミュニティの現状 | 加藤賢治 |

| 惣的な結合 | 木村至宏 |

============

発行 成安造形大学附属近江学研究所 〒520-0248滋賀県大津市仰木の里東4丁目3-1

発行人 小嵜 善通

編集長 小嵜 善通

デザイン 塩谷 啓悟 http://shiotanikeigo.com/

編集 玉置 慎輔

校正 岸田 幸治(サンライズ出版株式会社)

印刷 宮川印刷株式会社

発売元 サンライズ出版株式会社 〒522-0004滋賀県彦根市鳥居本町655-1 TEL 0749-22-0627

発行部数 1,200部

定価 1,800円+税

ISBN SBN978-4-88325-804-8 C1402

============

第28回近江学研究会 報告

近江学研究所では、年2回、

客員研究員のみなさまをお招きして研究会を開催しています。

先日、今年度第2回目の近江学研究会を開催しました。

今回の研究会では、はじめに2023年度に客員研究員へご就任いただいた大津市歴史博物館副館長の木津勝氏に「大津市歴史博物館写真資料の整理と活用」と題して、ご自身の研究活動や今後の課題についてお話いただきました。

また、研究会後半では、2024年度の研究テーマ「座」、近江における生業(なりわい)のコミュニティについて意見交換を行いました。近江にどのような「座」のかたちがあるのか、髙梨客員研究員からは近江猿楽など芸能のコミュニティ、山本晃子客員研究員からは湖西北部にある酒造業や森林業、農業などのコミュニティ、對馬佳菜子客員研究員からは長浜の伝統工芸である楽器糸製造業のコミュニティが「座」の対象となるのではないかとのご提案がありました。

客員研究員のみなさまからの様々なご意見を受けて、次年度の研究テーマ「座」の研究対象について今後も議論を深めていきたいと思います。

===================

第28回近江学研究会

日時:令和5年12月18日(月) 9:30-11:00

出席者(50音順):

[客員研究員] 大原歩氏、木津勝氏、髙梨純次氏、對馬佳菜子氏、山本晃子氏

[所 長] 小嵜善通

[副所長] 加藤賢治

[研究員] 石川亮、永江弘之、真下武久

[オブザーバー] 田口真太郎

===================

2023年度 研究テーマ「惣」について

2023年度 研究テーマ

惣

2023年度から新たに3ヵ年の「近江のコミュニティ『惣・座・講』研究プロジェクト」がスタートしました。

コミュニティは、それが育まれる地形や位置、時代背景による社会状況などによって様々に変化します。また、その分類としては、地縁のコミュニティ、生業のコミュニティ、そして互助や趣味、嗜好によって形成されるコミュニティとして捉えることができます。それを踏まえて1年目は、地縁=「惣」、2年目生業=「座」、3年目互助・趣味・嗜好=「講」とテーマづけました。

今年度は近江の「惣」について近江学の視点で読み解きながら、現代の課題にも目を向け研究活動を進めています。

出町地区の地蔵盆のようす|岡村益夫氏提供

研究者一覧(50音順)

東 幸代 (滋賀県立大学 人間文化学部 地域文化学科 教授)

今森光彦 (写真家・成安造形大学 客員教授)

草野顕之 (大谷大学 名誉教授)

田口真太郎 (成安造形大学芸術学部 助教)

深町加津枝 (京都大学大学院地球環境学堂 准教授)

水野 章二 (滋賀県立大学 名誉教授)

水本邦彦 (京都府立大学・長浜バイオ大学 名誉教授)

和田光生(大津市文化財保護課 主査)

木村至宏 (成安造形大学附属近江学研究所顧問)

石川 亮 (成安造形大学芸術学部 准教授・附属近江学研究所研究員)

小嵜善通(成安造形大学芸術学部 教授・学長・附属近江学研究所所長)

加藤賢治 (成安造形大学芸術学部 教授・副学長・附属近江学研究所副所長)

真下武久(成安造形大学芸術学部 准教授・附属近江学研究所研究員)

成果発表 文化誌「近江学」第 15 号(2024 年 2 月 10 日発刊予定)

第19回参与会議 報告

令和5年7月10日(月)10時から第19回附属近江学研究所参与会議を開催しました。

参与会議は、県内の経済、文化、宗教、芸術など第一線でご活躍される参与の方々と、

成安造形大学の理事長、学長をはじめとする関係者にご出席いただき、

近江学研究所の活動に対してのご意見をいただくという重要な会議です。

会議では、研究所の昨年度後期から今年度前期の事業報告と研究活動についてスライドで紹介し、参与の方々並びに学内関係者からご意見をいただきました。

参与の皆様からは、本研究所がオンデマンド講座をはじめ、今のインターネット社会に対応しながら、公開講座のPR動画制作やSNSアカウントの強化など、研究活動の発信力を高めていることのほか、三井寺の古文書などタイムリーなことを取り上げている点についても高い評価をいただきました。

一方、紀要の電子化などについて、研究成果をインターネットを通じて広げていくのは素晴らしいことであるが、「本という形のあるものを残していくことも重要」ではないか、といったご意見がありました。

また、今年度からスタートした「近江のコミュニティ『惣・座・講』研究プロジェクト」に関する研究報告については、

参与の皆様から、「惣・座・講」は一般的に分かりにくいテーマであること、単体ではなく絡み合うテーマであることなどから、どのようにまとめて伝えていくのか大変興味深い。

滋賀県は、地形的に各地域にさまざまな特色があり、それは、惣で村を守ってきた歴史であるともいえる。比叡山や三井寺の存在もあることから、宗教的な側面も重要である。中世からの惣・座・講を現代とどのようにつないでいくのか期待したい。とのご意見をいただきました。

また、次回の文化誌『近江学』が第15号となることから、15年の研究が多岐にわたるため、20号の発刊や近江学研究所開設20年を迎える際には、これまでの研究をもう一度くくり直すと、素晴らしいものが残るのではないか、といったご意見もありました。

今回の参与会議でいただいた様々なご意見を今後の事業運営や研究活動に活かしながら、開設20周年に向けて、ますます近江学研究を深めていきたいと思います。

第27回近江学研究会 報告

6月19日(月)9:30から、客員研究員のみなさまをお招きして、今年度第1回目の近江学研究会を開催しました。

本研究所では今年度から令和7年度にかけて、新たに「近江のコミュニティ『惣・座・講』研究プロジェクト」をスタートしています。今回の研究会では、この3ヵ年の研究プロジェクトの概要と今年度の研究テーマ「惣」、そして次年度の研究テーマとなる「座」について、近江学研究所副所長の加藤賢治研究員から説明があり、その後、意見交換を行いました。

今年度から客員研究員にご就任いただいた大津市歴史博物館副館長の木津勝氏からは、「惣・座・講」それぞれの「差」を一般の方がイメージできるように見せていけるかがポイントではないか。

たとえば、大津祭は規模が大きく、地域外の人や会社等の経済的な力によって維持されてきている。「講」という視点で、大津祭を学びたい、大津祭に関わりたいと外部から入ってこられる方々の動向に着目するのも面白いのではないか。大津祭には「惣・座・講」すべての要素が含まれているといったお話がありました。

對馬佳菜子客員研究員からは、「惣・座・講」のつながりや精神的なところが見えてくると、近江人の姿が見えてくるのではないか。私は「惣・座・講」それぞれに受け入れていただいており(地縁のつながり[惣]・事業者のつながり[座]・サバイブユートピアのような年齢性別関係のないつながり[講])、それぞれ、人間として生活する中で重要なポイントだと感じている。

大原歩客員研究員からは、比良山麓の場合は毎年の大雨で水に対する防御が必要となるため、コミュニティの中で水を管理していくということが今もなお続いている。守山地区は旧住民が少ない地域のため、自主防災を中心において、新旧の住民が一緒にコミュニティを作り上げ、まちづくりを組み立てようという試みが行われている。この防災を中心とした新しいコミュニティの形から、現代の「惣」の視点を見つけられたらと考えている。

「座」では、滋賀県にある素材をどのように流通させてきたかを押さえておくと近江の流通・経済が見えてくるのではないか。とのお話がありました。

また木村至宏顧問からは、「惣・座・講」は通底しているので分けるのが難しい。

それぞれに中心軸がないと、同じようなことを単に言葉として分けられているように思われるのではないか。

(「惣」で堅田に焦点を当てることについて)「惣=堅田」といってもよいが、堅田を含め「惣」に地域コミュニティの基本的な考え方をすべて投入してしまうと、「座」「講」を表現していくことが非常に難しいと思うが、期待をしている。

オブザーバーの田口真太郎助教からは、地域おこし協力隊として近江八幡で活動している際に、地域外の者や若者、女性が伝統的な集落に入っていくことの難しさや魅力を肌で体験した。様々な地域で地域おこし協力隊の活動が行われているが、その効果や成功例は出てきていないように思う。沖島には、移住者や研究者などが入っていて複合的にコミュニティが支えられている。限界集落の現代をインタビューしたいと考えている。というお話がありました。

また、真下武久研究員からは研究会当日の朝に撮影した写真をもとに、近江のコミュニティを「景」をテーマに検証する試みについて報告がありました。滋賀県の自然そのものは普遍的に昔から存在している。琵琶湖の対岸から集落・コミュニティを撮影し、そこに住んでいる人は知らない風景がちょっと離れたところから見ると、自然や環境的に面白い、ということを写真を通してそこのコミュニティに属している人が知ることによって、自分の住んでいる場所が他の人にとって興味のある場所であり、今後もここに来たいと思う人が現れる余地がある、ということが伝わるといいのではないかと考えている。というお話がありました。

近江学研究所では、今年度の研究テーマ「惣」についての研究活動を進めながら、今回の研究会で出た様々な意見を次年度の「座」、そしてその次の「講」の研究につなげていこうと考えています。

===================

第27回近江学研究会

日時:令和5年6月19日(月) 9:30-11:00

出席者(50音順):

[客員研究員] 大原歩氏、木津勝氏、對馬佳菜子氏

[顧 問] 木村至宏氏

[所 長] 小嵜善通

[副所長] 加藤賢治

[研究員] 石川亮、永江弘之、真下武久

[オブザーバー] 田口真太郎

===================

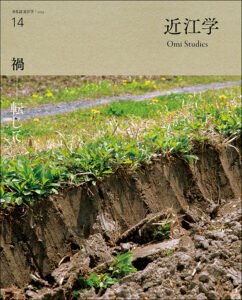

文化誌「近江学」第14号(特集 禍 転じて )発刊いたしました

文化誌「近江学」第14号

このたび、近江学研究所では、初年度から発刊して参りました文化誌『近江学』の第14号(特集 禍 転じて)を出版いたしました。

新型コロナウイルス感染症がもたらした大きな「禍」の渦中に、改めて近江で起こった様々な禍、そしてその時人々が禍とどう向き合い乗り越えてきたかを検証し、先人の知恵を現在そして未来に活かす手段を見いだそうと進めてきた研究活動の成果をぜひご覧ください。

文化誌「近江学」第14号

<概要>

特集テーマは「禍(わざわい) 転じて」。疫病や風水害などの自然災害に対して人々はどのように対応してきたのか?──コロナ禍で厄除けとして再び注目をあびた「角大師」の護符、疱瘡(天然痘)にかかった病人の症状を軽くするとされた疱瘡絵や大津絵、土砂崩れを防ぐために建造された長大な石垣などから、人びとの災いとのつきあい方を読み解く。

<目次>

| 禍 転じて─再生への道筋 | インタビュー:今森光彦 聞き手:加藤賢治、石川亮 |

| 禍 転じて─結ぶ地図 | 石川亮、金再奎 |

| 近江における厄除 元三大師信仰 | 加藤賢治、福井智英 |

| 近江における悔過と造形 | 髙梨純次 |

| 大津絵と疱瘡絵 近江発、禍への絵画的対抗手段 | 横谷賢一郎 |

| かわそ信仰と女性 | 對馬佳菜子 |

| 禍をさける・はらう・おくる ─四季折々の祭礼のかたち | 大原歩 |

| 百間堤 ─江戸時代の自然災害と防災・減災と暮らし─ | 高橋大樹 |

| 疫病と向き合う ─祈りから医術へ─ | 岡井健司 |

| 長浜の天正大地震 | 畑中英二 |

| 禍におもう | 木村至宏 |

============

発行 成安造形大学附属近江学研究所 〒520-0248滋賀県大津市仰木の里東4丁目3-1

発行人 小嵜 善通

編集長 小嵜 善通

デザイン 塩谷 啓悟 http://shiotanikeigo.com/

編集 玉置 慎輔

校正 岸田 幸治(サンライズ出版株式会社)

印刷 宮川印刷株式会社

発売元 サンライズ出版株式会社 〒522-0004滋賀県彦根市鳥居本町655-1 TEL 0749-22-0627

発行部数 1,200部

定価 1,800円+税

ISBN ISBN978-4-88325-782-9 C1402

============

第26回近江学研究会 報告

近江学研究所では、年2回、

客員研究員のみなさまをお招きして研究会を開催しています。

先日、今年度第2回目の近江学研究会を開催しました。

研究所では今年度「禍(わざわい)」をテーマに研究活動を進めてきました。

その成果をまとめた文化誌『近江学』第14号の刊行を目前に、

いよいよ来年度以降の研究プロジェクト・研究テーマについての議論が

最終段階を迎えています。

今回の議題は、前回に引き続き3ヵ年研究プロジェクト「結・コミュニティ」について。

はじめに大原歩客員研究員より、本研究所で検討を重ねてきた3年間の研究の進め方や

各年の研究テーマ案について説明があり、その後、様々な意見が交わされました。

1年目の研究プロジェクトは、

「ファーストプレイス(地縁・血縁)のコミュニティ」として

「縁」や「惣」を研究テーマとして検討しています。

結縁高名の具体例として愛知井の話からはじまった意見交換では、

水利に関わる結束・対立の姿として、荘園から中世・近世にかけて続いてきた人々のつながり、

「惣」の背景にある用水をめぐる村々の関係性などについて、

客員研究員のみなさまから貴重なお話をお聞きすることができました。

また研究所が「堅田の変遷」に着目していることに対して、

中世後期以降など年代を絞らないと難しいのではないかといったご意見や、

近世の堅田については文書や絵図など新たに発見されたものが多く出てきている

といった情報提供がありました。

様々なご意見を受けて、年明けの学内研究会では、

来年度の研究テーマや内容についてさらに検討を進め

今後の研究活動の方向性を決定していきたいと思います。

===================

第26回近江学研究会

日時:令和4年12月19日(月) 9:30-11:00

出席者(50音順):

[客員研究員] 大原歩氏、髙梨純次氏、山本晃子氏、和田光生氏

[所 長] 小嵜善通

[副所長] 加藤賢治

[研究員] 石川亮、永江弘之、真下武久

[オブザーバー] 田口真太郎

===================

2022年度 研究テーマ「禍」について

2022年度 研究テーマ

禍

2022 年度の研究テーマは、「近江の禍(わざわい)」。新型コロナウイルス感染症がもたらした大きな「禍」の渦中に、近江学研究所では、改めて近江で起こった様々な禍、そしてその時人々が禍とどう向き合い乗り越えてきたかを検証することで、先人の知恵を現在そして未来に活かす手段を見いだそうと研究活動を進めています。

-300x200.jpg)

元三大師護符(大津市 西教寺)

研究者一覧(50音順)

今森光彦 (写真家・成安造形大学 客員教授)

大原 歩 (京都大学大学院技術補佐員)

岡井健司 (近江日野商人ふるさと館 館長)

金 再奎 (滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 専門研究員)

髙梨純次 (公益財団法人秀明文化財団 理事(MIHO MUSEUM研究・展示担当))

高橋大樹 (大津市歴史博物館学芸員・総合地球環境学研究所共同研究員)

對馬佳菜子 (仏像・地域文化プロデューサー)

畑中英二 (京都市立芸術大学美術学部総合芸術学科教授)

福井智英 (長浜市長浜城歴史博物館 館長)

横谷賢一郎 (大津市歴史博物館 学芸員)

木村至宏 (成安造形大学附属近江学研究所顧問)

石川 亮 (成安造形大学芸術学部 准教授・附属近江学研究所研究員)

加藤賢治 (成安造形大学芸術学部 教授・附属近江学研究所副所長)

成果発表 文化誌「近江学」第 14 号(2023 年 2 月 10 日発刊予定)