おうみブログ

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

近江学フォーラム会員限定講座「『惣』から、『座』、『講』へ―近江学研究所のこれから」報告

令和6年度 第5回 近江学フォーラム会員限定講座

「『惣』から、『座』、『講』へ―近江学研究所のこれから」

【会員限定講座】

日時:3月8日(土)11:00~12:30

場所:成安造形大学 聚英ホール

講師:

加藤 賢治 |本学教授・近江学研究所副所長

石川 亮 |本学准教授・近江学研究所研究員

田口 真太郎|本学講師・近江学研究所研究員

令和7(2025)年度最終となる第5回目の近江学フォーラム会員限定講座を開催しました。

今回の会員限定講座では、本研究所の研究員3名が近江学におけるコミュニティ研究の概観と、

現代社会におけるコミュニティについて語らいました。

講座では文化誌のテーマの推移についてなど、近江学研究所の足跡をたどりつつ

コミュニティをテーマに研究活動を行っている研究員のそれぞれの研究活動の紹介や

これからの展望についてなど充実した内容となりました。

受講者のみなさんからは、

・2024年度に研究された「座」について、4月から拝聴できる楽しみが湧く講座であった。非常に楽しみにしております。

・3人の講師の方々、それぞれの研究テーマが大変興味深く繋がっていて、近江という自然、歴史が豊かな土地への関心が増しました。

・今森氏の「里山の災いが人を強くする」という意味の発言の紹介が心に残りました。

・近江学の足跡を振り返り未来への企画までとても頭がすっきりするお話でした。

などといったご感想をいただきました。

今年度もたくさんの方にご受講いただきまして、ありがとうございました。

[講師プロフィール]

加藤賢治 (本学教授・近江学研究所副所長)

1967年、京都市生まれ。1991年立命館大学産業社会学部卒業後、高等学校地歴科・中学校社会科非常勤講師を経て、2004年佛教大学大学院文学研究科仏教文化専攻修了、2011年滋賀県立大学大学院人間文化学研究科博士後期課程単位取得退学。現在、成安造形大学教授・附属近江学研究所副所長として滋賀県をフィールドに宗教民俗の研究を続けている。主な著書に『水と祈りの近江を歩く』(サンライズ出版)などがある。

石川 亮(本学准教授・近江学研究所研究員)

1971年、大阪府生まれ。美術家、アートディレクター。成安造形大学准教授。同大学附属近江学研究所研究員。京都精華大学美術学部(現・芸術学部)卒業。国内の神仏にゆかりのある地の持つ性質やルーツを探り作品制作の糸口としている。近作に地域伝承や地名をもとに名付けられた湧水を収集した作品「全体─水」がある。宗教観と自然観を生活の中に取り込み、自然と対峙しながらも共存してきた日本人の感覚に注目している。

田口 真太郎(本学講師・近江学研究所研究員)

1987年、茨城県生まれ。滋賀県立大学大学院 環境科学研究科を修了後、2013年に近江八幡市地域おこし協力隊として活動。その後、まちづくり会社㈱まっせのマネージャーとして、伝統文化のリサーチやワークショップの企画・運営に従事。産官学民連携の視点から地域課題解決を推進する「コ・クリエーション」に注力。現在、成安造形大学講師、未来社会デザイン共創機構研究員、附属近江学研究所研究員。

近江学フォーラム会員限定講座「水・山と暮らす-近江における近世の村落」報告

令和6年度 第4回 近江学フォーラム会員限定講座

「水・山と暮らす-近江における近世の村落」

【会員限定講座】

日時:12月7日(土)11:00~12:30

場所:成安造形大学 聚英ホール

講師:東 幸代 氏|滋賀県立大学教授

令和7(2025)年度第4回目の近江学フォーラム会員限定講座を開催しました。

今回の会員限定講座では、滋賀県立大学教授の東 幸代氏に近世の自治的な集落を紹介していただきました。

当時は、水を必要とする農業も、山と深く結びついており、水と山の資源を巡っての争論が発生していました。

東先生には写真を交えながら当時繰り返された争論についても具体的にお話しいただきました。

受講者のみなさんからは、

・山や水の境目の曖昧さにより、争いがよく起きたことがよく分かりました。

・現在の公図は明治後期に作成されたものが多いですが、本日公図の元となった境界の話が聞けて面白かった。。

・古文書を読み解くことにより現代に続く歴史を確認できることに面白さ、重要さを感じられました。。

・琵琶湖、十和田湖の境界議論が大変面白かった。

などといったご感想をいただきました。

[講師プロフィール]

東 幸代氏 (滋賀県立大学教授)

1971年、石川県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(文学)。滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科教授。専攻は日本近世史。琵琶湖の水運や湖岸のヨシ(葭)の歴史に注目している。共著に『鷹狩の日本史』(勉誠出版)、『自然・生

業・自然観─琵琶湖の地域環境史─』(小さ子社)、『日本各地につたわる伝統知・地域知』(総合地球環境学研究所)などがある。

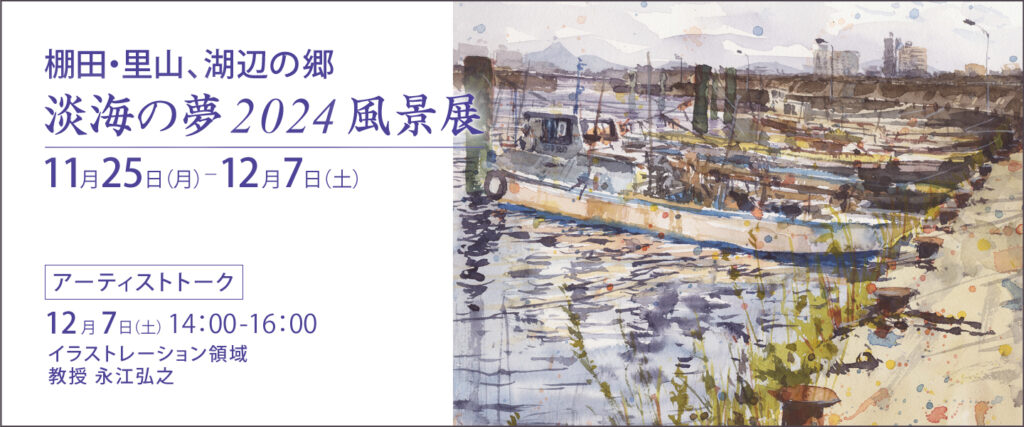

【展覧会報告】「淡海の夢2024風景展」開催報告

11月25日(月)から開催しておりました「淡海の夢2024風景展」が

12月7日(土)をもって会期を終了いたしました。

展覧会には、学生・教職員のほか、ご出品いただいたみなさま・ご友人をはじめ、

学外からも多数のご来場があり、450名を超える方々に作品をご覧いただくことができました。

また、12月7日(土)にはアーティスト・トークを開催。

本展の企画者であるイラストレーション領域の永江弘之教授が錯視についての解説や

出品作品の一点一点について講評を行いました。

出品者のご参加もあり、なかには熱心にメモをとられている方もいらっしゃいました。

アーティスト・トークアンケートより抜粋

「絵を描く、絵の力、描く意味が先生のお話しで改めて認識できました。」

「錯視体験、とても面白かったです。今までと違って日常の景色も興味深く感じられると思います。」

「一人ひとりが脳で見ているという視点が非常に興味深かった。」

「出品作品についてのコメントがとても参考になりました。」

今年度も大変多くの方に展覧会に足を運んでいただき、

アーティストトークにもご参加いただきました。

誠にありがとうございました。来年の風景展もぜひご期待ください。

【公開講座】近江-つながりのかたち「自主防災でつながる新たなコミュニティのかたち」報告

近江-つながりのかたち

「自主防災でつながる新たなコミュニティのかたち」

日時:11月23日(土・祝)11:00~12:30

場所:成安造形大学 聚英ホール

講師:深町加津枝 氏|京都大学大学院地球環境学堂准教授

令和6(2024)年度3回目の公開講座を行いました。

今回の公開講座では、「自主防災でつながる新たなコミュニティのかたち」と題して

深町加津枝 氏にご講演いただきました。

大津市守山地区は、琵琶湖の湖西、比良山系の麓の扇状地に位置し、

近世からつながる旧守山集落の住民と、新たにこの地に移住してきた新住民が混在しています。

この地域には、祭礼をはじめ伝統的な行事なども受け継がれていますが、

新住民の人々をうまく受け入れて、ともに活動する姿が見えてきます。

特に、自然災害が年々日常化している近年、この地域では自主防災の取り組みが地域の人々をつないでいます。

当日はコーディネーターとして大原歩氏(成安造形大学非常勤講師、京都大学大学院技術補佐員)と、守山自主防災会の皆さんにもご登壇いただきまして、

守山地区に移住してきた当事者である深町先生が、住民の視点で「自主防災会」を核に、様々につながる地域コミュニティについてお話しいただきました。

受講者のみなさんからは、

・地域活動の重要性が理解できた。 地域を守ることの大切さを感じた。

・新旧住民の関わりが理想的な関係が作られており素晴らしい。

・個々を尊重しながらコミュニティに関わる等の喜びを大切にするための“試行錯誤”という考え方と取り組みに共感しました。

・活動しておられる方々の生の声が聞けてよかったです。

自主防災活動に取り組んでおられる現地「大津市守山地区」一度訪問してみたくなりました。

・防災等の関わりで新旧住民がコミュニティをしっかり結んでいる状況が理解できた。

などといったご感想をいただきました。

[講師プロフィール]

深町 加津枝 氏(京都大学大学院地球環境学堂准教授)

1966年、埼玉県行田市生まれ。京都大学大学院地球環境学堂准教授。農学博士。主な研究テーマは、京都周辺、琵琶湖湖岸などの里山における人と自然の関係とその変化、景観生態学に基づく地域固有の景観保全、活用の計画のあり方など。生態的な価値と文化的な価値を統合した環境デザインあるいは緑地環境保全のあり方を探求する研究も進めている。共著に『風景の思想』(学芸出版社、2012年)、『景観生態学』(共立出版、2022年)などがある。

【展覧会情報】「淡海の夢2024風景展」開催スタート

「淡海の夢2024風景展」は、滋賀(近江)の魅力あふれる風景を表現した作品を一般の方から公募し、ご応募いただいたみなさまの絵画や写真作品を展示しています。

今年も風景画の魅力がつまった48作品が集まりました。

ぜひ、ご高覧ください。

【展覧会概要】

棚田・里山、湖辺の郷 淡海の夢2024風景展

会期 11月25日(月)~12月7日(土)

時間 11:00~17:00

会場 成安造形大学【キャンパスが美術館】ギャラリーアートサイト

休館日 日曜

入場無料

●関連企画 アーティストトーク

12月7日(土) 14:00-16:00 参加無料・事前申込不要

会場 I棟1階プレゼンルーム(アートサイト横教室)

関連企画のアーティストトークでは永江弘之が風景写生の醍醐味や公募展に寄せられた展示作品について語ります。

ご興味のある方は是非ご参加ください。入場無料です。

=====

企画・監修/永江弘之(ながえひろゆき)(成安造形大学教授)

協賛/株式会社クサカベ、ホルベイン画材株式会社

主催/成安造形大学附属近江学研究所

問合せ 成安造形大学附属近江学研究所 077-574-2118

=====

出品作品48作品

一般公募作品 45点 (全応募者の作品を展示)

賛助作品 3点

【受賞作品】50音順

クサカベ賞 5点

青谷 聡美 「さぁ、買い出しに!」

伊藤 隆 「日吉大社の奥宮を訪れて」

上田 守「春遠からじ」

高橋 成一「堅田漁港」

安原 篤司「坂下る」

ホルベイン賞 5点

伊藤 勉「湧水の郷」

井上 亜紀子「琵琶湖のかたち」

髙瀬 和子「春らんまん」

髙谷 禮子 「山辺の道」

西村 傳次郎「冬の湖北」

推奨 9点

岩本 典章「命の水を湛える」

砂田 智司「いさめのしみず」

土屋 洸太「能登川水車公園の日曜日」

徳山 綾子「春陽」

中村 忠治「近江耶馬渓(朽木)」

西本 明夫「Sweet Dream」

深尾 ジャネット・メイ「”Reassurance’’(保存トチノキ)」

黛 福信「薄明の湖畔」

溝辺 行雄「並木道」

第15回近江学フォーラム 現地研修「伝説の宝庫 堅田を歩く」報告

2024年10月26日(土)に、第15回近江学フォーラム 現地研修「伝説の宝庫 堅田を歩く」を開催しました。

当日は、現地集合・現地解散、午前と午後の二部に分けて人数を分散して実施しました。

今回の現地研修には、近江学フォーラム会員のみなさま45名(午前の部23名/午後の部22名)、

スタッフ11名が参加。

当日は、天候も良く、過ごしやすいお天気で現地研修日和となりました。

ご参加いただいたみなさま、ご協力いただいたみなさまありがとうございました。

■現地研修のようす

今回の研修では、趣のある堅田の町を歩きながら、

各所でご住職や加藤副所長にご解説いただきました。

受付では、本学の学生がキャラクターデザインを手がけた、

「一休せんべい」と「らくがんさんの落雁」を参加者特典としてお配りしました。

まずは本福寺からスタート。

貴重な宝物を特別に拝観させていただきながら、

三上住職から、思わず聞き入ってしまうような熱のこもったご解説をいただきました。

本福寺を後にし、つづいては浮御堂を拝観しました。

浮御堂は既に訪れたことのある方も多かったですが、加藤副所長の解説もあり、

新たな発見や学びがありました。

続いて伊豆神社にて、研究員との記念写真を撮影後、境内を見学しました。

伊豆神社を出た後は、光徳寺を訪れました。

本堂の前には、蓮如上人の法難に対し、実父を説得し、

自らの首を打たせて差し出させた姿を表す「堅田源兵衛父子殉教之像」があり、

加藤副所長から源兵衛親子の殉教の物語について解説がありました。

その後、本堂に移り、伊藤住職から源兵衛の父が息子の首を打った以後のお話があり、

本堂に安置されている御首級(みしるし)を特別に拝観させていただきました。

次にとんち話で知られる一休宗純が青年時代に修行をしたことで有名な祥瑞寺へ。

残念ながら本堂へは入れませんでしたが、

趣ある庭園や建物を眺めながら加藤副所長からの解説を聞きました。

祥瑞寺のあとは、都久夫須麻神社、十六夜公園、辻家前を見学しながら堅田の町並みを歩き、

最後は天然図画亭を訪れました。

座敷からは、すばらしい庭園の向こうに、琵琶湖と対岸の山並みを見ることができました。

そんな景色を眺めながら、老舗和菓子店「金時堂」の主人、山本伸一さんにお菓子についてや

歴史ある堅田の町並みについてお話しいただきました。

参加者同士のお話にも花が咲いていたのが印象的で、話は尽きない様子でしたが、

盛況のうちに無事研修を終了することができました。

(写真:真下武久研究員)

■参加者アンケートより(一部抜粋)

「とても楽しく勉強になりました。初めての方とも交流できて良かったです。」

「交通の要、堅田の重要な歴史や文化を浮き彫りにしていただいた講座でした。楽しい一日をありがとうございます。」

「なかなか中にまで入れなかったところも入れ、丁寧に説明していただき、今日来れてよかった!」

「深く学べました。先生や住職の話しなど、楽しく散策しました。金時堂のご主人の話もイメージに残るステキなお話しでした。」