近江学研究所の活動の進捗 | 関連出版物案内

文化誌「近江学」第15号(特集 惣 はじまりのコミュニティ )発刊いたしました

文化誌「近江学」第15号

このたび、近江学研究所では、初年度から発刊してまいりました文化誌『近江学』第15号(特集 惣 はじまりのコミュニティ)を出版いたしました。本書は、本研究所が今年度から取り組んでいる3ヵ年の研究プロジェクト「近江のコミュニティ『惣(そう)・座・講』研究プロジェクト」の1年目、「惣」をテーマにした研究活動の成果をまとめた一冊です。ぜひご覧ください。

文化誌「近江学」第15号

<概要>

特集テーマは「惣 はじまりのコミュニティ」。-「堅田図」に描かれた琵琶湖岸の集落景観と人々の暮らしの姿、山の利用権をめぐる争論において神前で熱した鉄斧を握って勝利した村代表を顕彰する記念碑、琵琶湖の有人島・沖島や比良山麓の大津市守山地区における新旧住民の交流による新たなコミュニティの創出など、地縁コミュニティの歴史と現状を考える。

<目次>

| 惣・座・講研究―禍の経験から惣へ― | 加藤賢治、石川亮 |

| 旧瑞峯院方丈襖絵 「堅田図」にみる中世堅田の暮らし | 小嵜善通、和田光生 |

| 近江の「惣」―堅田惣荘と金森寺内町― | 草野顕之 |

| 惣―私たちの公― | 水本邦彦 |

| 近江の惣村 | 水野章二 |

| 水・山と暮らす―近江における近世の村落 | 東 幸代 |

| 人と自然が織りなすコミュニティ | 今森光彦 |

| 犬上川、川上と川下のコミュニティ | 石川 亮 |

| 大津市守山地区の自主防災をもとにつながるコミュニティ | 深町加津枝、大原歩 |

| 沖島の新しい波、新しい風 | 田口真太郎 |

| エン景―遠/縁 | 真下武久 |

| 地蔵盆と野神祭り 大津市今堅田一丁目の伝統的な地縁コミュニティの現状 | 加藤賢治 |

| 惣的な結合 | 木村至宏 |

============

発行 成安造形大学附属近江学研究所 〒520-0248滋賀県大津市仰木の里東4丁目3-1

発行人 小嵜 善通

編集長 小嵜 善通

デザイン 塩谷 啓悟 http://shiotanikeigo.com/

編集 玉置 慎輔

校正 岸田 幸治(サンライズ出版株式会社)

印刷 宮川印刷株式会社

発売元 サンライズ出版株式会社 〒522-0004滋賀県彦根市鳥居本町655-1 TEL 0749-22-0627

発行部数 1,200部

定価 1,800円+税

ISBN SBN978-4-88325-804-8 C1402

============

文化誌「近江学」第14号(特集 禍 転じて )発刊いたしました

文化誌「近江学」第14号

このたび、近江学研究所では、初年度から発刊して参りました文化誌『近江学』の第14号(特集 禍 転じて)を出版いたしました。

新型コロナウイルス感染症がもたらした大きな「禍」の渦中に、改めて近江で起こった様々な禍、そしてその時人々が禍とどう向き合い乗り越えてきたかを検証し、先人の知恵を現在そして未来に活かす手段を見いだそうと進めてきた研究活動の成果をぜひご覧ください。

文化誌「近江学」第14号

<概要>

特集テーマは「禍(わざわい) 転じて」。疫病や風水害などの自然災害に対して人々はどのように対応してきたのか?──コロナ禍で厄除けとして再び注目をあびた「角大師」の護符、疱瘡(天然痘)にかかった病人の症状を軽くするとされた疱瘡絵や大津絵、土砂崩れを防ぐために建造された長大な石垣などから、人びとの災いとのつきあい方を読み解く。

<目次>

| 禍 転じて─再生への道筋 | インタビュー:今森光彦 聞き手:加藤賢治、石川亮 |

| 禍 転じて─結ぶ地図 | 石川亮、金再奎 |

| 近江における厄除 元三大師信仰 | 加藤賢治、福井智英 |

| 近江における悔過と造形 | 髙梨純次 |

| 大津絵と疱瘡絵 近江発、禍への絵画的対抗手段 | 横谷賢一郎 |

| かわそ信仰と女性 | 對馬佳菜子 |

| 禍をさける・はらう・おくる ─四季折々の祭礼のかたち | 大原歩 |

| 百間堤 ─江戸時代の自然災害と防災・減災と暮らし─ | 高橋大樹 |

| 疫病と向き合う ─祈りから医術へ─ | 岡井健司 |

| 長浜の天正大地震 | 畑中英二 |

| 禍におもう | 木村至宏 |

============

発行 成安造形大学附属近江学研究所 〒520-0248滋賀県大津市仰木の里東4丁目3-1

発行人 小嵜 善通

編集長 小嵜 善通

デザイン 塩谷 啓悟 http://shiotanikeigo.com/

編集 玉置 慎輔

校正 岸田 幸治(サンライズ出版株式会社)

印刷 宮川印刷株式会社

発売元 サンライズ出版株式会社 〒522-0004滋賀県彦根市鳥居本町655-1 TEL 0749-22-0627

発行部数 1,200部

定価 1,800円+税

ISBN ISBN978-4-88325-782-9 C1402

============

文化誌「近江学」第13号(特集 祭 よりどころ )発刊いたしました

文化誌「近江学」第13号

このたび、近江学研究所では、初年度から発刊して参りました文化誌『近江学』の第13号(特集 祭 よりどころ)を出版いたしました。昨年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で発刊延期を余儀なくされたため、今回の発刊は約2年ぶりとなります。

文化誌「近江学」第13号

<概要>

特集テーマは「祭 よりどころ」。絢爛豪華な山車が街中にくり出す滋賀県内各地の曳山祭、山中で人知れず催される山の神祭、中世芸能の「風流(ふりゅう)」を伝える雨乞い返礼踊りや六斎念仏など、長引くコロナ禍でその継承が危惧される「祭」の過去と現在をめぐる論考を収録。

<目次>

| 祭—よりどころ 場所の中心とゆるい境界 | 木村至宏、石川亮、金再奎、加藤賢治 |

| 「コンチキチン」見に行こか —愛すべき大津祭─ | 今森光彦 |

| 近江の祭・神仏習合のかたち、比叡山と日吉大社 | 嵯峨井建 |

| 宮座と当屋制 | 市川秀之 |

| 山の神祭 | 和田光生 |

| オコナイは何のために 湖南市三雲の妙感寺地区の「大講内」から考える | 中島誠一 |

| 近江の曳山祭 | 橋本章 |

| 風流の祭り | 大塚活美 |

| 銅鐸祭儀をめぐって | 進藤武 |

| 現代と祭り 過去と未来をつなぐ玉手箱 | 矢田直樹 |

| 長浜の漆文化の継承 曳山修復を手がける塗師 渡邊嘉久氏 | 真下武久 |

| 近江の美術 園城寺 勧学院客殿障壁画 | 小嵜善通 |

============

発行 成安造形大学附属近江学研究所 〒520-0248滋賀県大津市仰木の里東4丁目3-1

発行人 小嵜 善通

編集長 小嵜 善通

デザイン 塩谷 啓悟 http://shiotanikeigo.com/

編集 玉置 慎輔

校正 岸田 幸治(サンライズ出版株式会社)

印刷 宮川印刷株式会社

発売元 サンライズ出版株式会社 〒522-0004滋賀県彦根市鳥居本町655-1 TEL 0749-22-0627

発行部数 1,200部

定価 1,800円+税

ISBN 978-4-88325-747-8 C1402

============

文化誌「近江学」第12号(特集 川とはぐくむ)発刊いたしました

文化誌「近江学」第12号

このたび、近江学研究所では、初年度から発刊して参りました文化誌『近江学』の第12号(特集 川をはぐくむ)を出版いたしました。

前号からデザインを成安造形大学卒業生のグラフィックデザイナーの塩谷啓悟さん、編集をアートディレクターで活躍している玉置慎輔さんを迎えて、デザインリニューアルをし、

また、今号からは表紙をデザインで表現しました。

文化誌「近江学」第12号

<概要>

今号の特集は「川とはぐくむ」。

瀬田川、安曇川、草津川、天野川など、琵琶湖を取り囲む河川に秘められた歴史を探る。

<目次>

川とはぐくむ 琵琶湖 −源流・支流・本流−

木村至宏、石川亮、金再奎、内藤正明、加藤賢治

川の流れは、生命の流れ

今森光彦

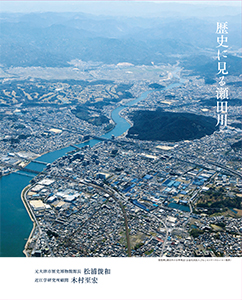

歴史に見る瀬田川

松浦俊和、木村至宏

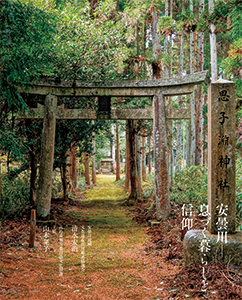

安曇川 −息づく暮らしと信仰−

清水安治、山本晃子

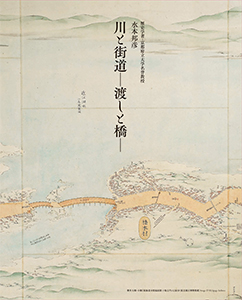

川と街道 −渡しと橋−

水本邦彦

草津川 −浮世絵にも描かれた天井川−

八杉淳

川で生まれ世代をつなぐビワマス

藤岡康弘

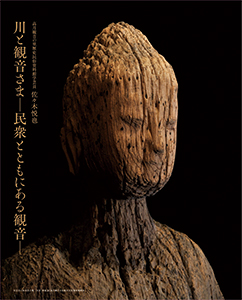

川と観音さま −民衆とともにある観音−

佐々木悦也

天野川 −流域は史跡・伝承地に富む−

江竜喜之

歌枕 野路の玉川

小嵜善通

近江の風景を描く −渓谷美

西久松吉雄

近江の郷土食 −納豆餅とフナ寿し

大原歩

============

発行 成安造形大学附属近江学研究所 〒520-0248滋賀県大津市仰木の里東4丁目3-1

発行人 西久松 吉雄

編集長 小嵜 善通

デザイン 塩谷 啓悟 http://shiotanikeigo.com/

編集 玉置 慎輔

校正 岸田 幸治(サンライズ出版株式会社)

印刷 宮川印刷株式会社

発売元 サンライズ出版株式会社 〒522-0004滋賀県彦根市鳥居本町655-1 TEL 0749-22-0627

発効部数 1,200部

定価 1,800円+税

ISBN 978-4-88325-670-9

============

購入について

□ WEBから サンライズ出版WEBサイトより 〉〉〉こちらから

□ WEBから amazonより〉〉〉 こちらから

□ 大学内 附属近江学研究所にて 成安造形大学 本館棟1階事務所内

「川とはぐくむ 琵琶湖 −源流・支流・本流−」

著:木村至宏、石川亮、金再奎、内藤正明、加藤賢治

「川の流れは、生命の流れ」

著・写真:今森光彦

「歴史に見る瀬田川」

著:松浦俊和、木村至宏

「安曇川 −息づく暮らしと信仰−」

著:清水安治、山本晃子

「川と街道 −渡しと橋−」

著:水本邦彦

「草津川 −浮世絵にも描かれた天井川−」

著:八杉淳

「川で生まれ世代をつなぐビワマス」

著:藤岡康弘

「川と観音さま −民衆とともにある観音−」

著:佐々木悦也

「天野川 −流域は史跡・伝承地に富む−」

著:江竜喜之

「歌枕 野路の玉川」

著:小嵜善通

「近江の風景を描く −渓谷美」

著:西久松吉雄

「近江の郷土食 −納豆餅とフナ寿し」

著:大原歩

出版のご案内 淡海文庫62『水と祈りの近江を歩く』加藤賢治

淡海文庫62『水と祈りの近江を歩く』(サンライズ出版)

【出版のご案内】

宗教民俗研究者である加藤賢治本研究所副所長による著書 淡海文庫62『水と祈りの近江を歩く』(サンライズ出版)が出版されました。

内容紹介

琵琶湖を有する滋賀県下の祭りや年中行事、民間信仰、伝承などについて、実際に現地を訪ね歩き、その歴史や風土との関わりをわかりやすく紹介する。根底に流れる草木国土悉皆成仏の思想も取り上げ、未来へとつなぐ現代版「近江の歴史風土記」として世に問う。

目次

第一章 近江の風土

第二章 水と祈りの聖地

第三章 水と祈りの祭り

第四章 水の修行と祭り

第五章 近江の風土を未来へ

著者プロフィール

加藤 賢治(カトウ ケンジ)

1967年、京都市生まれ。1991年立命館大学産業社会学部卒業後、高等学校地歴科教員を経て、1997年成安造形大学事務局勤務。事務局勤務のかたわら宗教民俗を学ぶため大学院へ進学。2004年佛教大学大学院文学研究科仏教文化専攻修了、2011年滋賀県立大学大学院人間文化学研究科地域文化学専攻博士後期課程単位取得満期退学。2008年から成安造形大学附属近江学研究所研究員となり、現在、同研究所副所長、成安造形大学芸術学部地域実践領域准教授。

主な論文・著書

「村座と祭礼―滋賀県大津市仰木地区の例―」(近江地方史研究第44号、2010年)、「宮座の祭礼 ~今堅田に伝わる祭礼『野神祭り』に見られる現状~」(成安造形大学附

属近江学研究所紀要1号、2012年)、「古式祭礼に見るコミュニティとそこに展開されるコミュニケーション ~大津市今堅田一丁目の愛宕講と地蔵講を中心に~」(成安造形大学附属近江学研究所紀要3号、2014年)、「寄人衆の役割に見る五箇祭~多様なコミュニティが結び、支える祭礼の一事例~」(成安造形大学附属近江学研究所紀要6号、2017年)、「里山の民間信仰~仰木の地蔵信仰について~」(成安造形大学附属近江学研究所紀要7号、2018年)

『空(くう)にかける階段 彫刻家富樫実の世界』(サンライズ出版、2004年)

『古の贈り物 日本画家西久松吉雄の世界』(サンライズ出版、2014年)

『近江 山の文化史』(サンライズ出版、2005年)分担執筆

『近江戦国スケッチ紀行』(サンライズ出版、2010年)分担執筆 他多数

===

加藤賢治から

このたび、サンライズ出版から 淡海文庫62『水と祈りの近江を歩く』を発刊する運びとなりました。2011年から約5年間にわたって滋賀県文化振興事業団(現びわ湖芸術文化財団)発刊の季刊誌「湖国と文化」に連載した記事を中心に、歴史文化とともに、霊水や霊木など神仏に溢れる近江の風土を宗教民俗の視点でまとめた随想となっています。

木村至宏顧問 「発刊に寄せて」から一部抜粋

・・・記述の中には加藤賢治氏の研究テーマである「草木国土悉皆成仏」の思想にも触れ、全体的に理解できるように配慮されていることは注目に値するといえる。

本書は、見方によっては新しい「滋賀県の歴史文化散歩」の要素を十分に備えた好書といえる。近江の歴史と文化を広く理解するために、手にとっていただきたい書物である。

===

詳細・ご購入はサンライズ出版公式ホームページ こちらから

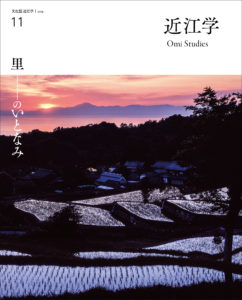

文化誌「近江学」第11号(特集 里のいとなみ)発刊いたしました

文化誌「近江学」第11号 表紙写真

このたび、近江学研究所では、初年度から発刊して参りました文化誌『近江学』第11号(特集 里のいとなみ)を出版いたしました。

11号を機に、デザインを成安造形大学卒業生のグラフィックデザイナーの塩谷啓悟さん、編集をアートディレクターで活躍している玉置慎輔さんを迎えて、デザインリニューアルをしました。

============

発行 成安造形大学附属近江学研究所 〒520-0248滋賀県大津市仰木の里東4丁目3-1

発行人 西久松 吉雄

編集長 小嵜 善通

デザイン 塩谷 啓悟 http://shiotanikeigo.com/

編集 玉置 慎輔

校正 岸田 幸治(サンライズ出版株式会社)

カバー写真 寿福 滋

印刷 宮川印刷株式会社

発売元 サンライズ出版株式会社 〒522-0004滋賀県彦根市鳥居本町655-1 TEL 0749-22-0627

発効部数 1,200部

定価 1,800円+税

ISBN 978-4-88325-651-8 C1420

============

〈内容紹介〉

特集テーマは「里のいとなみ」。里山をテーマに世界で活躍する写真家今森光彦氏の写真レポートを始め、日本画家三輪晁勢が描いた「坂本の里坊」の考察、近江各地の里で守られる仏像と人びとの「結縁」の姿、万葉の里を訪ねる旅のエッセイ、瀬田・田上地域に収蔵された「民具」からその地を読み解く民俗学の論考、甲賀市信楽の「朝宮茶」「信楽焼」の職人たちへの取材など、「里のいとなみ」をテーマにした多彩な論考を収録。

〈目次〉

「里は物語る」

木村至宏(近江学研究所顧問)

「里という自然」

今森光彦(写真家)

「里の仏像、結縁する人びと」

伊東史朗(和歌山県立博物館館長、京都国立博物館名誉館員)

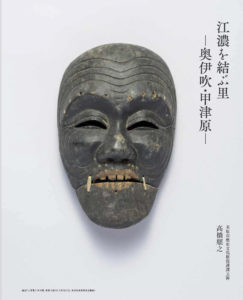

「江濃を結ぶ里―奥伊吹・甲津原ー」

髙橋順之(米原市教育委員会歴史文化財保護課主幹)

「古歌が繋ぐ古代と現代―万葉の地に遊ぶ―」

西本椰枝(文筆家)

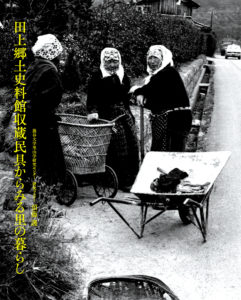

「田上郷土史料館収蔵民具からみる里の暮らし」

須藤護(龍谷大学名誉教授・同大学里山学研究センター研究フェロー)

「里坊 律院の庭園と西教寺本堂大壁画」

加藤賢治(近江学研究所副所長)

「循環するスミカ―仰木の里山から―」

大岩剛一(近江学研究所客員研究員)

「里の伝説 仰木―「佐治の手」と「源満仲公」

永江弘之(近江学研究所研究員)

「湖北の里 下丹生」

吉村俊昭(近江学研究所研究員)

「旧跡 寝物語の里」

小嵜善通(近江学研究所研究員)

「蒲生野の里を訪ねて」

寿福滋(写真家)

「近江の風景を描く―白洲正子の世界」

西久松吉雄(近江学研究所所長)

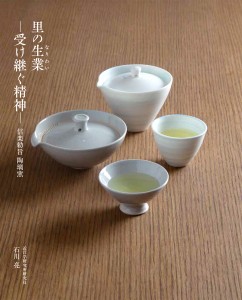

「朝宮の茶 茶の進化を育む土地」

真下武久(近江学研究所研究員)

「里の生業―受け継ぐ精神―信楽勅旨 陶璃窯」

石川亮(近江学研究所研究員)

購入について〉〉〉

□ WEBから サンライズ出版WEBサイトより 〉〉〉こちらから

□ WEBから amazonより〉〉〉 こちらから

□ 大学内 附属近江学研究所にて 成安造形大学 本館棟1階事務所内

巻頭言「里は物語る」

著:木村至宏顧問

写真:寿福滋

「里という自然」

著・写真:今森光彦

「里の仏像、結縁する人びと」

著:伊東史朗

「江濃を結ぶ里」

著:高橋順之

「民具からみる里の暮らし」

著:須藤護

「里坊」

著:加藤賢治

「朝宮茶」

著:真下武久

「里の生業 信楽勅旨」

著:石川亮