近江学研究所の活動の進捗

第20回参与会議 報告

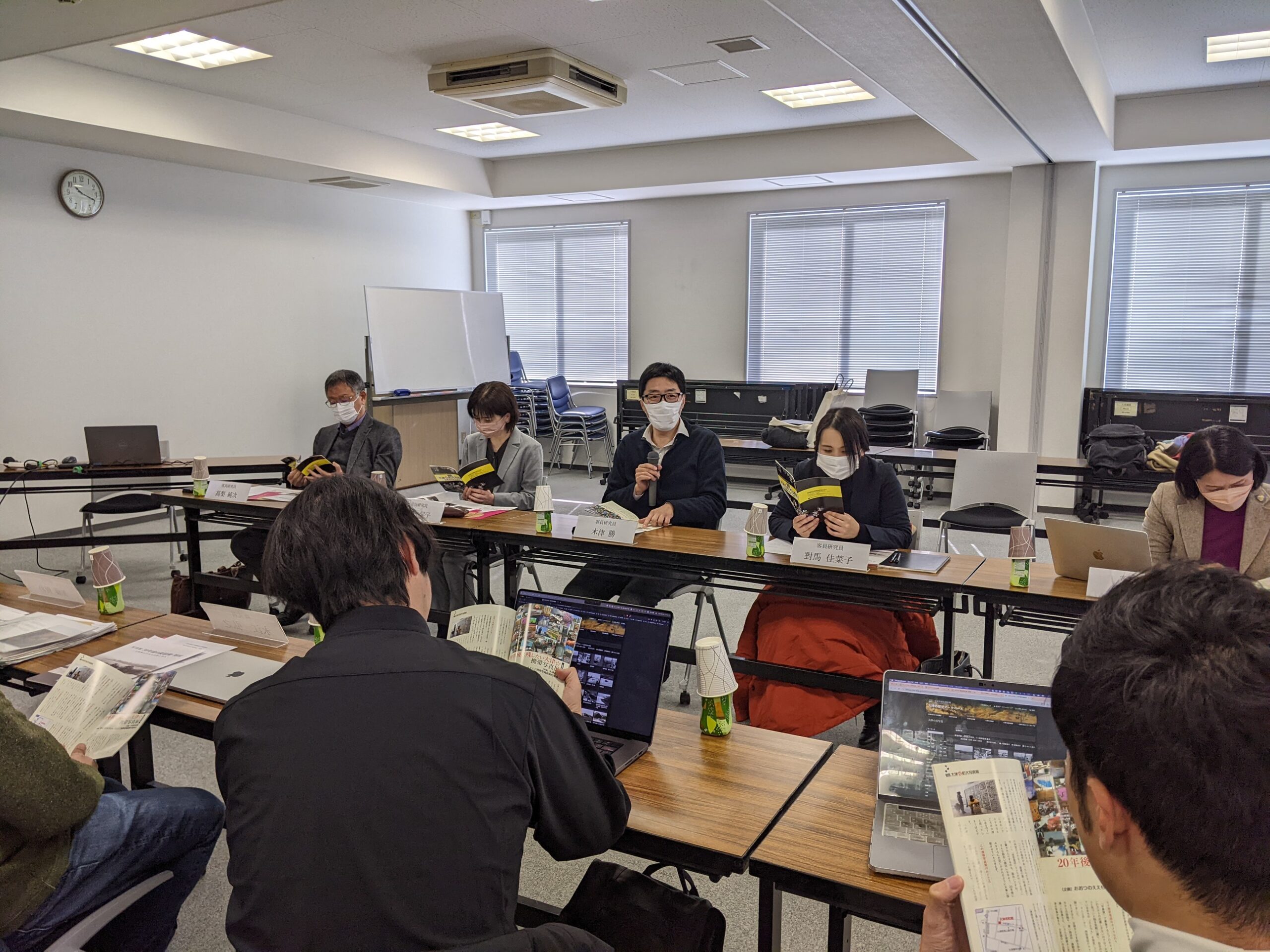

令和6年7月8日(月)10時から第20回附属近江学研究所参与会議を開催しました。

参与会議は、県内の経済、文化、宗教、芸術など第一線でご活躍される参与の方々と、

成安造形大学の理事長、学長をはじめとする関係者にご出席いただき、

近江学研究所の活動に対してのご意見をいただくという重要な会議です。

会議では、研究所の昨年度後期から今年度前期の事業報告と研究活動についてスライドで紹介し、

参与の方々並びに学内関係者から様々なご意見をいただきました。

また、今年度2年目となる「近江のコミュニティ『惣・座・講』研究プロジェクト」に関する研究報告については

参与の皆様から、

文化誌「近江学」のテーマは独自性が高く、他大学ではできないテーマである。

近江は、地域を考える上で恵まれた場所。未来を守る取り組みをする上で重要な場所である。

などのご意見をいただきました。

今回の参与会議でいただいた様々なご意見を今後の事業運営や研究活動に活かしながら、

次年度に向けて、ますます近江学研究を深めていきたいと思います。