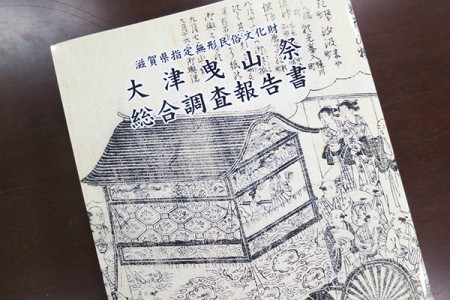

近江学研究所の活動の進捗 | 関連出版物案内

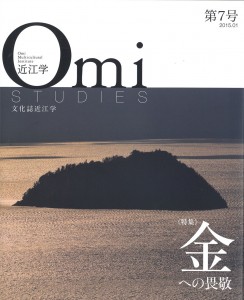

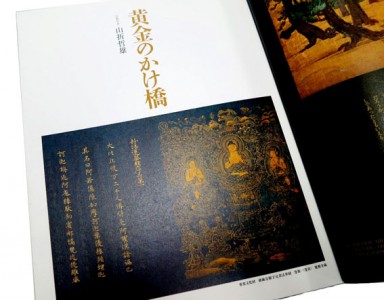

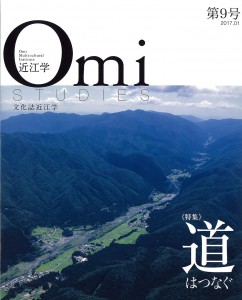

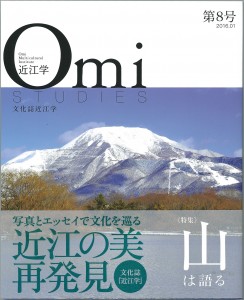

文化誌『近江学』第9号 特集「道はつなぐ」発行しました!

まさに近江は「道の国」といってもよい様相を呈しているといえるだろう

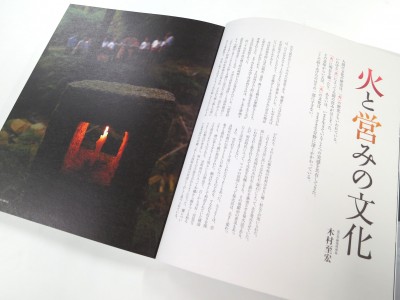

― 木村至宏

成安造形大学附属近江学研究所は、初年度から発刊してまいりました文化誌『近江学』第9号(特集 道はつなぐ)を下記の通り出版いたしました。

=======================

文化誌『近江学』第9号(特集 道はつなぐ)

=======================

[見所紹介]

今回の特集テーマは「道はつなぐ」です。

美濃と京、東国と西国、朝鮮と日本、それぞれを結んだ“道の国”近江。

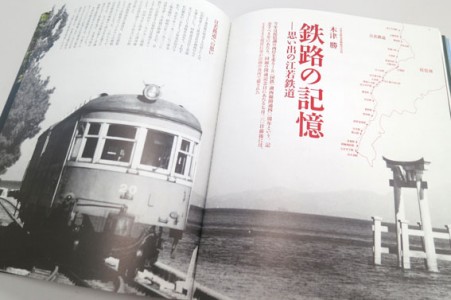

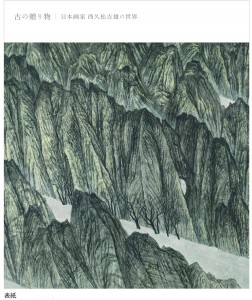

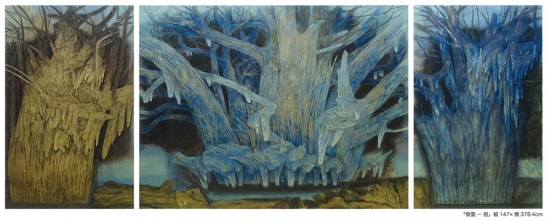

NHK大河ドラマの時代考証で著名な小和田哲男氏による「織田信長の天下布武と近江の道」、「草津宿─東海道と中山道の結節点」(草津市立草津宿街道交流館館長の八杉淳氏)、「近江の朝鮮人街道」(近江学研究所顧問の木村至宏)などのほか、世界で活躍する写真家今森光彦氏による「風景の中の道」、日本画家(近江学研究所所長)・西久松吉雄による北国海道のスケッチ紀行、明治から昭和にかけて庭石の産地として名をはせた大津市八屋戸で用いられた「石出し車」に関する対談など、多彩な著者による論考・エッセイを収録。

オールカラーの写真・イラストで“近江の道”を語ります。

=======================

[目次] (敬称略)

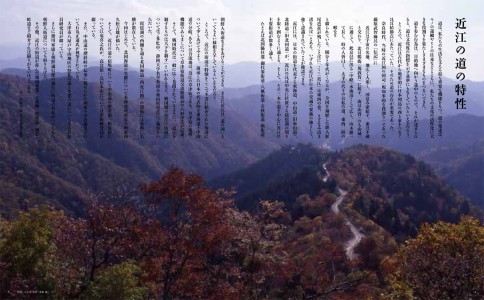

■巻頭言「近江の道の特性」

木村 至宏(近江学研究所顧問)

■「織田信長の天下布武と近江の道」

小和田 哲男(静岡大学名誉教授)

■「草津宿-東海道と中山道の結節点」

八杉 淳(草津市立草津宿街道交流館館長)

■「近江の朝鮮人街道」

木村 至宏(近江学研究所顧問)

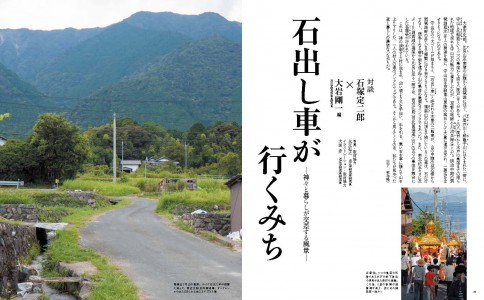

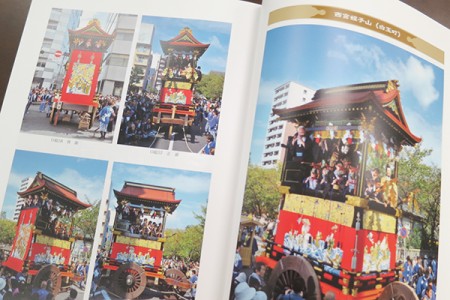

■《対談》 「石出し車が行くみち-神々と暮らしが交差する風景-」

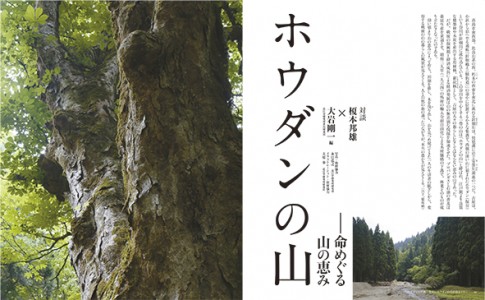

石塚 定二郎×大岩 剛一(近江学研究所客員研究員)

■「摺針峠と画家小倉遊亀」

石丸 正運(美術史家・名都美術館館長)

■「中山道の醒井宿と柏原宿」

江竜 喜之(前近江地方史研究会会長)

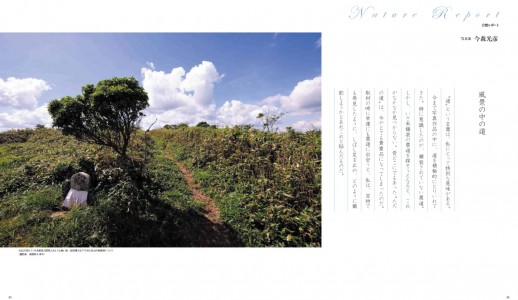

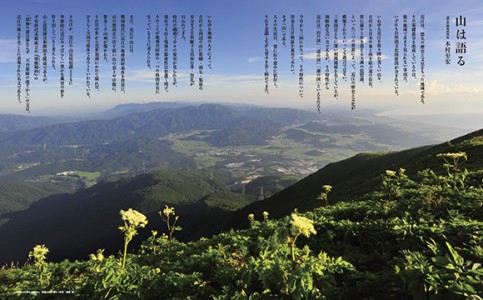

■《自然レポート》「風景の中の道」

今森 光彦(写真家)

■『中仙道十四垣根』をガイドブックに-高宮宿・鳥居本宿-

津田 睦美(近江学研究所研究員)

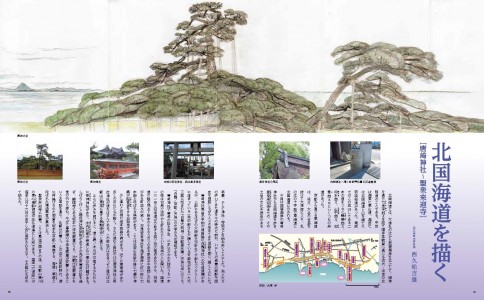

■「北国海道を描く」唐崎神社~聖衆来迎寺

西久松吉雄(近江学研究所所長)

■「覇者への道-千種越-」

寿福 滋(写真家)

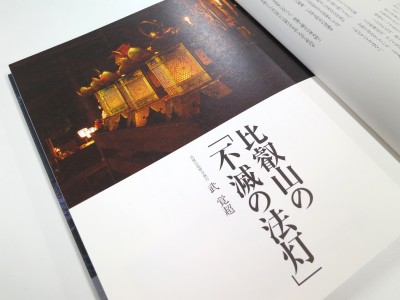

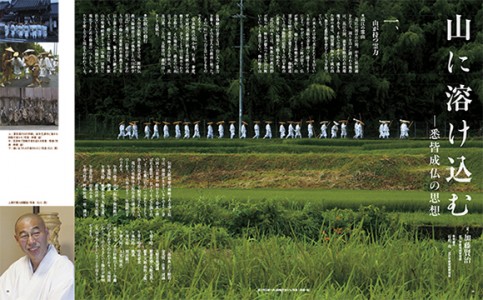

■「山上山下七里半-回峰行者の道-」

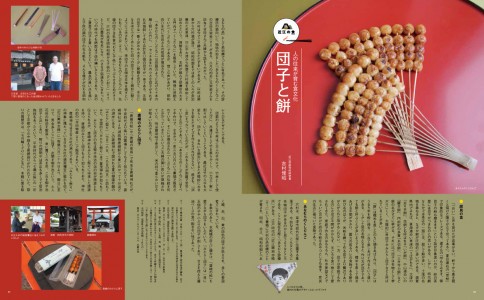

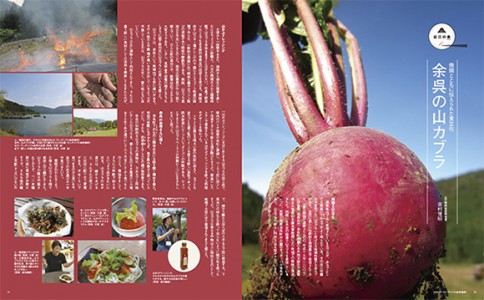

■シリーズ《近江の食》 街道・宿場の名産

・「かにが坂飴」加藤 賢治(近江学研究所副所長)

・「団子と餅」 吉村 俊昭(近江学研究所研究員)

・「赤玉神教丸」小嵜 善通(近江学研究所研究員)

■「東海道をデザインする?!-旧東海道案内看板デザインの試み-」

石川 亮(近江学研究所研究員)

講座「近江学」・関連地図ページ

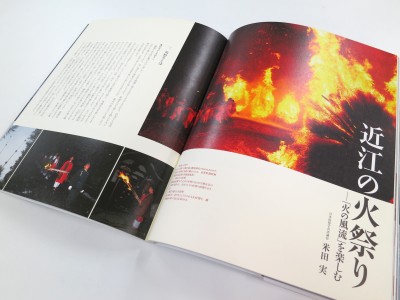

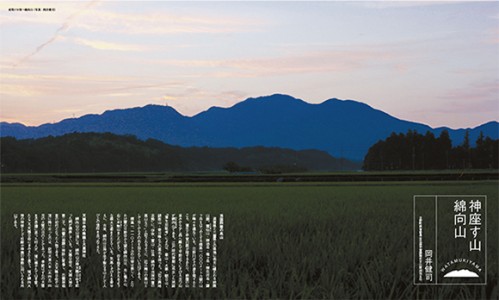

巻頭言-「近江の道の特性」文・木村至宏、写真・寿福滋

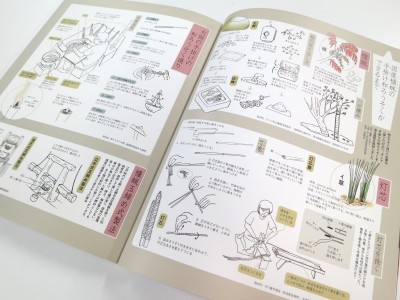

対談「石出し車が行くみち-神々と暮らしが交差する風景-」大岩剛一×石塚定二郎

「風景の中の道」写真・文:今森光彦

「北国海道を描く-唐崎神社~聖衆来迎寺」著・画:西久松吉雄

シリーズ近江の食<街道・宿場の名産>「団子と餅」著:吉村俊昭

============================

附属近江学研究所 文化誌『近江学』第9号出版

特集 「道はつなぐ」

発行 成安造形大学附属近江学研究所

〒520-0248滋賀県大津市仰木の里東4丁目3-1

発行者 西久松吉雄

編集長 小嵜 善通

写真 寿福 滋

デザイン 大向デザイン事務所

編集 今井絵理沙

印刷 宮川印刷株式会社

発売元 サンライズ出版株式会社

〒522-0004滋賀県彦根市鳥居本町655-1

発効部数 1,600部

定価 1,800円+税

*12月下旬には、滋賀県下の主な書店にて販売。

=======================

[購入方法]

◎12月下旬には、滋賀県下の主な書店にて販売いたします。

◎「サンライズ出版WEBサイト」から>>>こちらから

◎amazonから>>>こちらから

=======================

写真撮影には、文化誌[近江学」でもお世話になっている寿福滋氏も関わっています。[/caption]

写真撮影には、文化誌[近江学」でもお世話になっている寿福滋氏も関わっています。[/caption]