おうみブログ

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

伝承

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

伝承

日時:2015年9月12日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

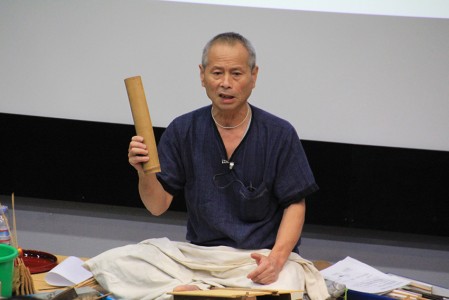

講師:吹田政雄氏(有限会社すいた扇子2代目)

対談:大原歩(近江学研究所研究員)

タイトル:「近江~風のかたちー高島扇骨と近江扇子ー」

講師 吹田 政雄 氏

(有限会社すいた扇子2代目)

扇子ができるまでを解説

仲骨が全員に配られました

扇骨の仲骨の「締直し」作業

職人の技を触って感じる

大原研究員(左)と対談

「高島扇骨と近江扇子」展

成安造形大学聚英館1階

滋賀県扇子工業協同組合と成安造形大学が取組んだ「扇骨扇子」パネルと試作扇子

表紙「伊勢参宮名所図絵」

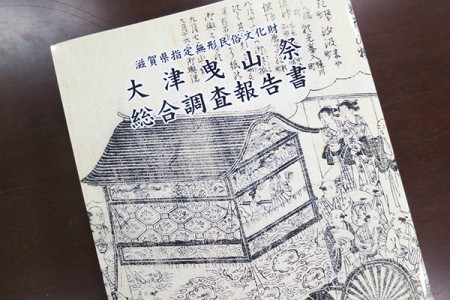

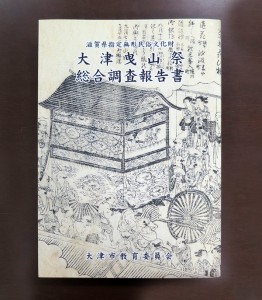

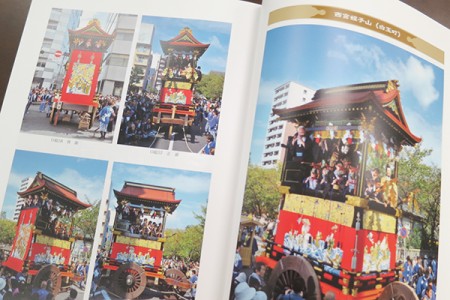

大津曳山祭 総合調査報告書 表紙

写真撮影には、文化誌[近江学」でもお世話になっている寿福滋氏も関わっています。[/caption]

写真撮影には、文化誌[近江学」でもお世話になっている寿福滋氏も関わっています。[/caption]

写真提供:中川木工芸

公開講座で披露いただいた貴重な工具も展示しています

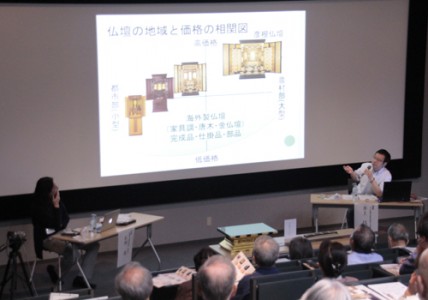

日時:2013年7月20日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

講師:井上 昌一氏 (井上仏壇店 株式会社井上代表取締役)

対談:石川 亮(本研究所研究員)

タイトル:「近江~受け継ぐかたち①-彦根仏壇・株式会社井上-」

7月20日(土)、連続公開講座「近江のかたちを明日につなぐ」シリーズの2回目を開催しました。

今回は「受け継ぐかたち」というテーマで、伝統の技術を用いて新しいものづくりに挑戦している彦根仏壇・株式会社井上の代表取締役、井上昌一さんをお招きし、その取り組みについて詳しく語っていただきました。

株式会社井上の井上昌一さん

美術作家としても活躍する石川亮研究員

対談形式で講演は進められました。

漆の塗りについて説明する井上さんと石川研究員

柒+(ナナプラス) 成安造形大学も参加した、コラボレーションから生まれた新しい仏壇

柒+(ナナプラス) 持ち運びができる、御仏の手をイメージした祈るかたちの提案

彦根仏壇の新たなブランドとして取り組む「chanto」について説明する講師たち

伝統を新しい感性で継承しようとする話に皆さん熱心に耳を傾けておられました。

大岩剛一研究員が中心に取り組んでいる「八王寺山の家・自力建設プロジェクト」。

10月21日(日)は、後期第1回目のプロジェクト特別実習A4の授業として、

八王寺山の田んぼで稲わらの脱穀作業・ワラ集めを行いました。

前期から引き続き受講した学生4名が参加しました。

今回は、八王寺組が主催する「棚田オーナー制度」に参加している

オーナー田の脱穀作業に、一緒に参加させていただきました。

八王寺組については、こちら「八王寺組ブログ」

朝、今月頭に稲刈り・はさがけしていた稲藁を、作業場である田んぼまで運んでいきます。

コンバインを使って、稲藁から籾をとる脱穀作業。八王寺組やオーナーさんが行います。

オーナーになって3年目の方は、棚田は一年ごとに違う、とおっしゃっていました。

今年は、昨年度よりも収穫がとても少なかったとのこと。

それは、イノシシがたくさん山からおりてきて、田んぼを荒らしたためだそうです。

気候の変化や獣害の問題も実体験として学んでおられ、

農家の方と一緒に、一喜一憂することで、お米づくりの面白さとむずかしさを知っていくのだと、感じました。

また、午前中は「ワラ縄編み」講座が開かれました。

「木槌(きづち)」で稲藁をしっかりと叩きこみ、繊維を柔らかくしていきます。

時間がかかる作業ですが、この作業をきっちりとやらないと、いい縄ができません。

木槌も、さまざまな木の素材があり、一番いいのは固くて重い「樫」の木だそうです。

縄編みは、てのひらに水分をつけて、藁をよりを作りながら、二束をねじって編んでいきます。

仰木のお母さんがやっていると、するすると出来上がっていくようにみえるのですが、

何度やってもなかなか習得できず、皆、苦戦していました。

お昼は、仰木の新米カレー!

お昼の準備を、お手伝いをしました。

午後は、脱穀作業の続きを行いました。

できた稲わらを「束(そく)」にしていきます。

一般的には束(そく)は、握りこぶしくらいの輪を、24輪(わ)合わせた量の単位だそうです。

今回は、12輪を1束にして、まとめていきました。

この藁は、来年の春、「ストローベイル」にする材料になります。

西日が傾くころ、すべての脱穀が終わり、

稲木の片づけを行い、今日の授業は終了しました。

授業後、学生一団と成安造形大学へ。

【キャンパスが美術館】秋の芸術月間「CHI-KEI]のオープニングパーティとして、

仰木の伝統的な郷土料理「納豆餅」をつくろうワークショップが行われていたのです。

仰木産の大豆で作った手作り納豆に塩味をつけ、羽二重餅で包み、まわりをきなこでまぶします。

学生たちは、子供たちと一緒に藁つとでお餅を切って、一緒に食べました。

出来立ての納豆餅はやはり美味しいです。

とても充実した仰木づくしの一日になりました。

ご協力ありがとうございました。

次回の授業は、11月11日(日)建材となるススキの刈取りを行います。

2、11/11(日) 素材づくり:ススキの刈り取り

3、11月 未定 材木の刻み体験

4、12/ 2(日) 建築資材搬入作業

5、12/ 9(日) 棟上げの見学、上棟式への参加

5月3日は仰木祭り本祭の日です。比叡山の麓であるという土地柄、祭りの縁起には歴史的に深い背景があります。

平安時代の半ば、摂津多田庄を本拠とする清和源氏発展の基礎をつくった源満仲が比叡山横川(よかわ)の高僧恵心僧都源信(えしんそうずげんしん)を頼って、仰木に10年間住んだといわれています。村人は満仲公を敬慕して大切にしました。やがて満仲公は仰木を去りますが、上仰木、辻ヶ下、平尾、下仰木と四ヶ村に別れ水争いが絶えないことを憂い、年に1回雨乞いの祭礼を行うことで四ヶ村が力を合わせ仲良く暮すようにと言い残したと言われています。

これが祭りの始まりとなりました。

祭りの行事の中には、満仲公が馬に乗って登場し、「芝座敷」や「馬止め」など満仲公ゆかりの祭事も行われます。

今年、近江学研究所は研究プロジェクトの2年目として、仰木に残された少し昔の暮らしを聞き取り、「仰木ふるさとカルタ」というカルタをつくろうと計画しています。研究担当は永江弘之研究員が主担で近江学研究所から大岩剛一研究員、事務局大原歩さんと私加藤が加わっています。

このプロジェクトの研究補助員として学生募集しましたとろ約10名の学生さんが登録してくれました。

これらの学生さんと、映像の実習課題として見学する映像放送コースの櫻井先生と6名の学生さんなどが加わり祭りを見学しました。

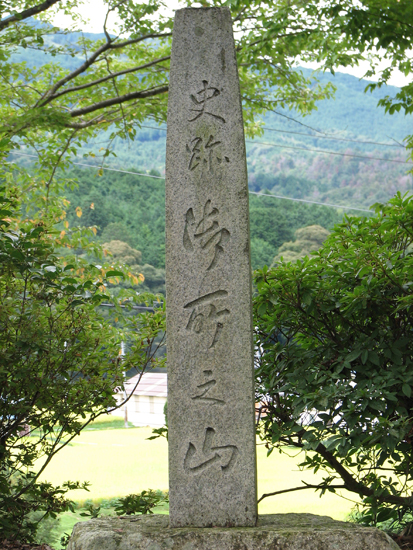

午後1時45分におごと温泉駅に集合。路線バスと徒歩で仰木へ。源満仲公の邸宅跡である「御所の山」で歴史レクチャーを私が行いました。

いよいよ、祭り本番。雄琴の千野集落も加わり、5基の御神輿が祭礼の中心である小椋神社を出発しました。

クライマックスは村を出て行こうとする満仲公を引き止めるという故事に因んだ「馬止め」、そして颯爽と馬が駆け抜ける流鏑馬が行われました。

午後8時、たいまつの明かりで神輿が小椋神社に帰ってきますと祭りは終了。12人の村の長老が提灯をもって御神輿を迎えました。

学生さんたちはここまで見学をしました。仰木を知る。昔の暮らしを知る。このお祭りを通して何かをつかんでくれたことと思います。

報告:附属近江学研究所 研究員 加藤賢治

5月2日、近江国は宮座の宝庫と呼ばれています。宮座とはいわゆる村の鎮守の神様を守る人々の祭礼のことで、著名な神社仏閣の宗教行事とは異なります。

一つの村や複数の村が鎮守社を順番に当番を設けて祭礼を行います。そのかたちはそれぞれの村によって微妙にあるいは大きく異なりますが、滋賀県にはこのような祭礼が多く残っていることで知られています。

その代表的な事例の一つが馬見岡神社の祭礼で、近江八幡市の国道8号線沿いにある馬淵、千僧供、岩倉の3つの集落の郷祭です。

祭礼は4月末からすでに始まっていますが、5月2日は早朝5時から鐘と太鼓が鳴り始め、5時半には裃をまとった3集落の大人衆が馬見岡神社に集結、神事が行われました。

6時半には近くの椿神社に移り、同じく神事が行われました。この祭礼は農耕に深く関係し、椿神社の楼門の前には馬淵、千僧供、岩倉の水利権「4分・4分・2分(しぶしぶのにぶ)」を標示する敷石が設置され、村人はその敷石の間を歩くことでその水利の割合を確認するということです。

5月、近江は春祭りのピークです。明日はいよいよ地元仰木祭りの本祭の日です!楽しみです。

報告:附属近江学研究所 研究員 加藤賢治

5月1日、甲賀市の油日神社で5年に一度行われる祭礼『奴振り(やっこぶり)』を見学してきました。

『奴振り』は参勤交代の大名行列で奴たちが個性的な歩き方をして見物者を魅了したことに由来し、日本全国各地の祭礼で演じられています。滋賀県でも各地で行われており、油日神社の『奴振り』は県選択無形民俗文化財に指定されています。

油日の奴振りは祭主である頭殿(とうどう)が油日神社に参内する時に従うお供の行列が原型になっており、当時地元で勢力を誇った上野、高野、相模、佐治、岩室の五氏の参内の様子がこの祭りの始まりであるといわれています。

室町時代に現在のかたちになり、明治以降は5年に一度行われています。東と西を結ぶ街道にあたるこの地域には、多くの物資と人が行き来し、豊かな文化が栄えました。今回、この『奴振り』を見学してその名残を十分に感じました。

油日神社の近くには櫟野寺(らくやじ)という天台宗の古刹があり、伝教大師が彫刻したと伝えられる十一面観音座像を特別に拝観することができました。

他にもここには約20体の平安期の仏像が収蔵されており、古代から独創的で真似できない高度な文化が根付いていたことを確信しました。

報告:附属近江学研究所 研究員 加藤賢治

報告者:近江学研究所研究員 加藤賢治

成安造形大学が位置する湖西仰木には多くの伝説が今に伝えられています。その中でも中心となるのが源満仲の伝説です。仰木は比叡山横川の麓にあり、念仏の道場を支えてきました。そこで活躍した恵心僧都源信を慕って満仲が御所の山に住んだとされています。今から千年も前の話です。当時の源氏は平氏もそうですが、いわゆる清和源氏、桓武平氏といわれ、天皇の子孫が貴族となり武士団の棟梁となったもので、清和天皇や桓武天皇の血が流れた子孫であるといえるのです。ですから源満仲は仰木の村人にとって、ただの武士の棟梁というだけでなく、天皇の血が流れたいわゆる神様のような存在であったと想像できます。満仲と恵心僧都源信との間に親交があったことは今昔物語に語られていますので、横川の僧である源信と満仲が仰木で出会っていても何の不思議もありませが、仰木に暮らしたという事実についてはどこにも語られていません。しかし、そのような人物がわが村に居したという伝説は、村にとって大変名誉なことであったに違いありません。満仲は後の頼朝や義経の先祖に当たる歴史上非常に重要な人物ですから、他の村には見られない貴重な伝説として語り告がれてきたと想像できます。5月3日に行われる仰木の春祭り(仰木祭)にも満仲が仰木を去る際に村人たちが惜しんで止めたという伝説が行事となって残されています。歴史文化の薫り高い地域に伝えられる伝承のひとつです。

『御所の山と源満仲』

清和源氏発展の礎を築いた武将源満仲(912〜997)は摂津国(現兵庫県川西市)多田庄に居を構え本拠地としたため多田源氏と称されその祖となった。その満仲が晩年の一時期、比叡山横川の僧侶で著名な『往生要集』を執筆し、浄土思想の基礎をつくった恵心僧都源信を頼って、横川の麓である仰木の地に入ったという。

天禄二年(971)、満仲は摂津多田庄から仰木に移り、御所の山に居を構えた。今昔物語の中では満仲の九男源賢が源信の弟子であり、父の殺生を嘆いた源賢が源信と満仲を引き合わせたとのくだりがある。

貞元二年(977)、満仲は出家し恵心僧都より法名を受け「満慶」と号し、居を寺として「紫雲山来迎院満慶寺」と称した。晩年は摂津多田に帰ったと伝えられるが、仰木の村人が満仲の去るのを惜しむという故事が例年行なわれる春祭り「仰木祭」の中で「駒止め」というかたちで残っている。

寛弘二年(1005)には、満仲は小椋神社の祭神に合祀されたと伝えられる。

御所の山までのアクセス

JRおごと温泉駅から江若バスで5分下車徒歩5分、仰木市民センター裏、仰木太鼓会館横。

参考

『三宝寺文書』「千手院沙弥超界覚書」

『小椋神社文書』「小椋神社書上帳写」

『今昔物語集』

『滋賀県庁所蔵文書』「滋賀郡神社由緒書調書」