おうみブログ

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

お知らせ

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

お知らせ

本日、5/14(土)開催の特別公開講座「千日回峰行 山に溶け込むことから見えるもの」講師:上原行照師(千日回峰行 大行満大阿闍梨)をご応募いただきました方、全員に参加証を発送いたしました。

ご応募いただきました皆様は、届きました参加証(ハガキ)と受講料500円を、当日受付にお渡しください。

どうぞよろしくお願いいたします。

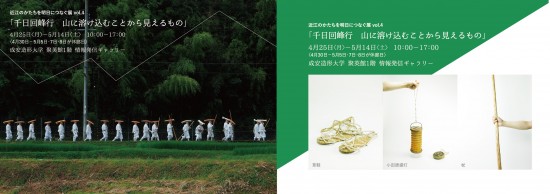

5/14(土)開催の特別公開講座「千日回峰行 山に溶け込むことから見えるもの」の関連イベントとして、『近江のかたちを明日につなぐ展vol.4「千日回峰行 山に溶け込むことから見えるもの」』を開催します。

展覧会

近江のかたちを明日につなぐ展vol.4「千日回峰行 山に溶け込むことから見えるもの」

会期:4月25日(月)-5月14日(土)10:00-17:00〈4月30日-5月5日・7日・8日が休廊日〉

場所:成安造形大学 聚英館一階 情報発信ギャラリー

概要:

山中を七年間で千日間山中を歩き、五年目には、九日間の断食、断水、不眠、不臥を行うという比叡山延暦寺の千日回峰行は、数ある修行の中でも最も過酷なものとして知られています。なぜそのような修行が行われるのでしょうか。

この展覧会では、今回の特別講座を前に、実際に修行で使用される草鞋や小田原提灯、杖などの道具や、一日の標準的な回峰行の道程(山上山下七里半)の地図を展示するなどし、山に溶け込むという回峰行を視覚で体感いただきます。

特別公開講座

「千日回峰行 山に溶け込むことから見えるもの」

講師:上原行照師(千日回峰行 大行満大阿闍梨、伊崎寺住職)

日時:5月14日(土)10:50ー12:20

締切:4月26日(火)必着

受講料:500円(当日受付にて徴収します)

申込はこちらから

2015年度近江学研究所『紀要』第5号を発刊しました。

近江に関する論考・研究調査報告など6点が発刊されました。

今年度からは、近江学研究所の客員研究員が寄稿もあり、充実した紀要となりました。

また、電子化し、WEB公開することになりましたので、ぜひ、ご覧ください。

= 紀要 第5号 目次 =

1、福家俊彦(天台寺門宗総本山三井寺執事長・本研究所客員研究員)

「町田久成と三井寺法明院」

2、水本邦彦(京都府立大学名誉教授、長浜バイオ大学名誉教授・本研究所客員研究員)「堅田藩の百姓一揆 -安永八年(一七七九)の代表訴訟-」

3、永江弘之(本研究所研究員・本学教授)・大原歩(本研究所研究員)

「生活文化の聞き取り調査、及び、仰木ふるさとカルタ制作」後編

4、吉村俊昭(本研究所研究員・本学教授)

「近江の絵馬」現況調査 調査報告2

5、石川亮(本研究所研究員)

「近江の水をめぐる3」

6、加藤賢治(本研究所研究員)

「真野法界寺の六斎念仏~大津市真野中村の念仏講が繋ぐコミュティの現状と課題~」

ダウンロードは>>> こちらから

=============

成安造形大学附属近江学研究所紀要 第5号

発行日 平成28年3月24日

発行者 木村至宏

編集 成安造形大学附属近江学研究所

=============

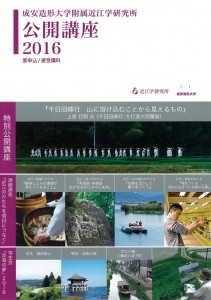

成安造形大学附属近江学研究所の2016年度公開講座の応募申込を開始しました。

本年度も、特別講師を招聘しての特別公開講座や、連続公開講座「近江のかたちを明日につなぐ」、そして仰木・堅田・近江八幡を舞台とした写生会など多彩なラインナップとなっております。

これらの公開講座を通じて、近江が持つ特性を再発見し、見らへ向け新たな価値観の想像につながればと長っております。

お申込・詳細はこちらから

みなさまのお申込を心からお待ちしております。

2016年度近江学研究所主催公開講座 一覧

特別公開講座

『千日回峰行 山に溶け込むことから見えるもの』

5月14日(土)10:50~12:20

応募締切日:4月26日(火)必着

講師名:上原 行照 氏(千日回峰行・大行満大阿闍梨)

連続講座「近江のかたちを明日につなぐ」

『近江~受継ぐかたち-鮒寿しとその環境が教えてくれること-』

6月11日(土)10:50~12:20

応募締切日:5月27日(金)必着

講師名:左嵜 謙祐 氏(魚治 七代目治右衛門・熟鮓職人)

対談:石川 亮(近江学研究所研究員)

『近江~風土のかたち‐写真家・寿福滋 私が見る近江の今と未来‐』

9月17日(土)10:50~12:20

応募締切日:9月2日(金)必着

講師名:寿福 滋 氏(写真家)

『近江~水の恵みのかたち-水郷を活かした農の里づくり-』

10月22日(土)10:50~12:20

応募締切日:10月7日(金)必着

講師名:大西 實 氏(権座・水郷を守り育てる会事務局長、近江八幡市島学区まちづくり協議会事務局長)

『近江~音色のかたち-絃をつくる 湖北に生きづく伝統の生業(なりわい)』

11月19日(土)10:50~12:20

応募締切日:11月4日(金)必着

講師名:橋本 英宗 氏(丸三ハシモト株式会社 代表取締役社長)

コーディネーター:加藤 賢治(近江学研究所研究員)

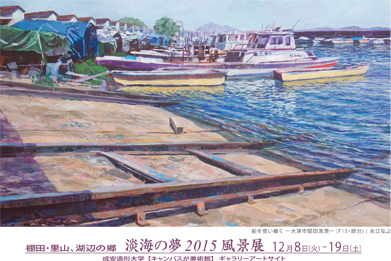

連続講座(写生会)「淡海の夢2016」

『仰木・棚田里山写生会』

5月28日(土) 9:30~17:30

会場:滋賀県大津市仰木周辺

応募締切日:5月13日(金)必着

『堅田・湖族の郷写生会』

6月18日(土) 9:30~17:30

会場:滋賀県大津市堅田周辺

応募締切日:6月3日(金)必着

『近江八幡・八幡堀と城下町写生会』

10月15日(土)9:30~17:30

会場:滋賀県近江八幡市八幡堀周辺

応募締切日:9月30日(金)必着

滋賀県(近江)の持つ豊かな自然と歴史、文化に対し、興味・関心のある方、ご自身の持っている知識や見聞を深めたい、広げたいとお考えの方は、是非会員にお申込ください。

近江学フォーラムは、1年を通して1つのテーマを多角的に学びます。

2016年度の特集テーマは《近江の山 信仰とくらし》です。

みなさまの近江学フォーラムへのご参加をお待ちしております。

2016年度近江学フォーラムの期間は、2016年4月1日~2017年3月31日です。

会員は随時募集しております。※途中入会でも年会費は同額です。

>> 詳しくはこちらをご覧ください

『棚田・里山、湖辺の郷 淡海の夢2015風景展』の出品作品56点を、近江ギャラリーにアップしました。

力作ぞろいの近江の風景を描いた作品をご覧ください。

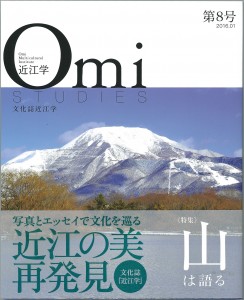

文化誌8号表紙

人々の生活は、常に山の恵みに依存し、

それを意識しながら営みを長く続けてきた

― 木村至宏

成安造形大学附属近江学研究所は、初年度から発刊してまいりました文化誌『近江学』第8号(特集 山は語る)を下記の通り出版いたしました。

=======================

文化誌『近江学』第8号(特集 山は語る)

=======================

[見所紹介]

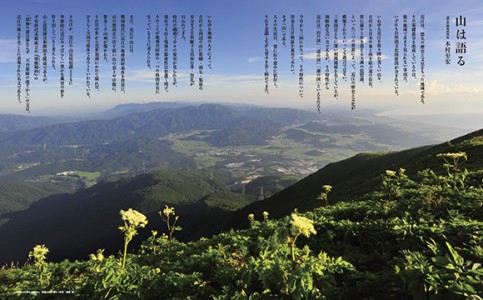

今回の特集テーマは「山は語る」です。

近江の山は、地理的にも、文化・風景・暮らしを創り出してきました。

その姿を、論考やインタビュー、対談、そしてグラビアページなど様々な切り口で語ります。

オールカラー。

木村至宏所長が書き下ろした近江の山の総論、

宗教の母なる山「比叡山」での千日回峰行と呼ばれる苦行、

高島と若狭をむすぶ鯖街道のある奥地「朽木」の山で行われてきた「ホトラ山」でのくらし、

近江富士「三上山」の存在、

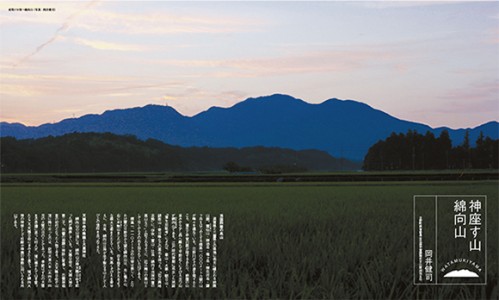

近江商人の雅な文化を育んだ綿向山、

考古資料から読む近江の山城、

自然の力強い風景を生み出す比良山系の醍醐味など、

見所が満載です。

★今号の注目★

哲学者の鷲田清一氏による書き下ろしエッセイ「滋賀と私」があります。

「美の滋賀」発信懇話会座長として、滋賀県の「美しさ」はどこになるのかを提言としてまとめた鷲田氏。いま滋賀のおかれる現状をみすえて語られることばには、多くの示唆がこめられています。

★新シリーズ★

今号から始まった新シリーズ「近江の食」。近江学研究所研究員によるリサーチを行い、特集テーマにあわせた「近江の食」の魅力をお伝えするコーナーになっています。

ぜひチェックください!

=======================

[目次]

■「巻頭言 - 山は語る」

木村 至宏(近江学研究所所長)

■「近江の山」

木村 至宏(近江学研究所所長)

■「滋賀と私」

鷲田 清一(京都市立芸術大学学長・哲学者)

■「ペーパーカットと私」

今森 光彦(写真家)

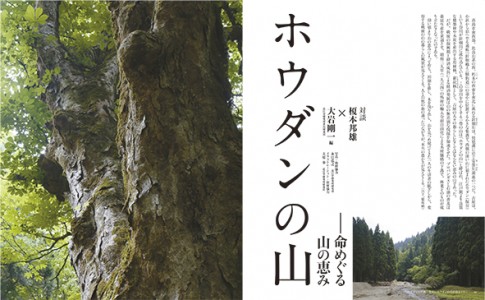

■《対談》 「ホウダンの山ー命めぐる山の恵み」

榎本 邦雄×大岩 剛一(近江学研究所客員研究員)

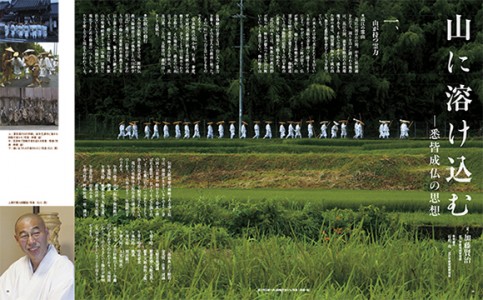

■「山に溶け込むー悉皆成仏の思想」

加藤 賢治(近江学研究所研究員)

■「近江の『山』の城」

中井 均(滋賀県立大学教授)

■「神座す山『綿向山』」

岡井 健司(日野町教育委員会生涯学習課主任)

■「近江の山 比良連山」

山本 武人(「同人 近江山歩き」代表)

■「三上山」

寿福 滋(写真家)

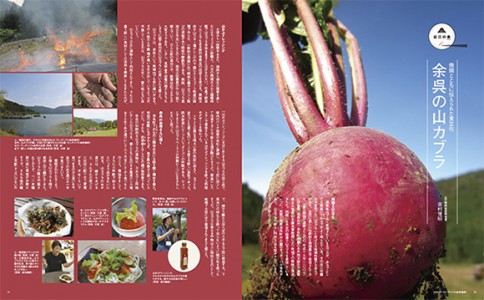

■新シリーズ《近江の食シリーズ ―山》

・「香魚」 藤澤 武夫(クリエイティブディレクター)

・「余呉の山カブラ」 吉村 俊昭(近江学研究所研究員)

・「政所茶」 小嵜 善通(近江学研究所研究員)

■《近江の意匠シリーズⅦ》「攀桂堂 十五代藤野雲平 雲平筆」

西久松 吉雄(近江学研究所研究員)

■「日吉大社蔵 絵馬 ー 長沢芦雪筆「猿図」絵馬復元模写」

吉村 俊昭(近江学研究所研究員)

木村近江学とも言われる「山・道・湖」の第一弾

として山の総論を掲載

「巻頭言 ―山は語る」「近江の山」著:木村至宏所長 写真:寿福滋

「神座す山 綿向山」

著・写真:岡井 健司

ホトラ山の草を原料とした肥づくりの仕組み

「ホウダンの山」

榎本 邦雄×大岩 剛一 写真:永江弘之

1日に約60kmの山道を歩く比叡山の千日回峰行の背景にある悉皆成仏の思想

「山に溶け込むー悉皆成仏の思想」著:加藤賢治

新シリーズ《近江の食シリーズ ―山》

============================

附属近江学研究所 文化誌『近江学』第8号出版

特集 「山は語る」

発行 成安造形大学附属近江学研究所

〒520-0248滋賀県大津市仰木の里東4丁目3-1

発行者 木村 至宏(近江学研究所所長)

編集 小嵜 善通(近江学研究所研究員)

写真 寿福 滋

デザイン 大向デザイン事務所

印刷 宮川印刷株式会社

発売元 サンライズ出版株式会社

〒522-0004滋賀県彦根市鳥居本町655-1

発効部数 1,600部

定価 1,800円+税

*12月中旬には、滋賀県下の主な書店にて販売。

=======================

[購入方法]

◎12月中旬には、滋賀県下の主な書店にて販売いたします。

◎「サンライズ出版WEBサイト」から>>>こちらから

=======================

「人々の生活は、常に山の恵みに依存し、それを意識しながら営みを長く続けてきた― 木村至宏」年末には店頭に並び始めます!成安・近江学研究所発行「文化誌近江学第8号ー特集 山は語る」https://t.co/AfanYem2As pic.twitter.com/GEZCmfndQv

— 成安造形大学附属近江学研究所 (@omigaku) 2015, 12月 22

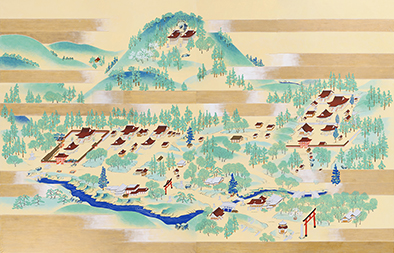

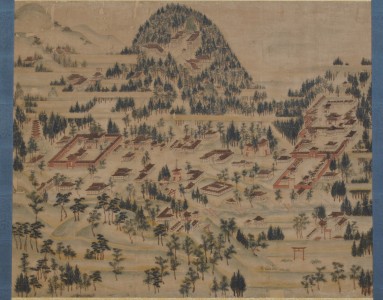

「日吉山王宮曼荼羅(ひえさんのうみやまんだら」

(原画2枚組みを撮影し、PCにて合成編集)

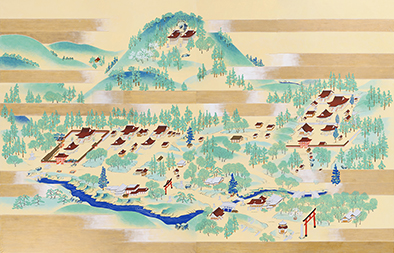

成安造形大学美術領域日本画コースの学生有志が、2015年5月から7カ月間取組んできた「日吉山王宮曼荼羅(ひえさんのうみやまんだら」が完成いたしました。

先人の画業に触れながら、室町時代に描かれた日吉大社蔵 紙本彩色「日吉山王宮曼荼羅図」を基に現代版として原画を制作するというプロジェクトの成果です。

監修・指導として、近江学研究所の吉村研究員が関わりました。

完成に際し、12月15日(火)日吉大社にて、お披露目の記者会見が行われました。

当日は、2016年の干支絵馬のお披露目も合わせて行われ、赤鳥居の前で、絵馬の奉納の神事が行われました。

境内図として設置されました

奉納の神事

奉納の神事

奉納された「日吉山王宮曼荼羅」の前で、記念撮影。

左から 馬渕宮司、橋爪さん、梶浦さん、今岡さん、吉村研究員、須原禰宜

取材の様子

奉納の後は、社務所の2階にて記者会見。

吉村研究員はじめ、原画制作に中心的に関わった学生3名、今岡一穂さん(美術領域アシスタント、美術領域日本画コース卒業生)、梶浦隼矢さん(美術領域日本画コース研究生)、橋爪千夏さん(美術領域日本画コース3年生)が出席し、制作への想い、難しかったところなどお話をしました。

日吉大社の矢部禰宜は、「桃山時代~室町時代に描かれた山王宮曼荼羅の現代版が、今描かれることに意味があると感じている」とおっしゃっていました。

社務所にて記者会見

馬渕宮司のご挨拶

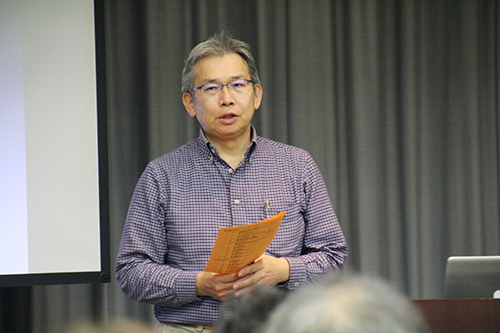

吉村俊昭研究員

美術領域日本画コース卒業生・美術領域アシスタント

今岡 一穂さん

美術領域日本画コース研究生

梶浦隼矢さん

美術領域日本画コース3年生

橋爪千夏さん

===============================

「日吉山王宮曼荼羅」制作について

===============================

〈解説〉

日吉山王宮曼荼羅(ひえさんのうみやまんだら)は、中央に八王子山を配し社殿草木を俯瞰的に描いた、室内に置ける観相のために描かれた礼拝図である(大津市歴史博物館「比叡山」図録より)。日吉山王宮曼荼羅は鎌倉時代から江戸時代にかけて多く描かれ諸所に名品が残る。

現代の宮曼荼羅図を描くにあたり、比叡山延暦寺蔵、日吉大社蔵の絹本宮曼荼羅図を参考に、礼拝図よりも境内図としての説明要素を強調しながら、遥拝対象の社殿、磐、草木を具体的に描くように努めた。何分、大きな宮曼荼羅となるため、1/4の草稿(下書き)作成から1/2の原画作成、写真データによる拡大図と3段階の制作過程を踏み、日吉神社から社殿、遥拝所の説明を受けながら描き進めた。

霞による遠近の表現や、自然風景を柔らかく抒情的に描くやまと絵の画風を取り入れて画面構成するのは、日本画専攻の学生にとっても日常の作品表現とは異なる。社殿草木の象徴的な形や色彩の表現については、幼いころより現代的な写実表現を基礎にしてきた経験とは異質であり、かなりの戸惑いがあった。しかし、伝統的な和の表現技法や線描、金泥紛や岩絵具など描画材料の扱いはかえって新鮮に映り、学生の日常制作に新たな視点を与えたといえる。

礼拝図の要素は少なくなっているが、多くの参拝の方々に境内図として見ながらも、礼拝の気持ちで現代の日吉山王宮曼荼羅の美しさを楽しんでいただければ嬉しく思います。 (吉村俊昭)

紙本彩色「日吉山王宮曼荼羅図」(一部)

「日吉山王宮曼荼羅(ひえさんのうみやまんだら」

(原画2枚組みを撮影し、PCにて合成編集)

日吉山王宮曼荼羅 原画のデータ

外 形 縦120cm×横180cm

制作期間 2015年5月~2015年11月

作図指導 吉村 俊昭(よしむら としあき/成安造形大学 芸術学部教授、近江学研究所研究員)

制作者

吉村 俊昭(よしむら としあき/成安造形大学 芸術学部教授、近江学研究所研究員)

今岡 一穂(いまおか かずほ/美術領域アシスタント、美術領域日本画コース卒業生)

梶浦 隼矢(かじうら じゅんや/美術領域日本画コース研究生)

橋爪 千夏(はしづめ ちなつ/美術領域日本画コース3年生)

大野久留実(おおの くるみ/美術領域日本画コース3年生)

土師志津佳(はぜ しづか /美術領域日本画コース2年生)

前田 彩乃(まえだ あやの/美術領域日本画コース2年生)

奉納先 山王総本宮日吉大社

==============

マスコミにも紹介されました

==============

朝日新聞 「申の大絵馬登場 学生作、境内図も 日吉大社」(滋賀版)2015年12月20日付けhttp://www.asahi.com/articles/ASHDH3GB3HDHPTJB008.html

日時:2015年12月12日(土)15:00~16:30

場所:成安造形大学 I棟プレゼンルーム

講師:永江弘之(イラストレーション領域准教授・本学附属近江学研究所研究員)、待井健一(イラストレーション領域非常勤講師)

タイトル:淡海の夢2015風景展 アーティストトーク

左:待井先生

右:永江先生

原画を見ながら、風景画の魅力について解説

スライドで受賞作品の総評を行いました

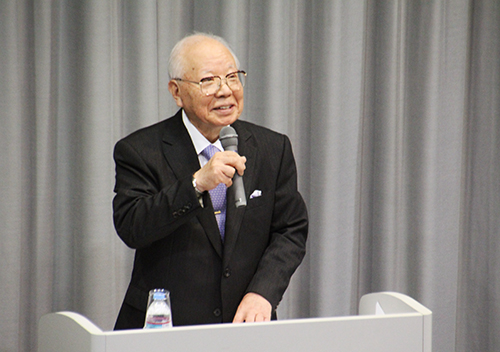

日時:2015年12月12日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

講師:木村至宏氏(近江学研究所所長)

タイトル:近江の偉人たち近世「芭蕉と近江」

木村至宏所長