おうみブログ

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

近江学フォーラム会員限定講座 第1回「近江の道とその特性」講座報告

日時:2017年6月24日(土)10:50~12:20

場所:成安造形大学 聚英ホール

講師:木村至宏(近江学研究所顧問)

タイトル:近江学フォーラム会員限定講座「道は文化の伝播者 近江の道とその特性」

近江は地形的に東日本と西日本の結節点にあたる位置に存在します。その地勢的条件を背景に東西を結ぶ日本の大動脈というべき東海道、中山道といった主要街道が古くから通っています。これ以外にも、北陸道、北国脇往還、御代参街道、朝鮮人街道、杣街道など主要な街道が網の目のように巡らされていました。これら街道の発達によって、近江が物流や商人の活躍、巡礼、人々の往来の発展を促し、近江の文化の構築の大きな要因を占めていたと考えられます。

講座では、この事実を前提として、近江の道を見つめて歩き続けてきた近江学研究所の初代所長である木村至宏顧問に会員限定講座の初回に登壇いただき、近江の道の概論を語っていただきました。木村顧問の研究の原点は、その街道に寄り添って佇む「道標」にあり、その道標は、歴史の証人であると熱く語られました。

【講座内容】

近江は地形的に東日本地域と西日本地域の結節点にあたる位置にあります。その地勢的条件を背景に東西を結ぶ日本の大動脈と言うべき東海道・東山(中山)道といった主要街道が古くから通ります。

このように近江は上記した東海道など以外にも北陸道・北国脇街道・御代参街道・朝鮮人街道・杣街道など主要な街道が存在します。

これらの道の発達によって近江が物流や商人の活躍、巡礼、人々の往来の発展を促し、近江の文化の構築の大きな要因を占めていたと考えられます。

【講師プロフィール】

1935年滋賀県生れ。大津市歴史博物館初代館長。成安造形大学教授を経て2000年同大学学長。ʻ09年成安造形大学名誉教授・同大学附属近江学研究所所長。ʻ16年同研究所顧問。専攻日本文化史。ʻ96年第40回京都新聞文化賞受賞。ʻ04年滋賀県文化賞受賞。ʻ13年平成25年度地域文化功労者文部科学大臣表彰。

主な著書「琵琶湖‐その呼称の由来」(2001ライズ出版)、「日本歴史地名大系 滋賀県の地名」(1991共編著 平凡社)他多数

「近江~四季のかたち-湖国の風景と私」公開講座報告

日時:2017年6月3日(土)10:50~12:20

場所:成安造形大学 聚英ホール

講師:中路融人氏(日本画家・日展顧問)・石丸正運氏(美術史家・名都美術館館長)

タイトル:連続公開講座「近江のかたちを明日につなぐ 近江~四季のかたち-湖国の風景と私-」

6月3日土曜日、本年度の第1回目となる連続公開講座に、日本画家で滋賀県にかかわりの大変深い中路融人先生をお招きして、美術史家の石丸正運先生との対談を企画しました。

2016年春に東近江市五個荘に中路融人記念館がオープンしたこともあり、是非にとお願いしたところ快く引き受けていただきました。また、石丸正運先生とも旧知の仲ということもあり、どのような話を聞かせていただけるのかと期待感がありました。

当日の講座では、晩秋の湖北の畦畔木(けいはんぼく)作品から冬の湖岸の樹木作品、そして伊吹山や四季折々の京都の寺院作品をスライドに添って話が進みました。

作品になる前の写生のあり方や自然と対峙する気持ちの有り様などの話をされ、湖国の現風景を60年余り見つめて来られた視点を共有することが出来ました。

まさに命をかけて描き続けられた情熱と絵に対する深い愛情が時にユーモアを交えてのお話に、受講した多くの方々の感想が物語るように、この講座を受講した満足感に満ちていました。

石丸正運先生も作品解説と作品の意味合いをお話しされ、一人の人間が成し得る仕事の深さを解説されて、それを知ることが出来た一時でした。また、中路融人先生の写生は魅力的な数多くの写生があり、その時々の感動がよく伝わりました。

本講座のために、作品2点と写生2点を拝借し、講座の当日に特別展示をさせていただき、受講の方や学生たちに鑑賞していただきました。先生には、大変ご無理をお願いしました。ここに謹んで御礼申し上げます。

公開講座から1ヶ月半後の7月18日火曜日、突然の悲報がありました。

公開講座で湖国の四季折々の自然と絵の話を没頭されていた中路融人先生がご逝去されました。

6月3日土曜日には、とてもお元気で熱弁されていたので、大変驚愕した知らせでした。

ご生前のご厚情に深く感謝するとともに故人のご功績を偲び、心からご冥福をお祈り申し上げます。合掌

2017年7月19日

附属近江学研究所長 西久松吉雄

【講座内容】

昨年4月、東近江市五個荘町のてんびんの里文化学習センターに中路融人記念館が開館しました。中路氏の創作は、幼い頃から度々訪れた五個荘町の動植物や人々との交流が原点となり、滋賀県をくまなく歩き自然と心を通わせ、風景の四季を通じて写生し、作品にその感性を描きとめました。特に、湖北の風景の肌寒い季節の凜とした空気や水辺の潤い、土や木々の匂いを五感で感じ、その心の風景を描き続けておられます。本講座では美術史家の石丸正運氏が、湖国の風景の魅力や、画家としての感性などを中心に日本画家中路融人氏に迫ります。

【講師プロフィール】

中路融人(なかじ・ゆうじん)

1933年京都市生れ。日本画家。’52年京都市立日吉ケ丘高等学校美術科卒業。’54年晨鳥社に入塾、山口華楊に師事。現在、公益社団法人日展顧問。’62年日展「郷」、’75年日展「冬田」特選。’95年日展「輝」文部大臣賞、’97年日展「映象」日本芸術院賞、’99年五個荘町名誉町民、2001年日本芸術院会員、’12年文化功労者、’15年東近江市名誉市民。主な著書:『中路融人 湖北讃歌(新現代日本画家素描集)』(日本放送出版協会)

石丸正運(いしまる・しょううん)

1937年、富山県生れ。美術史家。’65年同志社大学大学院文学研究科修士課程修了。元滋賀県立近代美術館館長。現在、一般財団法人林美術財団名都美術館館長。2008年滋賀県文化賞受賞。’10年京都新聞大賞文化学術賞受賞。’16年平成28年度地域文化功労者表彰。おもな著書:「近江の画人たち」サンブライト出版、「文化財を楽しむために 鑑賞の手引」淡交社。その他多数。

5/27(土)近江八幡・八幡掘と城下町写生会 報告

日時:2017年5月27日(土)9:30~17:30

場所:近江八幡市 八幡堀周辺

講師:永江弘之(近江学研究所研究員)・待井健一(成安造形大学非常勤講師)

タイトル:「淡海の夢2017 近江八幡・八幡堀と城下町写生会」

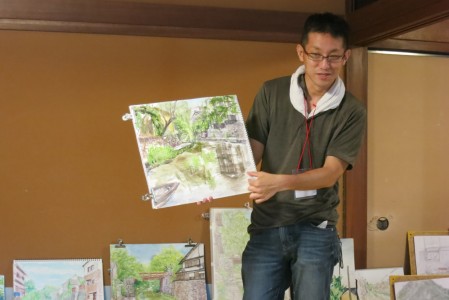

今回で2回めとなる近江八幡の八幡堀周辺で、2017年度一回目の「淡海の夢」写生会を開催しました。

5月晴れで、強い日差しでしたが、風は涼しく心地よい気候のなか、リピーターの方も、初参加の方も城下町の風情ある風景のなかで思い思いの場所で写生を楽しまれました。

今回も写生会の本部として、近江八幡市の伝統的建造物群保存地区に指定されている永原町にある、江戸時代後期に建てられた築約150年の近江商人町家の奥村邸をお借りしました。

永江研究員と待井先生による講評会も奥村邸で行われ、力作ぞろいの新緑の近江八幡の風景画を講評されました。

今回の写生会で講師が描いた作品の紹介で、永江研究員は水彩絵の具の透明描写の作品を、待井先生はアクリル絵の具の不透明描写の作品を紹介され、絵の具での表現方法の違いなども解説され参加者のみなさんは興味深く聞いておられました。

近江学研究所 設立10周年記念特別公開講座 報告

日時:2017年4月22日(土)13:30~15:30

場所:びわ湖ホール 小ホール

講師:水本 邦彦 氏(歴史学者・京都府立大学名誉教授)

タイトル:「村の暮らしと道の社会史-私が見た近江学」

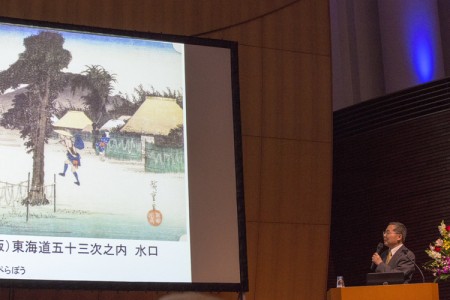

設立10周年を迎えた本学附属近江学研究所は、これまで、公開講座の開講や文化誌「近江学」の発刊を重ね、近江が保有する豊かな歴史文化資源に焦点を当て、それらの中から21世紀にいきづく大切な価値観を探ってきました。

記念の年である今年の4月22日(土)に、びわ湖ホール・小ホールにて近江学研究所設立10周年記念特別公開講座を開講しました。

冒頭では、近江学研究所の加藤副所長が本研究所のこれまでの活動をスライドで振り返り、続いて、本研究所開設当初から客員研究員である水本邦彦先生(歴史学者・京都府立大学名誉教授)にご登壇いただき、「村の暮らしと道の社会史 ー私が見た近江学」と題してご講演いただきました。

全国各地からのやってくる多くの人々が行き交った近江の道は、一方で、地域住民の手で維持管理される地元の道でもありました。講座では、旅人の目線ではなく、街道沿いに暮らす地域住民がどのように道を整備し、旅人を迎え入れたのか、など、地元の目線で見える江戸時代の暮らしを紹介していただきました。

近江国は、琵琶湖という大きな運河(水の道)を中心として、放射状に街道が全国に伸びていくという、まさしく日本の中心地であったことがわかります。西国から東国へ、北陸から畿内へ、人々の大移動の際は、必ずこの近江を通り、様々な文化が行き交ったのです。

講座の締めくくりは、街道の国「近江」は、様々な意味において日本の中心地であるとまとめられました。

岡田学長から開会の挨拶

木村顧問から水本先生の紹介

水本先生による講演の様子

西久松所長から閉会の挨拶

【講座内容】

設立10周年を迎えた近江学研究所は、公開講座の開講や文化誌「近江学」の発刊を重ね、近江が保有する豊かな歴史文化資源に焦点を当て、それらの中から21世紀にいきづく大切な価値観を探ってきました。

この10周年記念講座では、冒頭で本研究所研究員がその活動を振り返り、その後、開設当初から本研究所の客員研究員である水本邦彦先生にご登壇いただきます。

参勤交代や巡礼など多くの人々が行き交った近江の道は、地域住民の手で維持・管理される地元の道でもありました。江戸時代の沿道の暮しと道との関わりについて丁寧に語っていただく中で、近江の社会や文化の特色について探ります。

【講師プロフィール】

1946年群馬県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。文学博士。京都府立大学名誉教授・長浜バイオ大学名誉教授。専攻は日本近世史。古文書に加えて、絵図や屏風絵などを活用しながら、日本近世という時空間の構造的・写実的な描写をめざしている。おもな著書『近世の村社会と国家』(東京大学出版会)『徳川の国家デザイン』(小学館)『草山の語る近世』(山川出版社)『村 百姓たちの近世』(岩波新書)他多数

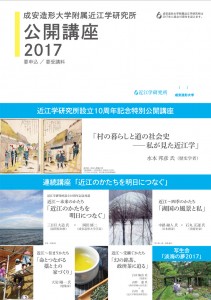

2017年度公開講座申込み受付中!

成安造形大学附属近江学研究所の2017年度公開講座の応募申込を開始しました。

2017年度は、近江学研究所設立10週年を記念し、特別講師を招聘しての特別公開講座や、連続公開講座「近江のかたちを明日につなぐ」、そして近江八幡・坂本を舞台とした写生会など多彩なラインナップとなっております。

これらの公開講座を通じて、近江が持つ特性を再発見し、見らへ向け新たな価値観の想像につながればと長っております。

お申込・詳細はこちらから

みなさまのお申込を心からお待ちしております。

《2017年度近江学研究所主催公開講座 一覧》

設立10周年記念特別公開講座

『村の暮らしと道の社会史-私が見た近江学』

4月22日(土)10:50~12:20

応募締切日:4月12日(水)必着

講師名:水本 邦彦 氏(歴史学者・京都府立大学名誉教授)

※この特別公開公開講座の会場はびわ湖ホール(小ホール)になります。

連続講座「近江のかたちを明日につなぐ」

『近江~四季のかたち-湖国の風景と私-』

6月3日(土)10:50~12:20

応募締切日:5月19日(金)必着

講師名:中路 融人 氏(日本画家)

講師名:石丸 正運 氏(美術史家・名都美術館館長)

『近江~住まうかたち‐命とつながる藁と土の家づくり‐』

9月16日(土)10:50~12:20

応募締切日:9月1日(金)必着

講師名:大岩 剛一 氏(建築家・近江学研究所客員研究員)

『近江~未来のかたち-近江のかたちを明日につなぐ-』

11月4日(土)10:50~12:20

応募締切日:10月20日(金)必着

講師名:三日月 大造 氏(滋賀県知事)

講師名:岡田 修二 (成安造形大学学長)

『近江~受け継ぐかたち-幻の銘茶、政所茶に迫る-』

11月19日(日)10:50~12:20

応募締切日:11月3日(金)必着

講師名:白木 駒治 氏(茶農家)

講師名:山形 蓮 氏(政所茶縁の会代表)

対 談:石川 亮(近江学研究所研究員)

連続講座(写生会)「淡海の夢2017」

『近江八幡・八幡堀と城下町写生会』

5月27日(土) 9:30~17:30

会場:滋賀県近江八幡市八幡堀周辺

応募締切日:5月12日(金)必着

『坂本・石垣と里坊の町写生会』

10月21日(土) 9:30~17:30

会場:滋賀県大津市坂本周辺

応募締切日:10月6日(金)必着