おうみブログ

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

お知らせ

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

お知らせ

西久松吉雄「祈りの地 古の風景」展のご案内

西久松吉雄研究員が長年描き続けている日本の風土をテーマにした作品展「西久松吉雄 祈りの地 古の風景」が島根県浜田市立石正美術館にて開催されます。

関連企画として、特別講演会も開催され、西久松研究員とナビゲーターとして加藤研究員が登壇します!

遠方ですが、ぜひご注目ください。

====

「石正美術館」webサイトより

企画展「日本画家 西久松吉雄 祈りの地・古の風景」

日本の風土をテーマに、深い精神性をたたえる作品の数々を発表し続けている日本画家・西久松吉雄(63歳)。彼は京都市立芸術大学において石本正に学んだ画家の一人で、現在は創画会を中心に日本画壇の第一線で活躍しています。

里山の家々や古墳・樹木・岩石など様々なモチーフが独特の構図で描かれる西久松作品。それらの原点のひとつとして作家が語るのが、23歳の頃に石本正が主宰する中世ヨーロッパ美術を巡る80日間の旅に参加した思い出です。イギリス・フランス・イタリア各地をバスで移動しながら、今も息づく魅力的な中世美術文化に触れ写生をするという若い頃の刺激的な経験は、自らの生まれ育った日本の風土に改めて目を向けるきっかけとなったといいます。以降、歴史の中で人々が培ってきた土地の記憶を真摯に見つめて制作し続けています。

彼の作品について石本正も高く評価しており、石正美術館でも多くの作品を収蔵しています。本展では、石本の推薦によって昨年新たにコレクションに加わった作品2点を含めた約30点の作品を、2期に分けて展示致します。

≪西久松吉雄 略歴≫

1952年 京都市に生まれる

1975年 石本正主催の「ヨーロッパ美術の旅」(80日間)に参加

1979年 京都市立芸術大学美術専攻科日本画専攻修了

第4回京都日本画美術展新人賞受賞 海外派遣

1995年 第22回創画展「古墳のある風景」文化庁優秀美術作品買上

2010年 第23回京都美術文化賞受賞(財団法人中信美術奨励基金)

現在 創画会会員、成安造形大学教授、京都日本画協会会員

展覧会名

「日本画家 西久松吉雄 祈りの地・古の風景」

会期

2015年3月21日(土・祝)〜6月26日(金)

※会期中に展示内容が変わります。

【第Ⅰ期】3/21~5/6、【第Ⅱ期】5/8~6/26

=========

特別講演会

第1部「祈りの地・古の風景を語る」

第2部「対談・草木国土悉皆成仏(そうもくこくどしっかいじょうぶつ)について」

4月11日(土) 10~12時

・参加無料

・講師:西久松吉雄

・ナビゲーター 加藤賢治

=========

詳しくは>>>「石正美術館ホームページ」まで

チラシPDFは>>>こちらから

[/caption]

成安造形大学 聚英ホール

右 木村至宏所長

左 加藤賢治研究員

木村所長のヒミツもたくさん話されました

春らしいオーガニックの結の料理

2015年度近江学フォーラムの新規会員募集は、3月1日から開始を予定しております。

現在、入会申し込みパンフレットを作成しております。恐れ入りますが、もうしばらくお待ちください。

『湖国と文化 150号 2015年冬号 ~創刊150号記念号~』にて近江学研究員の記事が掲載されました。

滋賀の様々な文化情報が盛りだくさんの公益財団法人滋賀県文化振興事業団が発行する季刊誌『湖国と文化』。

1月1日に冬号が販売されています。

今号は『創刊150号記念号』として、三日月知事のインタビューを掲載されています。

また、特集は「坂のある町」。

坂に魅力がある坂本や木ノ本、湖南市の東寺道などが取り上げられています。

近江学研究所からは、

木村所長と加藤研究員と石川研究員の記事が掲載されます。

木村所長は、『滋賀文化事情』にて魅力ある近江の祭についてを取り上げています。

また、加藤研究員の連載『おうみ おうみ 歩く(15)』では、

〝日野 馬見岡綿向神社と綿向山″を取り上げています。

また、石川研究員の連載『近江の水をめぐる(9)』では、「山の水・祈りの水」として

鈴鹿山系や伊吹山系、比良山系の山々にある湧水をとりあげています。

ぜひ、興味のある方はご一読ください!

===========

詳細や購入については、滋賀県文化振興事業団のホームページより>>>こちらから

===========

《 目次 》

特集① 坂のある町

坂の町の魅力を考える 大石 義一

ケース① 坂の町・坂本

ケース② 木之本地蔵坂かいわい

ケース③ 東寺道(ひがしてらみち)湖南市

一度は訪れたい坂 編集室 植田 耕司

中世山寺のまち・弥高寺 髙橋 順之

大津祭の坂・中央大通り 小川 正

特集② 湖と生きる(150号記念)

滋賀の文化力を推進する

滋賀県知事 三日月 大造さん

聞き手・植田耕司/カメラ・長井 泰彦

150号記念事業

姫野カオルコさん記念講演会

連載

四季をめぐる健康食 冬編 武田 律子・齊田 充子・小川 久子

鳥の目巡遊 (2)探検の殿堂と伊吹薬草の里文化センター 延木 由起子

元気な商店街その魅力(7)大津市中央部の8商店街 町田 雅子

天下人「信長」の実像(5)信長と宗教 髙木 叙子

近江の水をめぐる(9)山の水、祈りの水 石川 亮

おもしろ近江考古学(2)銅剣鋳型 松浦 俊和

おうみおうみ歩く(15)日野・馬見岡綿向神社・綿向山 加藤 賢治

歴史文書は語る(14)鉄道路線構想 水島 詩乃

ふるさと遊彩(4)冬の湖北 田中 陽一郎

三角点の山と私(3)見晴らしの山 七尾山 大橋 俊一 蛇谷ヶ峰 小林 守

現代滋賀ブランド (15)湖北の観音さん

文・辻村 琴美(辻の点は一つ)/写真・辻村 耕司(辻の点は一つ)

滋賀文化事情

魅力ある近江の祭り 木村 至宏

芸術の秋・文化の秋 県文化賞▽県写真展▽文学祭▽県美術展

など

==========

滋賀県では、早稲田大学と連携し、平成27年1月17日から2月14日までの毎週土曜日に、自治体連携講座「湖の国・滋賀を学ぶ」を、早稲田大学早稲田校において開催されています。 滋賀の歴史を切り口に、田原総一朗氏や木村至宏所長による5回連続講座を開催し、首都圏在住の方々に「湖の国・滋賀」の魅力をお伝えされています。

2月14日には、全五回開講される講座の第五回目に木村所長が「歴史の街道の要所、滋賀(近江)」と題して、滋賀県の魅力を発信されます。

詳しくは県政eしんぶんのwebページをご覧ください。

【冬期休業期間のお知らせ】

2014年12月26日(金)~2015年1月4日(日)の期間は、大学窓口は休業となります。

2015年1月5日(月)から、平常どおり開室します。

緊急の連絡の場合は、お手数ですが、成安造形大学代表番号077-574-2111までおかけ直しください。

どうぞよろしくお願いいたします。

以上

近江学研究所の加藤賢治研究員が、

平成26年12月21日(日)に開催された「近江屋研究プロジェクト研究報告会 現代近江屋考~近江屋という屋号から見えるもの(3)~」にて、研究報告を行ないました。

本研究は、平成23年度よりはじまった文化・経済フォーラム滋賀主催の「近江屋」研究プロジェクトです。

今回は、「近江商人の中でも独特な商法によって近世・近代を生き抜いてきた日野商人にスポットを当て、北関東に小さな店をいくつも持ち、持続可能な経営を展開した日野商人にこれからの社会のあり方を学ぶ」という内容で開催しました。

また、その報告の模様が新聞記事(京都新聞 12月22日付滋賀版)で紹介されました。

京都新聞2014年12月22日付滋賀版掲載

京都新聞2014年12月21日付滋賀版掲載

日時:2014年12月13日(土)15:00~16:30

場所:成安造形大学 I棟プレゼンルーム

講師:岸田保(イラストレーション領域准教授)、永江弘之(イラストレーション領域准教授・本学附属近江学研究所研究員)

タイトル:淡海の夢2014風景展 ギャラリートーク

12月4日(木)からギャラリーアートサイトにて開催している「淡海の夢2014風景展」の関連企画として、12月13日(土)ギャラリートークを行ないました。

講師は、デジタルペイントで作品を手掛ける岸田保(イラストレーション領域准教授)と、本展覧会や写生会の企画者で、主にアクリル絵具で風景画を描く永江弘之(イラストレーション領域准教授・本学附属近江学研究所研究員)が担当しました。

お二人それぞれの画風の違いや、風景画を描く魅力について語っていただき、約30人の出品者や学生、教員の皆さんが参加され、熱心にメモをとりながら聞き入っていました。

プレゼンルームでのレクチャーが終わった後は、展覧会場にて出品者の皆さんの作品について解説を行うなど、18時近くまで会場はにぎわいました。

寒い中お越しいただいた皆さま、ありがとうございました。

展覧会は12月18日(木)まで開催中です。

成安造形大学附属近江学研究所は、「芸術による社会への貢献」を教育の理念とする

成安造形大学の附属研究機関として2008年4月に発足し、

開所7年目を迎えることになりました。

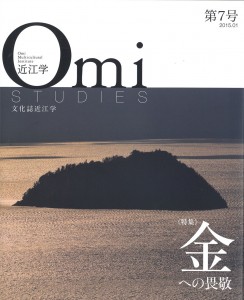

このたび、近江学研究所では、初年度から発刊してまいりました

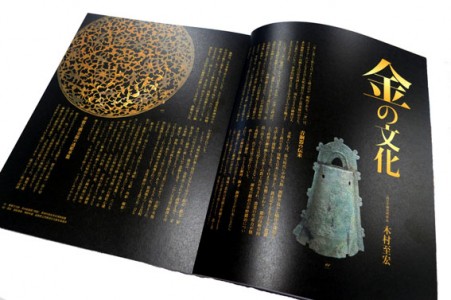

文化誌『近江学』第7号(特集 金への畏敬)を下記の通り出版いたしました。

今号から編集長が小嵜善通研究員が務めることになりました。

12月20日には店頭に並びますので、ぜひお手に取ってみてください。

近江の〝金”にまつわる文化の総論

著:木村至宏

附属近江学研究所 文化誌『近江学』第7号出版

<内容紹介>

特集テーマは「金への畏敬」。野鍛冶、銅鐸、曳山の飾り金具、江若鉄道など、

近江の金、銅、鉄など近江を支えた金属全般にまつわる世界を、論考やインタ

ビュー、対談、そしてグラビアページなど様々な切り口で語ります。

●「金の文化」

木村 至宏 (近江学研究所 所長)

●「黄金のかけ橋」

山折哲雄 (宗教学者)

●《対談》「野鍛冶ー大地に命を吹き込む鉄」

西川 征一 (野鍛冶職人三代目)×大岩 剛一 (近江学研究所客員研究員)

●「近江の風景 沖島」

今森 光彦 (写真家)

●「湖北の鍛冶ー草野鍛冶」

森岡 榮一 (長浜市長浜城歴史博物館副参事)

●「銅鐸埋納とその後」

徳網 克己 (野洲市歴史民俗博物館館長)

● 「曳山に輝く金具」

和田 光生 (大津市文化財保護課参事)

● 「琵琶湖見聞録」

寿福 滋 (写真家)

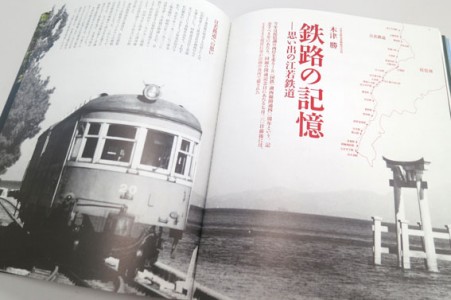

●「鉄路の記憶ー思い出の江若鉄道」

木津 勝 (大津市歴史博物館学芸員)

●成安のファインアート 「鉄からはじまる好奇心」

宇野 君平 (本学准教授)

●《近江の意匠ⅤI》 「土人形の魅力ー東近江の小幡人形を訪ねて」

加藤 賢治 (近江学研究所研究員)

●「イラストマップの魅力」

MON (本学准教授)

=======================

文化誌「近江学」第7号

成安造形大学附属近江学研究所 編

1,800円+税

ISBN978-4-88325-552-8 C1402

AB 96ページ 並製

初版発行年月日:2015年1月10日

書店発売日:2014年12月20日

発行 成安造形大学附属近江学研究所

〒520-0248滋賀県大津市仰木の里東4丁目3-1

発行者 木村 至宏(近江学研究所所長)

編集 小嵜 善通(近江学研究所研究員)

写真 寿福 滋

デザイン 大向デザイン事務所

印刷 宮川印刷株式会社

発売元 サンライズ出版株式会社

〒522-0004滋賀県彦根市鳥居本町655-1

発行部数 1,600部

定価 1,800円+税

=======================

<購入方法>

◎12月中旬には、滋賀県下の主な書店にて販売いたします。

◎「サンライズ出版WEBサイト」から>>>こちらから

=======================

近江で鉄を打つ、野鍛冶職人西川征一氏との対談

著:大岩剛一

大津祭の曳山の美しさを印象づける「飾り金具」の論考

著:和田光生

写真家寿福滋による「金への畏敬グラビアページ」

「鉄路の記憶~思い出の江若鉄道」

著:木津勝

東近江の土人形〝小幡人形″を訪ねて

著:加藤賢治