おうみブログ

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

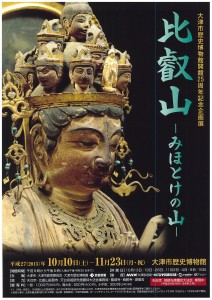

展覧会チラシ01 千手観音立像 平安時代 比叡山延暦寺蔵

講師 髙木文恵氏

講師 髙木文恵氏

日時:2015年9月12日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

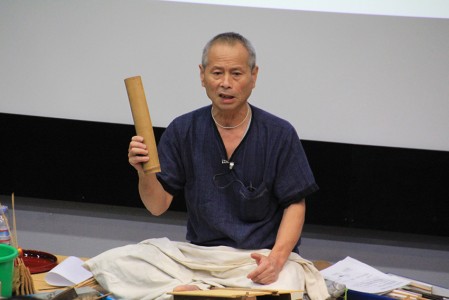

講師:吹田政雄氏(有限会社すいた扇子2代目)

対談:大原歩(近江学研究所研究員)

タイトル:「近江~風のかたちー高島扇骨と近江扇子ー」

講師 吹田 政雄 氏

(有限会社すいた扇子2代目)

扇子ができるまでを解説

仲骨が全員に配られました

扇骨の仲骨の「締直し」作業

職人の技を触って感じる

大原研究員(左)と対談

「高島扇骨と近江扇子」展

成安造形大学聚英館1階

滋賀県扇子工業協同組合と成安造形大学が取組んだ「扇骨扇子」パネルと試作扇子

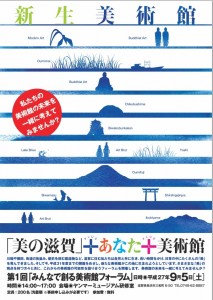

フォーラムチラシ

【夏期休業期間のお知らせ】

2015年8月7日(土)~2015年8月16日(日)の期間は、大学窓口は休業となります。

2015年8月17日(月)から、平常どおり開室します。

緊急の連絡の場合は、お手数ですが、成安造形大学代表番号077-574-2111までおかけください。

どうぞよろしくお願いいたします。

以上

淡海の夢風景展では、琵琶湖の豊かな水系の中で育まれた棚田・里山、そして歴史ある町並みや湖岸の景観を中心とした湖辺の郷が織りなす風景を、さまざまな視点・アプローチで表現した 平面作品(絵画・版画・写真など)を公募します。

ふるってご応募ください。

【公募展名】 「棚田・里山、湖辺の郷 淡海の夢2015風景展」

【会 期】 12月8日(火)~12月19日(土)

12:00~18:00 | 入場無料 | 日曜休館 |

【会 場】 成安造形大学 ギャラリーアートサイト

◎ 期間中に企画者 永江弘之、他本学教員によるアーティストトークを予定しています。

【企画・監修】 永江弘之(成安造形大学准教授・本研究所研究員)

【主 催】 成安造形大学附属近江学研究所

【協 賛】 株式会社クサカベ、ホルベイン工業株式会社

応募要領

応募資格 プロ、アマ、幼小中高校生を問わず、どなたでも応募できます。

※ 応募作品多数の際は、審査を実施いたします。

作品サイズ 幅120㎝以内(50号の長辺幅まで。額・マットは作品サイズに含まず)

出品点数 1人1点まで

出品料 無料

応募方法 「作品募集要項」に掲載の出品票を、郵送にて送付ください。

「作品募集要項」をご希望の方は、下記の作品募集要項[PDFデータ]から

ダウンロードしてください。

出品申込締切 2015年11月9日(月)〔当日消印有効〕

搬入日 2015年11月24日(火) ・25日(水) ・26日(木)

搬入方法 送付または、附属近江学研究所 窓口へ持ち込み

※詳細は作品募集要項をご確認ください。

>>>淡海の夢2015公募チラシ ダウンロード[324kb]

>>>作品募集要項[PDFデータ]ダウンロード[246kb]

>>>「淡海の夢2010~2014風景展」出品作品を近江ギャラリーで公開しています。

日時:2015年7月11日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

講師:太田浩司氏(長浜城歴史博物館館長)

タイトル:「小堀遠州-その生涯と芸術性」

太田浩司先生

講師 山本晃子氏

木村至宏所長よりご挨拶

表紙「伊勢参宮名所図絵」

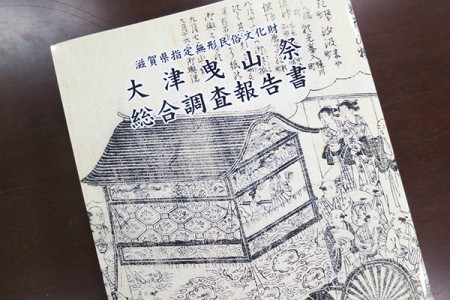

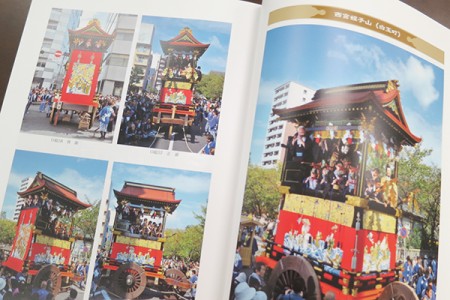

大津曳山祭 総合調査報告書 表紙

写真撮影には、文化誌[近江学」でもお世話になっている寿福滋氏も関わっています。[/caption]

写真撮影には、文化誌[近江学」でもお世話になっている寿福滋氏も関わっています。[/caption]

6月20日(土)に、淡海の夢2015「仰木・棚田里山写生会」を開催しました。

前日までの雨で、天候が心配されたものの、当日は午前中に少し雨が降りましたが、曇り空の過ごしやすい一日となりました。

一般の参加者22名、学生20名のみなさんが参加いただきました。

今年で12年を迎えた仰木写生会。

これまでは大津市仰木・平尾地区の棚田風景を写生ポイントとして、

地域の方々に協力いただき開催してきましたが、

12年目の今年は平尾より比叡山側にある上仰木地区にポイントを移し、開催することになりました。

開催にあたり、上仰木自治会館にて写生会企画者の永江弘之研究員からの開催のあいさつと、

写生ポイントなどの説明が行われました。

その後、参加者のみなさんは、写生へ向かわれました。

高台から見渡す棚田と集落、その奥に広がる琵琶湖。

奥行きのある魅力的な風景が広がっています。

15時半頃、永江弘之研究員と、イラストレーション領域の阪東勲講師による講評会が上仰木自治会館にて行なわれました。

最後には、永江先生、阪東先生の作品についても説明があり、

約1時間、みなさん熱心に聞き入っておられました。

参加者のみなさんからは素晴らしい写生場所であった。講評が参考になった。という喜びの声をいただきました。

次回は、10月18日(日)淡海の夢2015堅田・湖族の郷写生会を開催します。

申込み・詳細は>>>こちらから