おうみブログ

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

イベント

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

イベント

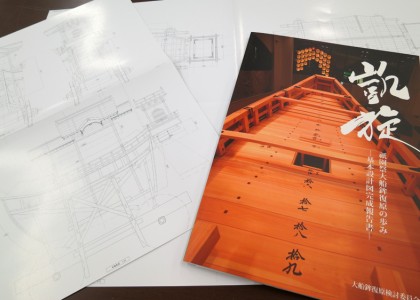

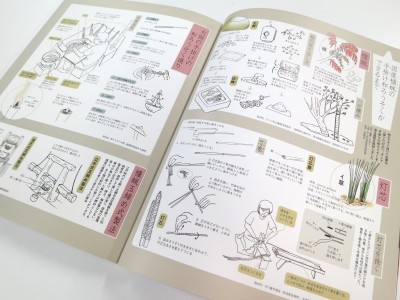

発刊された冊子と、付録の大船鉾木部設計図

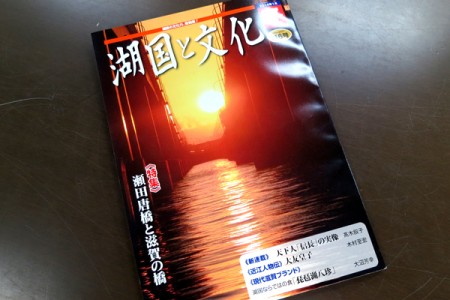

滋賀の様々な文化情報が盛りだくさんの公益財団法人滋賀県文化振興事業団が発行する季刊誌『湖国と文化』。

1月1日に冬号が販売されています。

特集は『瀬田唐橋と滋賀の橋』。

瀬田唐橋の考古学的な史料を元にした考察や、唐橋で始まった大綱引祭り、

また滋賀の琵琶湖大橋建設プロジェクトや、近江の石橋についてなど

多角的に情報が網羅されており、読み応えがあります。

また、表紙の写真は、近江学フォーラム会員でもある写真家の長井泰彦さんです。

近江学研究所からは、

木村所長と加藤研究員と石川研究員の記事が掲載されます。

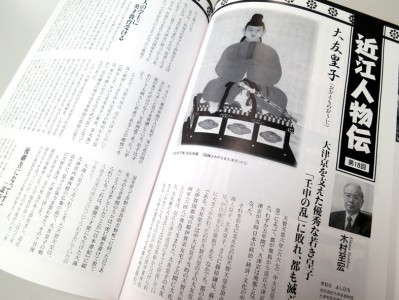

木村所長の連載『近江人物伝(18)』では、天智天皇の子「大友皇子」を取り上げています。

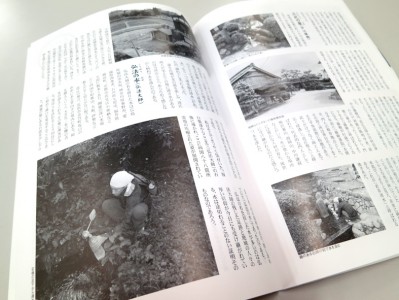

また、加藤研究員の連載『おうみ おうみ 歩く(12)』では、

〝志賀の山越″を取り上げています。

また、石川研究員の連載『近江の水をめぐる(5)』では、「人物の水・伝説の水」として

織田信長や中江藤樹、蒲生氏郷、弘法大師などの人物とゆかりのある湧水をとりあげています。

ぜひ、興味のある方はご一読ください!

===========

詳細や購入については、滋賀県文化振興事業団のホームページより>>>こちらから

===========

『湖国と文化146号 2014年冬号』

特集 瀬田唐橋と滋賀の橋

表紙/琵琶湖大橋の黎明 撮影:長井 泰彦

特集 瀬田唐橋と滋賀の橋

瀬田橋を考える-架橋、移動、そして今- 松浦 俊和

日本有数の長大橋・琵琶湖大橋 禮場 侍郎 ※「禮」しめすへんに豊

人と人をつなぐ夢の大綱引 若山 義和

石橋の物語るもの 米田 実

無料開放された近江大橋 編集室

湖岸の橋探訪 植田 耕司(編集室)

新連載

天下人「信長」の実像(1)内面の変化を伝える「しるし」 髙木 叙子

連載

四季をめぐる健康食 冬編 小川久子・武田律子・齊田充子

元気な商店街その魅力(3)大津市の堅田と仰木 町田 雅子

いまどきの“元気なお寺”見聞(10)錦織寺(最終回) 辻村 琴美/写真 辻村 耕司

近江人物伝(18)大友皇子 木村 至宏

近江の水をめぐる(5)人物の水、伝説の水 石川 亮

歴史文書は語る(10)伊香相救社 大月 英雄

おうみおうみ歩く(12)志賀の山越を行く 加藤 賢治

心と体のツボ・冬 横田 佳子

など

===========

連続講座「近江のかたちを明日につなぐ」〉近江~地域文化のかたち-「風と土の交藝」にみる地域活動

日時:2013年12月21日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

講師: 清水 安治 氏(滋賀県職員・一級建築士)

対談:辻 喜代治 (本学教授・本研究所研究員)

タイトル:「近江~地域文化のかたち-「風と土の交藝」にみる地域活動」

講師 清水安治氏

対談 辻 喜代治研究員

成安造形大学附属近江学研究所は、「芸術による社会への貢献」を教育の理念とする

成安造形大学の附属研究機関として2008年4月に発足し、

この3月で開所6周年を迎えることになります。

このたび、近江学研究所では、初年度から発刊して参りました

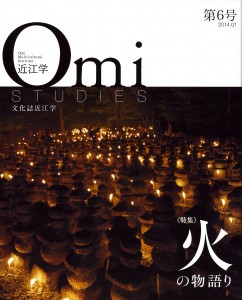

文化誌『近江学』第6号(特集 火の物語り)を下記の通り出版いたしました。

文化誌「近江学」6号表紙

文化誌「近江学」第6号

特集 「火の物語り」

■内容紹介

近江の火にまつわる世界に着目し、「火の物語り」を特集。

比叡山の「不滅の法灯」に関する論考、国産の櫨にこだわった「和ろうそく」

職人へのインタビュー、国友鉄砲鍛冶からつづく花火職人の想いなど。

不滅の法灯、火祭り、かまどの火、常夜灯、和ろうそく、花火師など、

近江の火にまつわる世界を、様々な切り口で語ります。

■目次

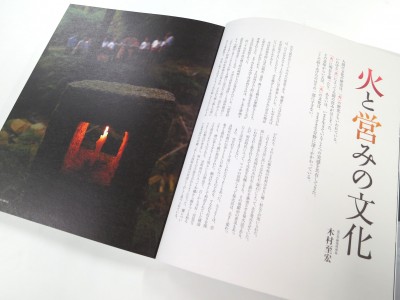

● 「火と営みの文化」

木村 至宏 (近江学研究所 所長)

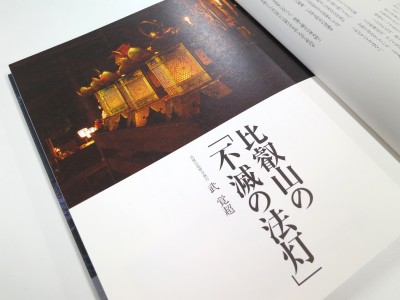

● 比叡山の「不滅の法灯」

武 覚超 (比叡山延暦寺執行)

● 《対談》「櫨の和ろうそくー命が宿る炎」

大西 明弘 (和ろうそく職人)×大岩 剛一 (近江学研究所客員研究員)

●「人を包み込む自然 琵琶湖」

今森 光彦 (写真家)

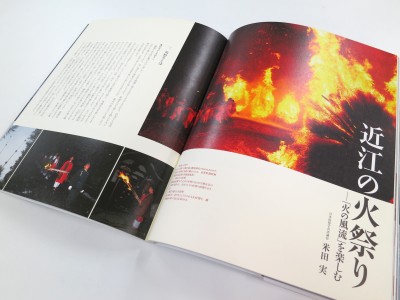

●「近江の火祭りー火の風流を楽しむ」

米田 実 (日本民俗学会評議員)

●「村における信仰の灯ー神主の献灯、講の常夜灯」

大塚 活美 (京都府立総合資料館主査)

●「花火 夏の風物詩湖国の花火を訪ねて」

加藤 賢治 (近江学研究所研究員)

●「火と食」

岩田 康子 (有限会社ブルーベリーフィールズ紀伊國屋代表取締役)

●「蒲生氏郷の光」

寿福 滋 (写真家)

●「安土城随想ー安土山より三上山を眺む」

小嵜 善通 (本学教授・近江学研究所研究員)

●《インタビュー》成安のファインアート「田辺由子ー思考と触覚の造形」

辻 喜代治 (本学教授・近江学研究所研究員)

●《近江の意匠Ⅴ》「麻の物語ーすべては近江の蚊帳生地との出会いから」

河原林 美知子 (近江学研究所客員研究員)

●「仏領ニューカレドニアの滋賀移民 犬上郡 多賀町 リリアンの墓参り 」

津田 睦美 (本学准教授・近江学研究所研究員)

●「仰木ふるさとカルター気持ちやいのちをカルタに映す」

永江 弘之 (本学准教授・近江学研究所研究員)

=======================

文化誌「近江学」第6号

1,800円+税

ISBN978-4-88325-495-8 C1402

AB 96ページ 並製

初版発行年月日:2014年1月10日

書店発売日:2013年12月20日

発行 成安造形大学附属近江学研究所

〒520-0248滋賀県大津市仰木の里東4丁目3-1

発行者 木村 至宏(近江学研究所所長)

編集 辻 喜代治(近江学研究所研究員)

写真 寿福 滋

デザイン 大向デザイン事務所

印刷 宮川印刷株式会社

発売元 サンライズ出版株式会社

〒522-0004滋賀県彦根市鳥居本町655-1

発効部数 1,600部

定価 1,800円+税

=======================

<購入方法>

◎12月中旬には、滋賀県下の主な書店にて販売いたします。

◎「サンライズ出版WEBサイト」から>>>こちらから

=======================

近江の火にまつわる文化の総論「火と営みの文化」

著:木村至宏 写真:寿福滋

比叡山延暦寺執行が語る「不滅の法灯」の物語り

著:武覚超

民俗学者米田実氏のよる、近江の火祭りを読み解き、地域に引き継がれる「風流」に関する論考

国産櫨を使った和ろうそく職人・大西明弘氏の手仕事を追うインタビュー 著:大岩剛一 写真:永江弘之

櫨の和ろうそくができるまでの取材をイラスト図解で表現

イラスト・編集:大原歩

国友鉄砲鍛冶の歴史をくみ活躍する「花火師」へのインタビュー

著:加藤賢治

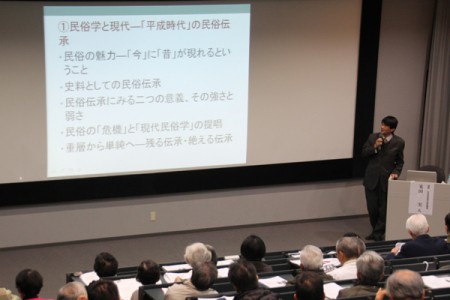

日時:2013年12月14日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

講師:米田 実氏(日本民俗学会評議員)

タイトル:「民俗の力―近江の地域史と伝承―」

講師:米田実氏

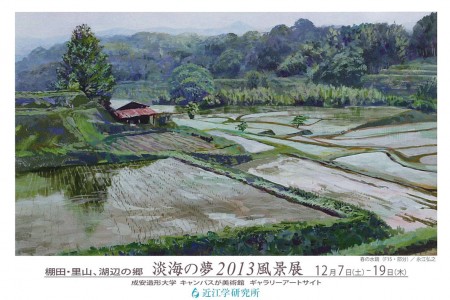

「淡海の夢風景展2013風景展」

琵琶湖を中心とした湖国の自然や風景、町並みは今、次世代に引き継ぎたい美しく

貴重な日本の原風景として広く注目されています。

本展は公募風景展です。

一般の方や学生の作品を通して、近江の素晴らしい景観と固有の価値を再発見していただけると幸いです。

ご高覧ください。

【公募展】 「棚田・里山、湖辺の郷 淡海の夢2013風景展」

【会 期】 12月7日(土)~12月19日(木)

12:00~18:00 | 入場無料 | 日曜休館 |

【会 場】 成安造形大学 ギャラリーアートサイト

【企画・監修】永江弘之(成安造形大学准教授・近江学研究所研究員)

【主 催】 成安造形大学附属近江学研究所

【協 賛】 株式会社クサカベ、ホルベイン工業株式会社

日時:2013年11月30日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

講師:河村 直良氏 (株式会社河村社寺工殿社 代表取締役)

対談:小嵜 善通(本学教授・本研究所研究員)

タイトル:「近江~屋根のかたち-檜皮葺-」

講師の河村直良さん

小嵜善通 研究員(本学教授)

専門的な話がはずむ対談

日時:2013年11月16日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

講師:寺島 典人氏 (大津市歴史博物館学芸員)

タイトル:「快慶とその弟子行快-仏師の癖と分業-」

寺島典人氏

成安造形大学附属近江学研究所では、開学20周年記念事業「2013秋の芸術月間SEIAN ARTS ATTENTION VOL.5「Sites-ふうこうのありか-」」にて、「仰木ふるさとカルタ原画展-在りし日の里山のくらし」を開催いたします。

琵琶湖をのぞむ豊かな里山に囲まれた千年以上の歴史を持つ農村集落「大津市仰木」。

本展は、その仰木にて、二年間にわたり聞き取り調査を行い制作した「仰木ふるさとカルタ」原画48枚と、関連する民具や野良着などを展示します。

【会期】※台風のため会期開始日が変更になりました

変更後…2013年10月29日(火)~12月1日(日)12:00-18:00 入場無料

11月10日(日)は作家・研究スタッフが在廊します。

※休館日11月11日(月)~15日(金)

【会場】

成安造形大学【キャンパスが美術館】G棟103(ライトギャラリー横)

仰木ふるさとカルタの取り組みについて詳しくはこちらから

成安造形大学【キャンパスが美術館】

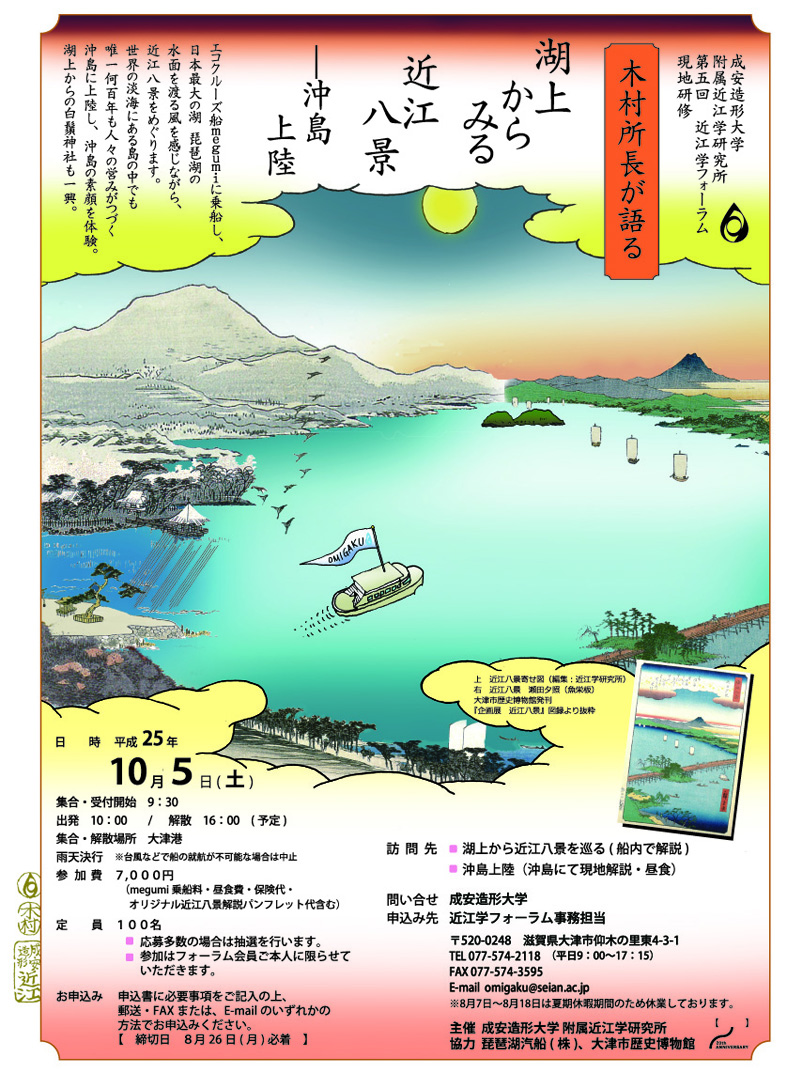

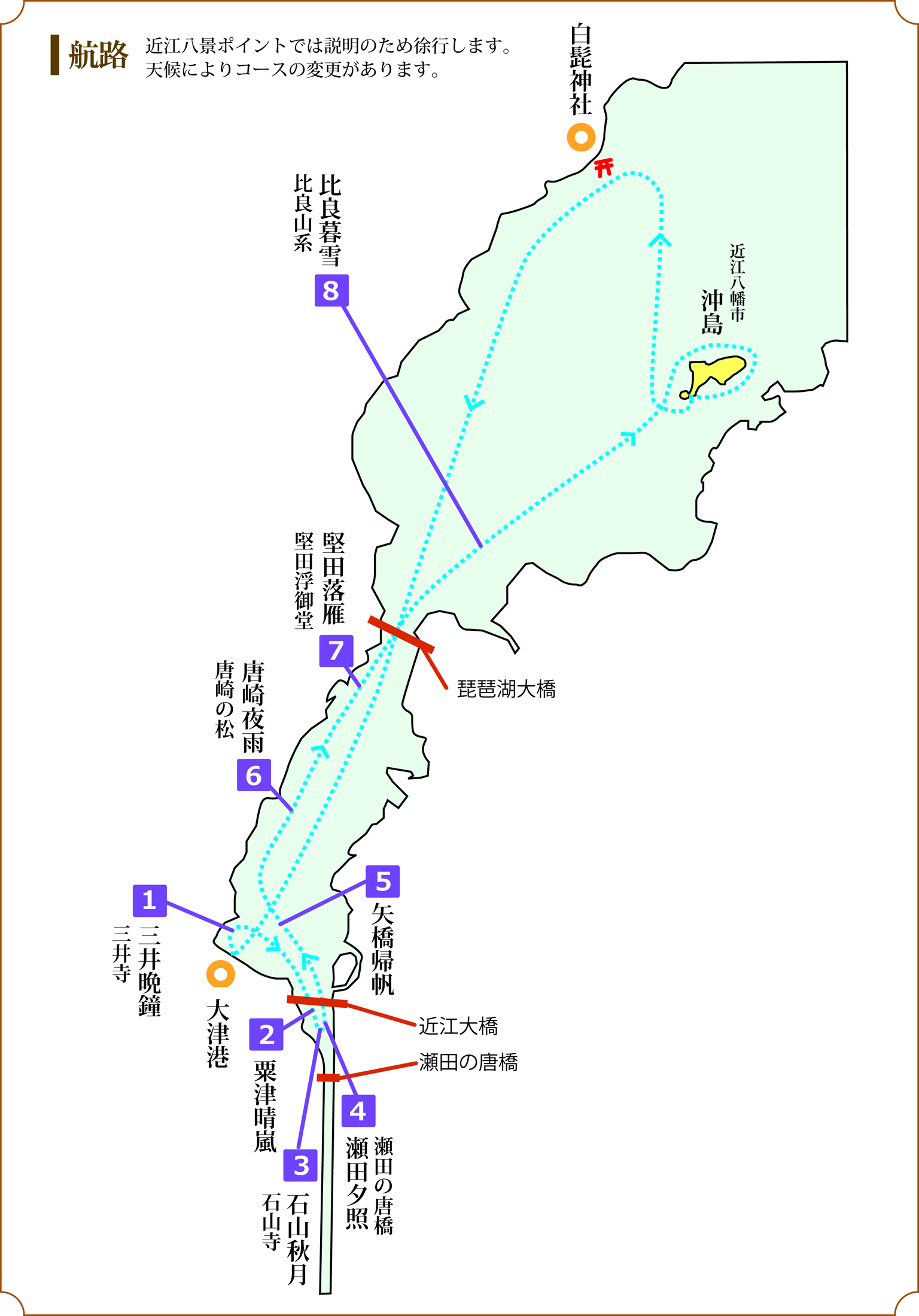

10月5日(土)、第5回目となる近江学フォーラム現地研修が行なわれました。

今年のテーマは、「琵琶湖から見る近江八景」と「沖島散策」です。

近江八景については、近衛信尹(1565〜1614)が膳所城からの眺望を和歌で詠み、その風景を八つにまとめたものが「近江八景」であったと証明される資料が昨年9月に研究者によって明らかにされたことを受け、研究所では湖上からその風景を新たに再確認しようとこの企画が立ち上がりました。

そして、沖島については、今年の6月に沖島が湖に浮かぶ島としては初めて「離島」の認定を受けたということで、沖島の歴史や現在のくらしを学ぶため、八景巡りに加えて島を訪問する計画が追加されました。

この日の降水確率が70%と発表されていたにも関わらず、なんとか雨も降らず、時折日差しもさすという天候に恵まれ、76名の参加者を乗せて琵琶湖汽船のエコクルーズ船「megumi」は予定通り10時に大津港を出港しました。

近江八景を解説する木村至宏所長

加藤賢治研究員

船上から見えた「堅田・浮御堂」

沖島西側のさんばし

沖島 西福寺

奥津島神社から (撮影20130827)

沖島 漁業会館

森田正行 沖島漁業協同組合長

湖魚づくしの絶品のお手製お弁当

船上からみる「白髭神社」