おうみブログ

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

八王寺山の家・自力建設プロジェクト ワークショップ開催!1日目

2013年8月17日(土)、18日(日)の2日間、昨年度から建材素材集めや上棟式などに取り組んできた大津市仰木地区の「仰木自然文化庭園構想 八王寺組」が主催する、拠点となる小屋の建設ワークショップに参画しました。

この活動は、近江学研究所が、研究活動「八王寺山の家”地域拠点”自力建設プロジェクト」の一環として、地元仰木との活動を永江弘之研究員(イラストレーション領域准教授)をはじめ研究員を中心に、授業化をして、学生も一緒に研究活動をするものです。

<2日間の作業>

小屋の内装にストローベイルの壁面を作ります。

1日目は、ストローベイルという稲藁を圧縮したブロックを積み上げ、

2日目は、ベイルの上から土を塗り、土壁を作るという作業を行いました。

ワークショップの指導には、特別講師として2名お招きしました。

アメリカ人のカイル・ホルツヒューターさん。

日本大学にて環境建築を研究しながら、自ら左官業を極める活動をおこなっている方で、これまでもストローベイルハウスのワークショップを数多く手掛けています。

そして、この昨年まで本研究所の研究員・本学教授であった建築家の大岩剛一先生。

今年度からは客員研究員として、この研究に携わっておられます。

日本でストローベイルハウスの設計をされて、自然素材の自ら作る建築の在り方をワークショップを通して普及していく活動をされています。

左:大岩剛一先生 右:カイル・ホルツヒューターさん

カイル・ホルツヒューターさんについては>>>こちらから

大岩剛一先生のストローベイルハウス活動については>>>こちらから

<1日目の作業の様子>

午前中は、八王寺組メンバーと上仰木農業組合の皆さんと、成安造形大学スタッフ、学生、そして講師の先生方のみで、

午後に行う一般公開ワークショップの準備を進めました。

まずは、小屋にストローベイルを運び込みます。

小屋のベイルを積む壁面には、ベンチにする箇所に木枠がとりつけられています。

土に混ぜるワラを「押し切り」という道具をつかって5cmに切っていきます。

学生たちは以前も使用したことがあるので、手馴れています。

カイルさんの指導で、土が付きやすいように、木枠などにシュロ縄や麻縄を巻きつけていきます。

お昼のお弁当は、仰木の上坂さんお手製。とても美味しかった。

午後からは一般参加の方も一緒に作業を進めていきます。

参加者は八王寺組の棚田ボランティアやオーナーなどに参加されている常連の方や、ストローベイルハウスについて関心をもっている方が埼玉や広島など遠方からも駆けつけられていました。

まず、八王寺組会長の上坂雅彦さんからご挨拶。

はじめにカイルさんから作業工程について説明があり、各人に仕事を振り分けていきます。

皆、グループになりながら作業を進めていきます。

ベイルを積み始めました。2段目からは竹串を打ち込んでベイルを固定していきます。

通常の大きさのベイルでは狭い場所に合わせて、「カスタムベイル」を作ります。

午前中にカイルさんから指導を受けた学生が指導者となっています。頼もしい姿です。

どんどん高くベイルが積みあがってきました。

順調にベイル積みが進んだので、次の行程「下塗り」作業へ。

粘土質の強い土(藁を少なめに混ぜる)を、ベイルに薄く塗りつけていきます。

2日目に塗る土との接着剤代わりになるもの。

今日の作業はここまで。

夕方からは、八王寺組が交流会としてバーベキューを開催してくれました。

暑い中、熱中症にもならず一日が終わりました。明日もがんばるぞ、乾杯!

交流会では、大岩先生が設計し、カイルさんが壁を手掛けたという神奈川県にあるお寺ができるまでのドキュメンタリーDVDが上映されました。今回と同じように多くの人が集って、「場所」を作り出していました。

最後に上坂会長から、

「これは現代版の「結」だと思う。たくさんの人の気持ちがつながる場所にしていきたい」との言葉に、

とても胸があつくなる気持ちになりました。

<2日目につづく>

仰木ふれあい夏祭りにて「仰木ふるさとカルタ」をお披露目!

2013年8月3日(土)大津市仰木(おおぎ)地区の大津市太鼓会館にて開催された「仰木ふれあい夏祭り」に、

「仰木ふるさとカルタ制作」に取り組んだ永江弘之(ながえひろゆき)研究員と学生スタッフが参加しました。

午前中は大学にてカルタ会の準備を行いました。

カルタ会の1位になった人へプレゼントする「特製カルタメダル」

大津市太鼓会館

15時頃、会場である太鼓会館へ向かい、会場内にブースをつくり、

仰木ふるさとカルタのお披露目と、カルタ大会を3回開催しました。

白熱する子供たち

カルタ会では、カルタ制作にご協力くださった仰木学区老人クラブ連合会長の堀井さんに

カルタに描かれた仰木のくらしについて解説いただきました。

最後のカルタ会は、仰木っ子チーム対成安チームで対戦。

おじいさんおばあさんと子供たちが大学生と一緒になってカルタを通しながら、

地元の暮らしにある知恵や技術、思い出を共有する大事な時間となりました。

津田睦美研究員が岐阜にて講演を行いました。

本研究所の津田睦美研究員(写真家・本学教授)が、

過日7月7日(日)、岐阜県ホテルパークにて、

岐阜日仏友好協会・岐阜県国際交流センター主催の講演会

「岐阜出身移民の手記で辿る−仏領ニューカレドニアの日本人移民史」と題して講演を行いました。

津田研究員は、長年ニューカレドニアの日本人移民について研究・制作活動を行なっています。

今回の講演は、1900年に岐阜からニューカレドニアに渡った名和喜一郎さんが残した手記をとおして、移民史を紹介するものでした。また、講演では本学の卒業生で、[rimacona] として活躍する歌手柳本奈都子さんが講演内容を受けて制作したオリジナル曲も披露されました。

詳しくは,

津田睦美研究委ホームページより>>こちらから

[rimacona]柳本奈都子さんについては>>>こちらから

===津田睦美講演会===

「岐阜出身移民の手記で辿る−仏領ニューカレドニアの日本人移民史」

7月7日(日)14:00-15:30(開場13:45)

会場:ホテルパーク(入場無料、要予約)

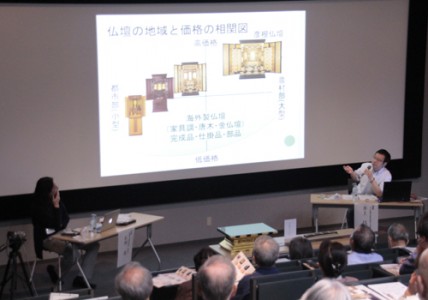

連続講座第2回「受け継ぐかたち①-彦根仏壇・株式会社井上-」開催

日時:2013年7月20日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

講師:井上 昌一氏 (井上仏壇店 株式会社井上代表取締役)

対談:石川 亮(本研究所研究員)

タイトル:「近江~受け継ぐかたち①-彦根仏壇・株式会社井上-」

7月20日(土)、連続公開講座「近江のかたちを明日につなぐ」シリーズの2回目を開催しました。

今回は「受け継ぐかたち」というテーマで、伝統の技術を用いて新しいものづくりに挑戦している彦根仏壇・株式会社井上の代表取締役、井上昌一さんをお招きし、その取り組みについて詳しく語っていただきました。

株式会社井上の井上昌一さん

美術作家としても活躍する石川亮研究員

このシリーズは、近江学研究所研究員がコーディネイトするかたちで行なわれており、今回は美術作家として活躍している石川亮研究員がものづくりの視点で話を引き出しながら進めました。

はじめは、井上さんが、彦根藩の武具をつくる職人から出発したという彦根仏壇の歴史から、彦根仏壇の特徴である金仏壇の制作行程、七職といわれる、木地師や塗師、錺金具(かざりかなぐ)師などの職人の役割などスライドや映像を交えて解説されました。

対談形式で講演は進められました。

漆の塗りについて説明する井上さんと石川研究員

その後、後継者不足や景気の後退、仏壇離れ等の現状を解決するため、新しい祈りのかたちを本学の学生や若手デザイナー等と新製品を開発する取り組みが紹介されました。新時代の仏壇や、仏様の手のかたちをあしらった持ち運び可能な祈りの対象となるグッズの提案など、斬新なアイディアが、実際に商品化された現物を前に話されました。続いて、仏壇を制作する木地師と塗師の技術を使い、カラーの漆がほどこされたおしゃれなデザインの食器や菓子箱、トレイなどの製品も紹介されました。

柒+(ナナプラス) 成安造形大学も参加した、コラボレーションから生まれた新しい仏壇

柒+(ナナプラス) 持ち運びができる、御仏の手をイメージした祈るかたちの提案

現在、井上さんは、漆塗りの良さや新しいライフスタイルにつながる製品を海外に紹介し、観光客を誘致する取り組みに繋げるなど様々な活動を続けておられます。しかし、このような活動によってつくられる製品は非常に高価であり、安定した販売につながっていないという現状も話されました。

石川研究員はまとめとして、多少高価な食器であっても、大量生産大量消費から脱却し、その漆塗りや手作りの価値をしっかり認識する消費者を増やさなければならないし、そのために大学としてもそのような新しい価値観を学生に教えて行かなければならないと改めて感じたと感想を述べられました。

報告:近江学研究所研究員 加藤賢治

彦根仏壇の新たなブランドとして取り組む「chanto」について説明する講師たち

伝統を新しい感性で継承しようとする話に皆さん熱心に耳を傾けておられました。

井上仏壇について>>こちらから

「柒+(ナナプラス)」についてフェイスブック>>こちらから

「柒+(ナナプラス)」滋賀県立大学・成安造形大学の学生デザインの仏具公開、IFFTに展示へ の新聞記事(しが彦根新聞)>>こちらから

新ブランド「chanto」 について>>こちらから

近江里山フィールドワーク第1回目のFWを行ないました!

集合場所で挨拶する学生たち。これから踏査スタート!

プロジェクト演習A1「近江・里山フィールドワーク」、 監修今森光彦先生(写真家・本学客員教授)、

特別講師佐藤悦子先生の授業が7月7日(日)に行なわれました。

一昨年まで取り組んでいた今森光彦氏の授業「雑木林再生プロジェクト」と、

「仰木森林学入門/仰木森林保全ボランティア」の2つの授業が合わさった形で、

1年を通した授業としています。過日、5月17日(金)にガイダンス&レクチャーが行われ、

この日は実際に山に入ってのフィールドワークが行なわれました。

途中休憩。佐藤講師が雑木林と人工林の違いを説明

頂上付近の絶景ポイントで森林組合の方々と記念撮影。

この日の目的は、上仰木・辻ヶ下森林組合が管理する杉・檜の人工林に入り、

上仰木と辻ヶ下、2ヶ村が保有する森林を踏査することです。

踏査とは森林の境界線を確認することと、異常がないかを調べることです。

学生たちは実際に森林に入り、組合員や佐藤特別講師から人工林の特徴を学びました。

急な山道を行く

昼食後、30分程度レクチャー。人工林のの歴史と山を守る地元森林組合の方々の活動を学びました

山頂付近の目的地でお昼ご飯。美しい琵琶湖を眺めながらお弁当をいただきました

学生たちは、途中急斜面の登りや、急な降りに閉口しながらも琵琶湖が一望できる

絶景ポイントではその美しさに疲れを忘れていたようです。

昼食後のミーティングでは、自己紹介や人工林の歴史や保全活動の重要性を学びました。

急な斜面を下山。仰木の奥宮である滝壺神社にお参り。白鳳時代に遡る仰木の出発点を確認しました

仰木の水源で涼をとる学生たち

最後に反省会。学生たちは「来てよかった。勉強になりました」など、それぞれ感想を述べました

最後に学生たちは、森林組合の役員の方々を前に、

「普段は山を遠くから見ているだけですが、初めて山に入ってみて色々な発見がありました」

「森林を保全することは大変難しく、多くの人々の努力が必要なのだと理解できました」

「初めてこのような森林に入り、心が癒されました」

などそれぞれ感想を述べました。

次回9月は、間伐作業の体験、10月の木工作業と続きます。

その後は、今森先生が管理されている雑木林に入って生物多様性について学びます。

今後も楽しみです。

報告:近江学研究所研究員 加藤賢治

川嶋將生氏:近江学フォーラム会員限定講座第2回開講

日時:2013年7月13日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

講師:川嶋 將生氏 (立命館大学教授)

タイトル:「中世近江の文化環境」

今年度2回目となるフォーラム会員限定講座を立命館大学教授の川嶋將生先生を迎えて開催しました。

講座のタイトルは「中世近江の文化環境」。近江の国は歴史上惣村が非常に発達していたこともあり、惣村文書が多く今に伝えられています。川嶋先生は具体的に菅浦文書や大嶋神社奥津嶋神社文書、今堀日吉神社文書などの記述から、芸能の発達について推考された興味深いお話をいただきました。

特に中世の近江に発展した「近江猿楽六座」や芸能を深く愛した武将である近江源氏「佐々木(京極)導誉」、そして「多賀大社の勧進猿楽や舞々等の芸能」について解説されました。

中世の近江は、「一国の米の取れ高が77万石という全国的に見ても最も豊かな土地であった」こと、「比叡山を背景とした天台旧仏教と新興の浄土系宗派が発展した」こと、そして「京都の東の玄関口として琵琶湖という運河とそれを囲む街道が発展し、交通の要衝であったこと」という3つの重要な要素が、芸能文化の発展の基盤をつくったとまとめられました。

最後に、このように芸能文化を育んだ近江であるが、例えば猿楽や田楽といった民俗芸能の基本的なものが現存せず、その理由も判明していないという大きな課題を残しているとの指摘もされました。

今回の講義で、近江が持つ豊かな水源に恵まれ、全国有数の米どころであり、街道が発達し、交通の要衝であるという特徴が、民俗芸能の発展においても欠かせない条件であったということが解り、「近江学」という学問にまた一つ新たな頁(ページ)が追加されました。