近江学フォーラムニュース

近江学フォーラム会員限定講座「江戸の里山を歩く」開講しました。

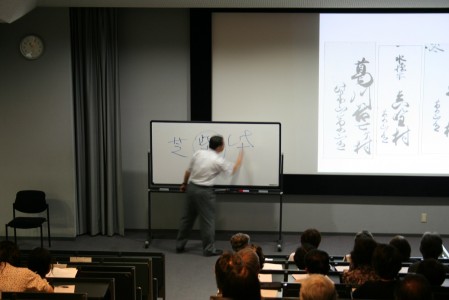

講座名:「江戸の里山を歩く」

日 時:平成23年9月17日(土) 10:40~12:00

場 所:成安造形大学 聚英ホール

講 師:水本邦彦氏(長浜バイオ大学 教授)

近世江戸時代の農村の風景はいかなるものであったのか。浮世絵に見る山の風景は現代のように木々が茂っている山が少なく、土砂山や草山が描かれている。近世農村生活に関する最新の研究成果を京都府立大学名誉教授、長浜バイオ大学教授で本学附属近江学研究所学外研究員である水本邦彦先生に報告いただきました。

近世農業史や生活史の中に、「草肥(くさごえ)」や「刈敷(かりしき)」という草や小木を利用して農地に栄養を与える農法が見え、当時は草や小木を得るための草山や柴山が農村に必要とされていたことがわかる。また、別の文献からはその草山を巡って争いごとが頻繁に起こった記録も残っている。など、浮世絵の風景にあるように今とは違った風景が江戸時代にあったと述べられました。

今まで、仰木の棚田や鎮守の森の風景を見ながら江戸時代の風景を追体験してきましたが、水本先生の講演でその考え方を改めなければならないと知らされました。また、江戸時代にも人口が増える時期があり、多くの木々が伐採されると洪水や土砂災害が発生し、人々を苦しめたという史実も読み取れました。

その規模の大小は別として、いつの時代も人々は自然を改造し、そのしっぺ返しを受けてきたことも今回の報告で改めて知ることができました。

報告:近江学研究所研究員 加藤賢治