おうみブログ

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

プロジェクト科目「仰木学入門」の3回目の授業が行われました。

残念ながらの雨の中でしたが、授業の登録者12名が参加して、「平尾 里山・棚田守り人の会」が主催する棚田での田植えを行いました。

田植えは有名な仰木の馬蹄形の棚田がある場所で行われ、後ろに比叡山を見ながらという絶好のロケーションでした。今日はあいにくの雨でしたが、山肌に雲が立ち込め水墨画のような神秘的な風景も見られました。

学生たちは長靴も用意していましたが、気づけばみんな素足で田んぼに入ってました。始めは「きもちわるい~」と悲鳴をあげていましたが、10分ほどで慣れたようで、成安造形大学担当の田は午前中に終了。他の市民参加者の田をお手伝いしていました。

ほとんどの学生が田植えは初めてでしたが、土のにおいや棚田の造形美も体感し、棚田を守っていくというこの活動に参加して、いろいろな感想をもったようです。

次回の稲刈りが楽しみです。すくすく育ってくれますように・・・。

報告者:近江学研究所研究員 加藤賢治

講座名 「比叡山三塔諸堂の成立と発展」

日時 平成21年5月16日(土)10:40~12:00

場所 成安造形大学 本部棟三階ホール

講師 武 覚超 氏 (比叡山延暦寺執行/叡山学院教授)

武覚超先生を講師としてお迎えし、近江学フォーラム会員限定講座「比叡山三塔諸堂の成立」を開講いたしました。今回が近江学フォーラム会員限定講座の第一回目です。

近江学フォーラム会員のみなさんに多数参加をいただきました。

武先生より比叡山の仏教が、どのように成立し発展きたのかをわかりやすく解説していただきました。日本の仏教の基礎を知る上で非常に意義深い講座でした。

今後の近江学フォーラム会員限定講座の日程は詳しくはこちらをご覧ください。

「市川信也 写真展」が、5月8日(金)から22日(金)まで成安造形大学ギャラリーアートサイトにて開催中です。

市川氏は、滋賀県の病院に勤めながら写真を撮り続けておられる、京都在住の作家です。今回の展覧会は、琵琶湖をテーマにしたモノクロ作品35点によるもので、04年からとり続けている作品を一堂に見ていただきます。撮影は毎年冬から春先にかけて、湖北を中心におこなわれています。「厳しいこの季節こそ、本来の神秘的な琵琶湖が見えてくると」作者の市川氏が語っておられます。ぜひご高覧ください。

詳しくはこちらをご覧ください

text:辻 喜代治(企画/近江学研究所研究員)

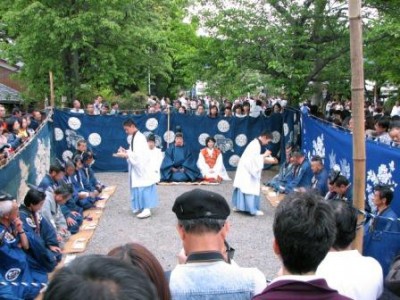

5月3日(日)好天の中、午後1時40分JRおごと温泉駅に集合。プロジェクト科目仰木学入門の第2回目の授業として泥田祭りを見学しました。

参加者は仰木学入門の受講生を加え、飛び入りの学生、研究生も含めて学生が19名、そしてこの授業の担当者であるデザイン科小林はくどう教授、同じくデザイン科永江弘之准教授、蔭山歩特別講師と私の4名が引率しました。

バスで新興住宅街仰木の里の外れまで行き、そこから徒歩で山手にある旧仰木の村落に向かいました。30分ほど歩いた後、現地に到着。まず学生たちはなぜこの祭りが行われるようになったか、また、仰木地区の4つの部落が関るこの祭りの意義は何かなどのレクチャーを聞き、このフィールドワークの方法とタイムスケジュールを理解しました。

そして祭り本番。1000年を超える歴史を持つ小椋神社の古式祭典である泥田祭り。この祭りは規模が大きく華やかな祭りではありませんが、村人による村人のための大切に守られてきた祭礼です。学生たちはその祭りを十分観察し、ものづくりに活かせるような何かを感じてくれたと思います。祭りは神輿が神社に還御する午後8時までつづき、さすがに疲れた様子もありましたが学生たちは満足そうに帰途に着きました。

報告者:近江学研究所研究員 加藤賢治

仰木村落バックに野仏の解説を受ける受講者

御所の山で祭りの伝承を聞く受講者

大宮を先頭に村落を巡る神輿

芝座敷の神事

馬止めの神事

今日の泥田祭り(仰木祭り)の前夜祭が、祭りの主役である馬を担当する馬番のお宅で(今年の取締役)行われました。

泥田祭りは成安造形大学が位置する仰木地区に伝わる古式祭礼です。

宴は祭りに参加される方々に当日ふるまいができないため、前夜におもてなしをするというかたちで行われます。宴では「たのみ酒」と呼ばれるたくさんのお酒が振舞われ、当日祭りを運営する大勢の担当者がにぎやかに時を過ごされました。祭礼の成功を祈念する意味もあるということです。

宴が楽しく終焉を迎えたあと、深夜の小椋神社に立ち寄りました。今日登場する神輿5基が静かに神社の拝殿に並べられていました。そこには、神輿を見守る当番の方々がおられました。一晩中そこでお守りをされるとのことでした。

神秘的な瞬間でした。今日のお祭りが楽しみです。

報告者:近江学研究所研究員 加藤賢治

祭りを待つ神輿

仰木学入門始まる!

近江学研究所が関わって開講されるプロジェクト科目「仰木学入門」が昨年に引き続き4月18日から始まりました。

成安造形大学が位置する仰木の集落をフィールドワークし、地域の人たちと交流しながら、田植えや稲刈も体験します。

18日は午前中平尾の自治会館で棚田オーナーの説明会に出席し、田植えの準備をし、午後は小椋神社を中心に神様と生活する神秘的な村落をフィールドワークしました。

ものづくりを専門とする学生さんたちにこの授業は大切な経験を提供します。村の古式祭礼を体感しながら見えない大切なものが発見できるかな・・・?

報告:近江学研究所 研究員 加藤賢治

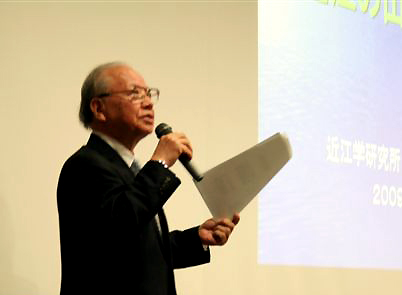

講座名 「近江の山の文化史」

日時 平成21年4月18日(土)10:40~12:00

場所 成安造形大学 本部棟三階ホール

講師 木村 至宏(成安造形大学附属近江学研究所所長)

本日、附属近江学研究所主催の平成21年度公開講座第1回目を開催しました。

近江の美しい山々が、自然環境だけでなく、近江の歴史と文化の形成に大きな影響をおよぼしてきたこと、その諸相について、多くのスライドをまじえての講座になりました。

会場は多くの参加者であふれていました。参加をいただきましたみなさまありがとうございました。

次回は、第2回目の公開講座は、6月20日(土)の開催です。定員まであと少しです。定員になりましたら申込受付を締め切りいたします。お申込をお急ぎください。

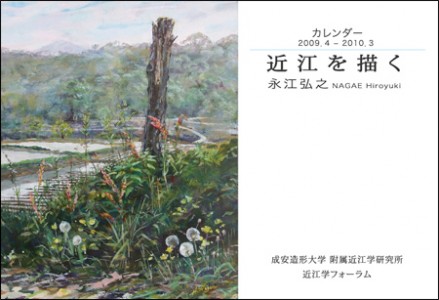

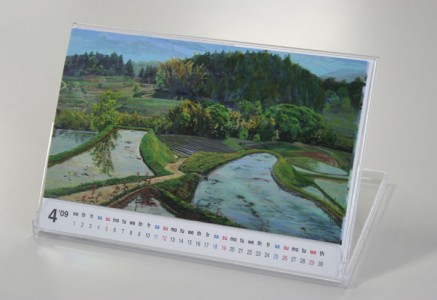

’ 近江を描く ’ は、近江学フォーラムの会員特典(無料)です。

永江弘之(成安造形大学デザイン科准教授/近江学研究所研究員)の手による、近江の風景画や、近江の風景にインスパイアーされて描いた幻視風景画など、表紙を加えて13葉の(+作品解説と画家プロフィール 計15葉)の卓上カレンダーです。

カレンダー表紙「春のみちばた(大津市仰木)」

近江学フォーラムの会員も100名を超えるみなさまにご登録いただき、4月からの始動に身が引き締まる思いです。

近江学フォーラムの会員募集(年度会員制)は随時行っております。 詳しくはこちらをご覧ください。

卓上カレンダー

10月18日、19日の両日、仰木小椋神社1150年式年祭に際し、成安造形大学附属近江学研究所が研究の一環として環境デザイン、イラストレーション、芸術文化デザインの各クラスの学生とともに「仰木の伝説」について取り組みました。

学生は「仰木の伝説」という私のレクチャーを受講し、7つの伝説の内容はもちろんですが、伝説が果たす役割やその地域にとっての重要性を学びました。その上で、環境デザインクラスは琵琶湖のヨシを素材として灯りのモニュメントを制作し、イラストレーションクラスの学生は各々が持つインスピレーションと表現力を活かして絵画を描きました。芸術文化デザインクラスの学生はその絵画をコンピュータに取り込み出力してパネル展示ができるようデザインしました。

両日ともお祭りということで、小椋神社の境内はたくさんの地域の方々で埋まり、にぎわっていました。近江学研究所の展示にも興味を持たれ、紹介した伝説をすべてご存知という方から仰木に長く暮らしていますがまったく知りませんとおっしゃる方などいろいろとご感想が聞けました。ヨシのモニュメントも夜間はライトが点灯され、境内に続く参道を神秘的に演出していました。

これらの取り組も新たな「仰木の伝説」のひとつにならないかと期待しています。また、地域学研究のひとつとしてさらに研究を深め、その成果を地域に還元していきたいと考えています。