おうみブログ

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

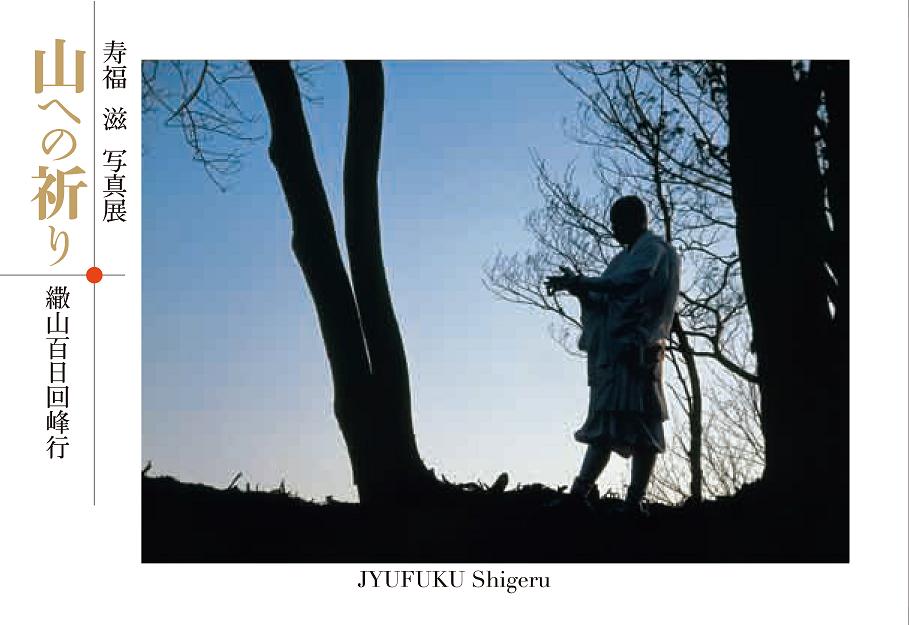

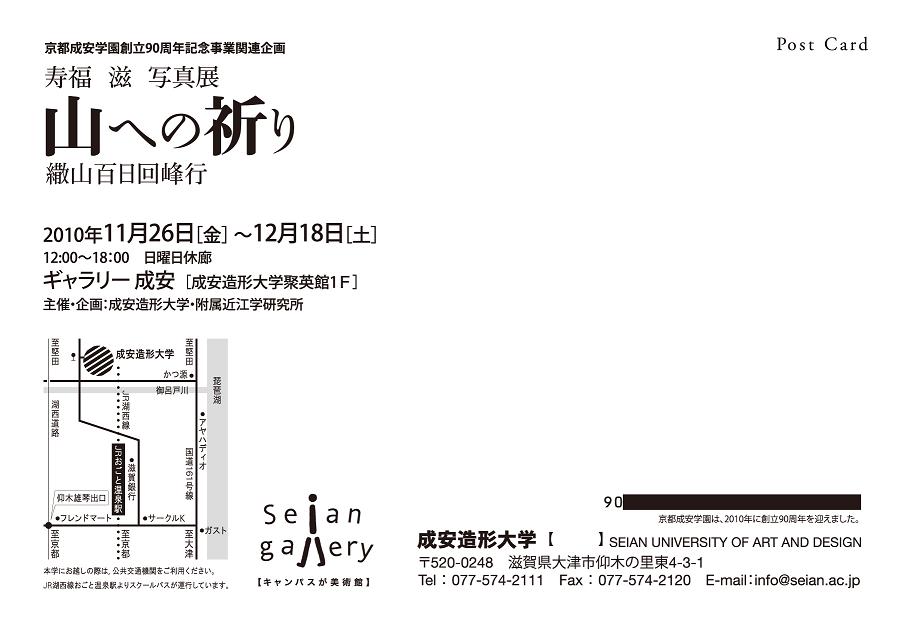

『山への祈り‐繖山百日回峰行‐』では、関西を中心に活動し、美術・文化財写真、滋賀県の風景写真を撮影している寿福滋氏の素晴らしい作品の中か ら、繖山百日回峰行を主題とした作品を集めた企画展示を行ないます。

タイトル:山への祈り -繖山百日回峰行-

会期:2010年11月26日(金)~12月18日(土)

時間:12:00~18:00

休廊:日曜日

会場:成安造形大学 ギャラリー成安

出品者:寿福滋(写真家)

主催・企画:成安造形大学・附属近江学研究所

講座名 日本画家から見た近江の風景

日 時 平成22年11月20日(土)10:40〜12:00

場 所 成安造形大学 聚英館三階 聚英ホール

講 師 大野俊明(成安造形大学教授)

江戸時代初期に成立した近江八景に代表される近江の風景を、これまで現代の日本画家がどのように表現してきたのか、数多くのスライドを用いての紹介から講座はスタートしました。池田遥邨・下保昭氏をはじめとする日本画家を取り上げられ、その作風の特徴や制作手法など、長年の知己でもある大野教授ならではの興味深いお話を聞くことができました。

続いては大野教授ご自身のこと。本学が湖西に開校されたことが近江を描くようになったきっかけとなったこと、また琵琶湖や三上山、比良山などをモチーフとする作品やスケッチをスライドを用いて紹介されました。写生を行なう場所探しの苦労や、時刻や季節によってその表情を変える風景のすばらしさなど、個々の作品制作の裏側にも触れていただきました。

現在も近江での取材は進行中とのことで、近い将来、琵琶湖十景というような形でまとめてみたいとおっしゃっておられます。果たして何処がどのように描かれるのか、今から大変楽しみです。

近江学研究所研究員 小嵜善通

講座名:古地図に探る近江 地図に探る滋賀

日 時:平成22年11月13日(土) 10:40~12:00

場 所:成安造形大学 聚英館三階 聚英ホール

講 師:松井善和(県立長浜高校校長・国際地図学会会員)

現在、県立長浜高校校長でおられる松井善和氏は、若いころから古地図を収集されてきました。そのきっかけは小学校のころお父さんから古い地図をもらい、常にそれに慣れ親しんできたことから始まります。大学では美術教育を専門とされていましたが、地理研究室にも出入りし、美術だけでなく地理の教員資格も習得されておられます。本格的に古地図のコレクションを始められたのは、教職につき収入を得だしたころからで40年近くになり、コレクションのために東京はもちろん、遠く北海道まで足を運ばれることもあるそうです。

古地図のコレクションの話から始められた講演では、いたるところで古地図に対する思い入れが聞く者に伝わってきました。会場には最も大事にされている大判の近江の古地図二点が展示され、「地図を読む」ことの実践に始まり、近江から滋賀へ時代と共に変遷する有様を丁寧に、具体的にお話しいただきました。特に廃藩置県の混乱期の話や、滋賀県の市町村合併の歴史の中での変化や失われた地名の話では、その地域の聴講者も多く非常に興味深く聞きいっておられました。地名は単にそれだけでなく、受け継がれてきた歴史や文化そして人々の生活までも関わっており、残し継がれていくことの大切さを改めて認識させられました。

近江学研究所研究員 辻喜代治

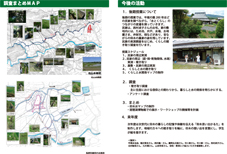

11月2日(火)~4日(木)、大津市仰木学区文化祭(主催:仰木学区文化協会)が大津市太鼓会館にて開催されました。近江学研究所では、前期(4~7月)に仰木(平尾地区)にて行なった近江学研究プロジェクト「里山〜水と暮らし」の「棚田の水系調査」成果について調査内容や、調査まとめの水系マップなどをまとめ、ポスター展示しました。文化祭では地元の子どもたちからお年寄りの方まで幅広い方が来られており、会場では、研究していることを初めて知ったよと声をかけていただいたり、棚田の水分配の難しさや、昔は子どもながらに農作業に役割があったとお話しくださるなど、反響がありました。地域に広く公開できる機会をいただくことができました。仰木学区文化協会、仰木市民センターの皆様ありがとうございました。

比叡山とふもとの文化」坂本フィールドワーク

講師:近江学研究所研究員 加藤賢治

平成22年10月30日(土)

この日は午後1時に最澄が誕生したといわれる坂本「生源寺」に集合し、大師堂をお借りして比叡山と坂本の文化の概略をレクチャー、その後坂本界隈をフィールドワークしました。

案内は加藤が担当しました。

台風の影響が心配されましたが、何とか雨に降られることなく散策ができました。

レクチャーのはじめは比叡山の思想と修行、そしてそこで研鑽を積んだ高僧の話しを中心に行い、後半は穴太積や里坊、滋賀院、慈眼堂、東照宮等のふもとの文化について解説しました。

解説の後、2時半に生源寺を出発、牛尾山、石積みを見ながら滋賀院へ向かいました。滋賀院では「忘己利他」(もうこうりた)という最澄の教えや、千年の法灯、小堀遠州作といわれる庭園、涅槃図など見学しました。その後、家康・秀忠・家光の徳川三代の側近として仕えた天海大僧正の墓所である慈眼堂、13体仏、日吉大社をめぐって4時に現地で解散しました。

「学生たちは学外でのフィールドワークということで、日本仏教の中心地でじかにその文化に触れることができ満足そうでした。これを機会により日本文化に関心を持ってくれればと期待しています。

10月16日(土)、近江学研究所主催「近江学フォーラム」会員限定の現地研修が行われました。

参加者71名、午前9時30分大津港出港、天気は快晴、琵琶湖汽船エコクルーズ船「megumi」で琵琶湖に浮かぶ四島(沖島・白石島・多景島・竹生島)をめぐりました。案内役は近江学研究所木村至宏所長。いつもの木村節も快調で四島をめぐりながら各島の解説や琵琶湖の民俗について詳しく語っていただきました。あまり上陸する機会がない多景島では、日蓮宗の「南無妙法蓮華経」という題目が彫られた題目岩を見学しました。

秋の一日、琵琶湖を満喫しました。

10月2日(土)小嵜善通近江学研究所研究員によるプロジェクトが始まりました。これは大津市歴史博物館の20周年記念企画展「大津 国宝への旅」に三井寺さんと協力して行なうもので、会期中展示できない三井寺の国宝建築物を本学の学生が受付や解説を行なうというプロジェクトです。この日は現地を訪れ、三井寺執事長 福家俊彦氏から解説を受け、特別公開に備えました。

特別公開日

10月31日(日)国宝光浄院客殿公開

11月7日(日)国宝勧学院客殿公開

11月14日(日)国宝光浄院客殿公開

11月21日(日)国宝勧学院客殿公開

いずれの日も時間は10:00~16:00

大津市歴史博物館開館20周年記念企画展「大津 国宝への旅」

平成22年10月9日(土)~11月23日(火・祝) 大津市歴史博物館にて

講座名:琵琶湖観光の過去・現在・未来

日 時:平成22年10月2日(土) 10:40~12:00

場 所:成安造形大学 聚英館三階 聚英ホール

講 師:中井保氏(株式会社 琵琶湖汽船 代表取締役社長)

前回に引き続き、少し前の歴史として、琵琶湖観光の今と昔が紹介されました。お話しいただいたのは琵琶湖汽船株式会社 代表取締役社長の中井保先生です。120年を超える歴史を誇る琵琶湖汽船株式会社の貴重な映像と写真を中心にその歴史が紹介されました。

始めは湖上交通として鉄道連絡船や運送業として活躍していた琵琶湖汽船は、明治27年(1894)から方向性を転換、湖上遊覧船を就航させ、大正3年(1914)には「竹生島めぐり」が開始、昭和5年(1930)にマキノスキー場開設に伴ってスキー船が就航するなど早くも琵琶湖観光時代に突入した。昭和57年(1982)には大型外輪船ミシガンが、平成2年(1990)には大型客船ビアンカが就航し、湖上に異空間を演出するという新しい観光のあり方が提案された。そして、平成21年(2009)にエコクルーズ船megumiが就航し、琵琶湖にとけ込み、琵琶湖をじっくりと眺めるという形式の琵琶湖観光が今まさに始まった・・・。中井先生は琵琶湖汽船の歴史を辿りながら琵琶湖観光を語られ、まとめとして滋賀県の観光のあり方を問う観光論にまで及びました。

最後に琵琶湖観光の発展のためには、生物多様性をはじめとして琵琶湖が持つ特有の観光資源の価値を再認識し、「琵琶湖ブランド」を確立して世界に発信すべきであると熱く語られました。

報告:近江学研究所研究員 加藤賢治

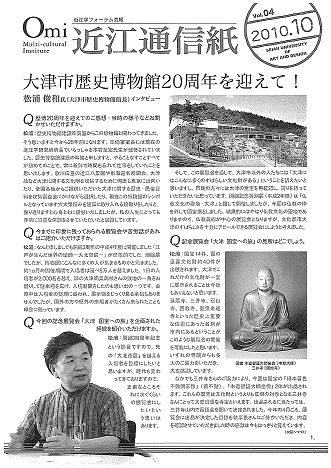

「近江通信紙」はフォーラム会員と研究所を結ぶ機関紙にあたるものです。

トップページに今年、20周年を迎えた大津市歴史博物館館長の松浦俊和氏のインタビューを掲載するなど中身もより充実しました。フォーラム会員の皆様からの身近な情報やエッセイなども掲載していきたいと思います。ご寄稿お待ちしております。

「近江通信紙」VOL.5は来年4月発行の予定です。

講座名:旧江若鉄道と湖西線

日 時:平成22年9月25日(土) 10:40~12:00

場 所:成安造形大学 聚英館三階 聚英ホール

講 師:木津勝氏(大津市歴史博物館 学芸員)

今回は大津市歴史博物館学芸員の木津勝先生に今から40年前というちょっと昔の近江の話をしていただきました。木津先生は平成18年、大津市歴史博物館の企画展「ありし日の江若鉄道-大津・湖西をむすぶ鉄路(みち)-」を企画され、この日はその企画展を回想しながら、解説いただきました。

講演では、鉄道ファンや江若鉄道株式会社のOBの方々、また周辺住民から寄せられた貴重な映像や写真がたくさん紹介され、会場全体が懐かしい雰囲気に包まれました。

話は湖西の鉄道計画に始まり、立ち消えになった鉄道計画や鉄道が敷かれるまでの住民の夢、議会での議論など湖西の鉄道に対する周辺の人々の想いが話され、その結果として誕生した江若鉄道株式会社の歴史が紹介されました。

最終的には近江今津まで開通する江若鉄道ですが、江州(滋賀)と若州(福井)を結ぶという社名にまでうたわれた夢がかなわなかったことも事実で、今も昔も大きな資本が必要となる鉄道敷設の難しさも述べられました。その夢は現在JR湖西線というかたちで実現していますが、今もなお今津と若狭方面を結ぶ鉄道の計画があることが紹介され、湖西の鉄道がまだまだ成長し発展するという夢が確認できました。

報告:近江学研究所研究員 加藤賢治