おうみブログ

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

滋賀の様々な文化情報が盛りだくさんの季刊誌『湖国と文化』。

1月1日に今年の冬号が販売されました。

特集は『自然随順』。滋賀県各地で行われている自然との関係をとらえなおす試みについて、

様々な角度から取り上げる充実した号になっています。

この号は、成安に関わる方がたくさん登場しています。

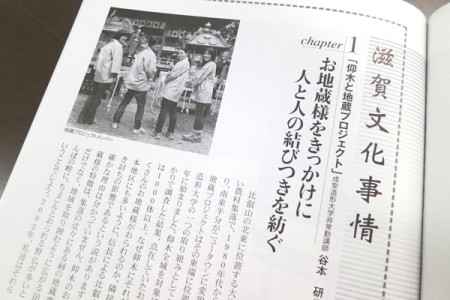

『滋賀文化事情』コーナーには、

地蔵プロジェクトがこれまでの仰木地域での活動について記事を書いています。

そして、この号からは、

近江学学研究所の石川亮研究員の新連載『近江の水をめぐる』がはじまりました。

また、

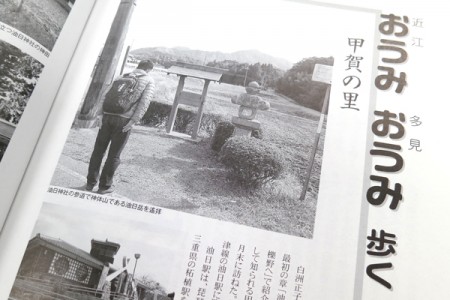

加藤研究員の連載『おうみ おうみ 歩く』では甲賀の郷「油日神社・櫟野寺・大鳥神社」を巡りっています。

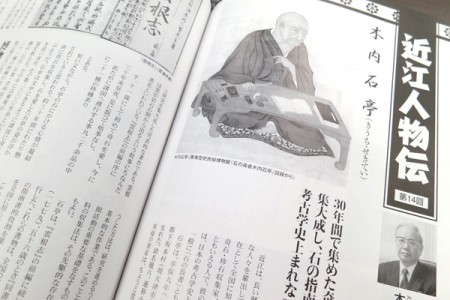

そして、木村所長の連載『近江人物伝』では、木内石亭(きうち せきてい)という、下坂本出身で、30年間集めた奇石・珍石2千余を集大成し、石の指南書を刊行したユニークな人物について紹介しています。

ぜひ、興味のある方はご一読ください!

『湖国と文化』 発行 公益財団法人 滋賀県文化振興事業団

詳しくは>>>こちらから

『湖国と文化』冬号142号 目次

=============

特集 自然随順

近江の山と花 わたしのこだわり 自然随順 三つの報告 山本 武人

<自然随順 三つの報告>

龍谷の森 谷垣 岳人

叶匠壽庵野の花観音径 丹澤 愛継

琵琶湖ホテル山野草プロジェクト 本荘 由美子

自然随順の里・大萩茗荷村を訪ねて

カラーグラビア

近江の山と花 山本 武人

郷(さと)紀行 冬 長井 泰彦

近江植物記 江南 和幸

三上山風便り 八田 正文

おわび紙と書と言葉(5) 増田 洲明

カラーグラビア(写真:山本 武人)

新連載

近江の水をめぐる(1) 全体の水・固有の水 石川 亮

連載

四季をめぐる健康食 冬編 齊田 充子・小川 久子・武田 律子

トチノキの里で考える (4)冬のトチノキ 青木 繁

いまどきの“元気なお寺”見聞 (6)西蓮寺 辻村 琴美/写真・辻村 耕司

近江人物伝 (14)木内石亭 木村 至宏

琵琶湖世界の地域デザイン (5)(最終回) 山崎 一眞

おうみ おうみ 歩く (8)甲賀の里 加藤 賢治

一等三角点の山と私 (3)蓬莱山・雪野山 佐藤 勇夫・今村 由紀子

歴史文書は語る (6)滋賀県の植林事業と山榿 県政史料室 生嶋 輝美

外国人が観る滋賀 (3)(最終回)学校訪問 編集室

シリーズ

談話室(11)鳥と共にある暮らし 日本野鳥の会滋賀会員 村尾 嘉彦

インタビュー 湖と生きる (4)千日回峰行者 光永圓道さん 聞き手・カメラ 植田 耕司

滋賀文化事情 地蔵プロジェクト 谷本 研 / 芸術の秋・文化の秋 県文化振興課・編集室

現代滋賀ブランド (10)ヨシ葺き 植田 耕司

北から南から 山田 勝彦/野口 観道/門野 昇二/熊谷 もも/赤尾 和美/長井 泰彦

ニュースの小箱 彦根のゆるキャラまつり/甲良町で「釣狐」/芭蕉の行程をたどる/三井寺で輪蔵回し/ご支援に感謝「湖国と文化」基金

バックナンバー

編集幸記 (プレゼントコーナー)

表紙/フクジュソウ(霊仙山) 撮影:山本 武人

=============

本研究所で2010年から3ケ年計画で取り組んでいる近江学研究。

本年度は、第3期目として、大津市上仰木地域にて、

棚田保全活動や地域活性化活動に取り組んでいる「八王寺組」の「拠点づくり」を

行なっています。

建築素材である「木、藁、竹、土」などを地元から採集し、

家づくりの実践を体験しながら技術を学んでいます。

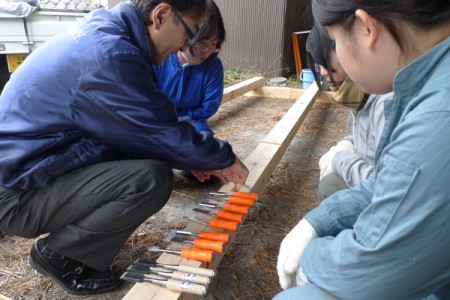

去る12月9日(日)、15日(土)の2日間、

上仰木の大工倉庫にて、建材の木材刻みを行いました。

【木材刻み】とは、

「八王寺山の家」の建材の木組みに合わせて「ほぞ穴」を彫る作業です。

専門的な大工の技術を要するため、

私たちは、仰木の大工さんが電動の角鑿機(かくのみき)で開けた穴をノミで整える、

「さらう」作業を行いました。

角鑿機(かくのみき)

ほぞ穴

作業は、墨出しされた線を2分の1だけ残し削っていきます。

ミリ単位の作業に力が入ります。

初めてノミを扱う学生ばかりで、棟梁や地八王寺組の方々に指導いただきました。

ノミの研ぎ方のレクチャーも受けます。研ぐ時の刃の角度、それを持つ姿勢が大切です。

みんな、黙々と作業を進めます。集中する時間が続きます。

棟梁の上坂輝彦さん

棟梁、姿勢が違います。

つたない私たちの作業を優しく見守ってくださっています。

出来上がった後には、棟梁のチェック。

コツコツと頑張った作業結果をみて、「ちょっとあかんな」と手直し。

コンコンっとノミをあてるだけで、面が整っていく、その手さばきに皆で見入ります。

学生たちの作業は、みんな「問題ない」「上出来!」と合格をもらいました!!

記念に、自分がさらったほぞ穴に記名をしました。

また、15日(土)には、

木材刻みと同時に、現場では八王寺組の皆さんが、基礎打ちを行っていました。

コンクリートを一輪車で運び入れ、左官屋さんが水平に整えていきます。

今年度の授業は、これで終わりです。

来月(1月20日)は、いよいよ木を組み家を立ち上げる「建前」と「棟上げ」を行います。

そして、来年度は、これまで採集した建材(藁、ススキ、土)を使って、小屋を作っていきます。

ご協力いただいた皆様、ありがとうございました!

加島貢太郎所 蔵

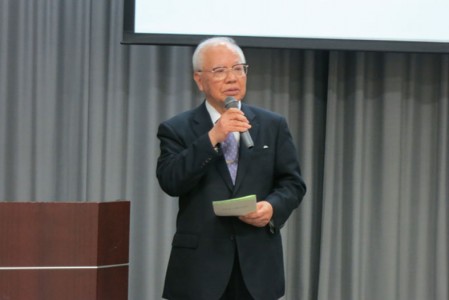

12月15日(土)、今年度最後となる近江学フォーラム会員限定講座が開講されました。

近江学研究所木村至宏所長が「石造道標に見る道の機能」と題して、今年度の最終回を締めくくられました。

木村 至宏 近江学研究所 所長

文化誌『近江学』5号が完成しました!!

特集テーマは「木と暮らし」。

木造船・丸子船・木地師・朽木盆・雑木林・鎮守の森、絵馬、雁皮紙など、

近江の木にまつわる世界を語ります。

(さらに…)

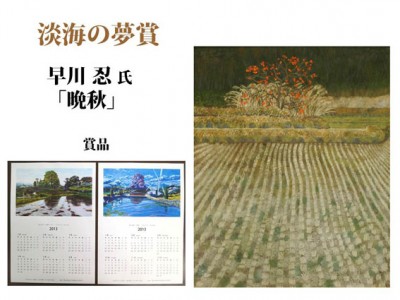

本日はその淡海の夢企画が、10周年を迎えることを記念して、

「淡海の夢 10周年のお茶会」を開催しました。

開会のごあいさつ 木村所長

イラストレーター 井上直久先生

食&夢工房の地元の柚子をつかった柚子茶でおもてなししました。

出品者の方から、嬉しいカステラのさしいれ。

ブライアン賞では、映像による作品コメントを上映

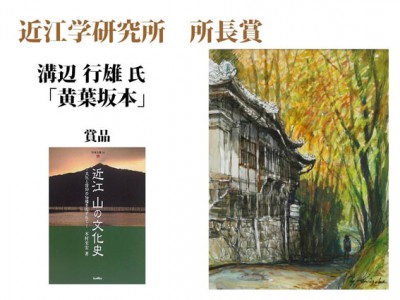

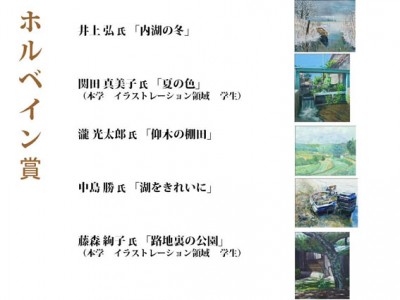

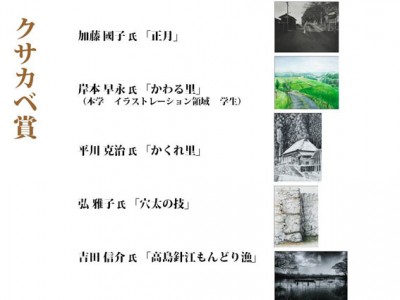

本日(12月5日)より開催しました「淡海の夢2012風景展」は、

一般の方と学生の応募作品による公募風景展です。

本年度は、52作品が出展しています。

I棟1階アートサイトにて開催 タイトルパネルが目印です

滋賀県(近江)の風景を様々な表現で描かれている力作ばかりです

本年度は写真作品も多数出展されています

展示会場前には近江学研究所の紹介コーナーも!

12月2日(日)「近江 里山フィールドワーク」の最後の授業が行われました。

この日は大変気温が低くなりましたが、時折晴れ間がのぞく天候に恵まれ、

今森光彦本学客員教授が管理する雑木林「萌木の国」で授業が行われました。

午前11時JRマキノ駅に集合、雑木林に入ると早速今森教授から、

「もともとこの辺りの雑木林はクヌギやコナラなどが中心で、燃料を生産する薪炭林として活用されており、

人間の手が丁寧に入り、多くの生物とともに共存してきた。そして現在は炭の需要が無くなり、

シイタケのホダ木をつくるための雑木林を残して、極端に少なくなってしまったが、

生物多様性を考えるとき、この雑木林が持つ力をじっくり見つめ直す必要がある」など、

雑木林の歴史や機能についての解説がありました。

熱心に解説する今森教授

雑木林の中で今森教授の解説を受ける学生

枝打ち作業

倒れたクヌギを細かく裁断する学生

コオロギとキリギリスの両方の特徴を持っているコロギスの生態を解説する今森教授

学生がコロギス発見!

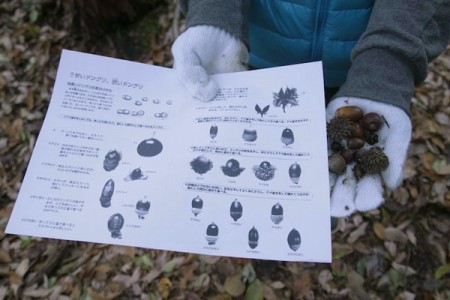

22種類あるというドングリの種類を確認

シイタケのホダ木をつくる雑木林を見学

ブライアンさん

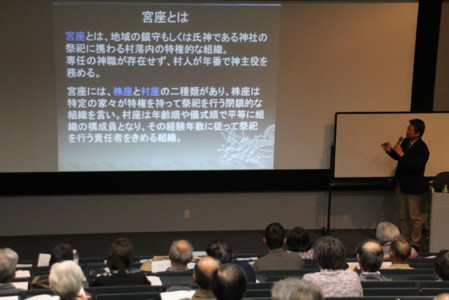

会員限定講座の四回目として、筆者である私、加藤研究員が今まで取材してきた身近な「宮座」の祭礼について話をしました。「宮座」とは昭和のはじめに肥後和男博士が宮座の宝庫と呼ばれた滋賀県を舞台に調査し、そのかたちを分類しましたが、時間がたつにつれ、そのかたちが変容してきています。

仰木と堅田という身近な集落に付いても例外ではなく、肥後氏の研究では分類できないような宮座が運営されています。

この日は、仰木祭りにおける親村(しんむら)よばれる村座組織の役割や、かつては野神講が行っていた野神祭りの現状など、二つの宮座の祭礼の変化を詳しく紹介しながら、祭礼の現状を報告しました。

日時:2012年11月17日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

講師:加藤 賢治氏 (附属近江学研究所 研究員)