おうみブログ

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

フィールドワーク

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

フィールドワーク

針江川河口では、もんどりなどでのその日のおかずになる魚とり「おかずとり」が行われています。

針江生水の郷委員会のみなさんと今森先生が運営されています

カバタを覗きこむ。

アユの天ぷらをお手伝い

アユの天ぷら

ビワマスのチャンチャン焼き

今森先生からレクチャーを受けました

パンフレット表紙

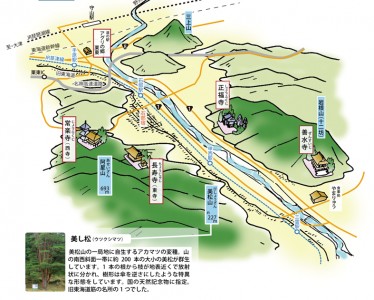

湖南の仏像を訪ねてマップ

長寿寺楼門(撮影:津田睦美研究員)

長寿寺の本堂前にて(

撮影:津田睦美研究員)

講師の木村至宏所長、進行役の加藤賢治研究員

長寿寺本堂

手水には鮮やかなダリアが。

常楽寺 本堂

常楽寺 国宝 三重塔

大広間にて昼食後のレクチャー

木村至宏所長

善水寺 本堂

広い縁を通り、堂内へ

(撮影:津田睦美研究員)

寺名の由来となった「天皇を救った湧水」を味わいました。(撮影:津田睦美研究員)

正福寺 本堂(撮影:津田睦美研究員)

正福寺 観音堂

アグリの郷 栗東

(撮影:津田睦美研究員)

枝打ち準備万端!

森林組合の方の指導で枝打ち開始

お昼御飯は仰木の棚田米をいただきました。おかわり自由!

ミーティングで1日の感想を聞きました

仰木滝壺神社前で最後に記念撮影

大津市仰木地区。比叡山山麓の尾根沿いに集住する民家群をみる。

大津市仰木 平尾地区の棚田(航空写真)

闇龗神(クラオカミノカミ)が祀られる滝壺神社。

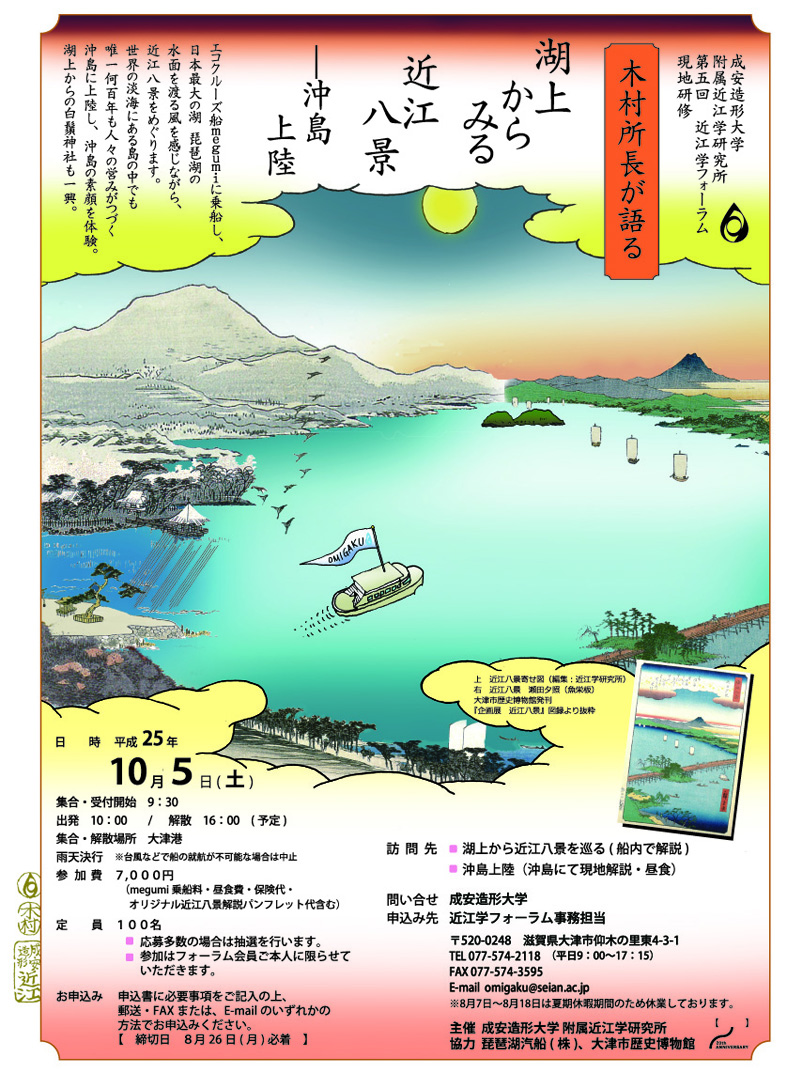

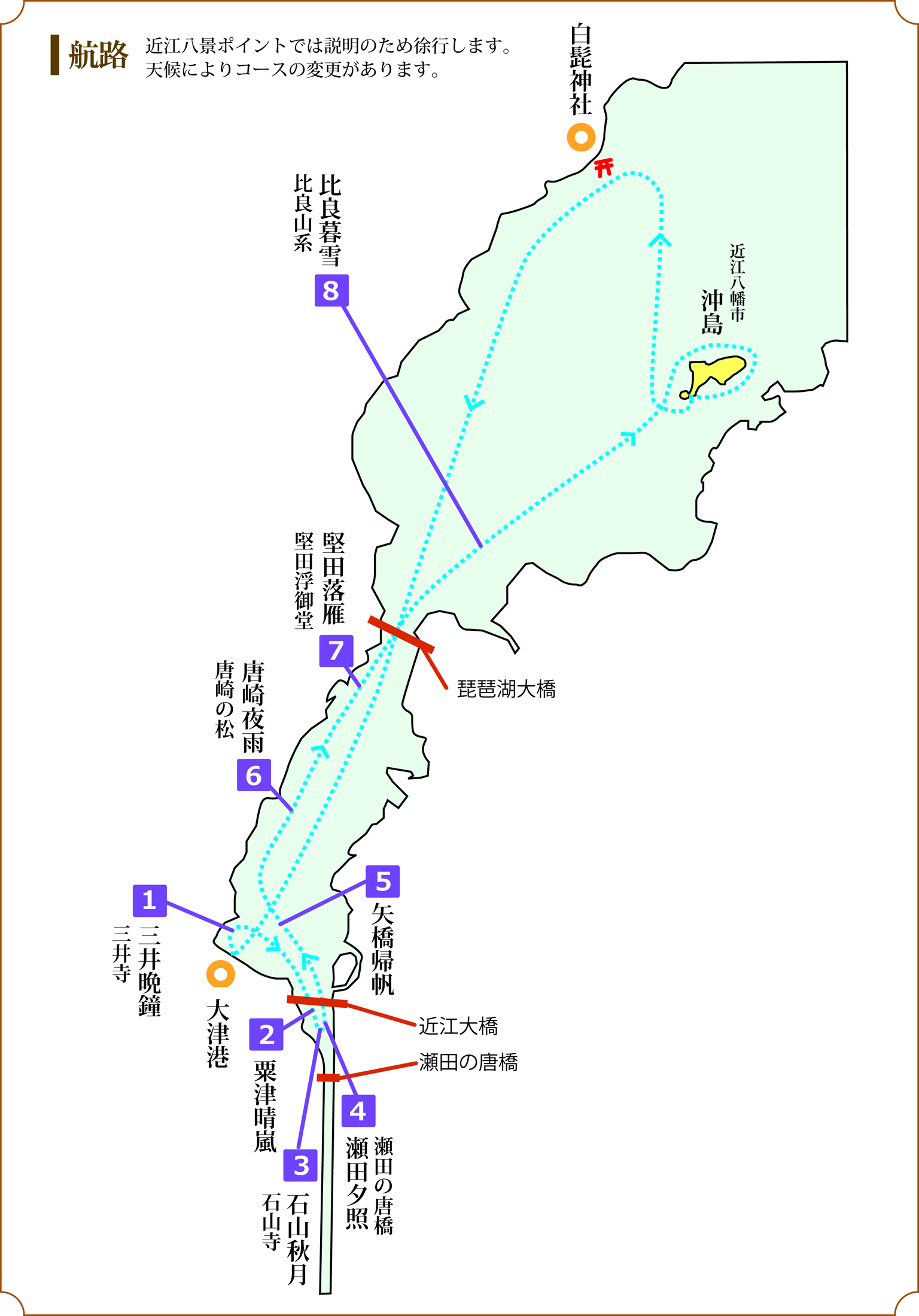

10月5日(土)、第5回目となる近江学フォーラム現地研修が行なわれました。

今年のテーマは、「琵琶湖から見る近江八景」と「沖島散策」です。

近江八景については、近衛信尹(1565〜1614)が膳所城からの眺望を和歌で詠み、その風景を八つにまとめたものが「近江八景」であったと証明される資料が昨年9月に研究者によって明らかにされたことを受け、研究所では湖上からその風景を新たに再確認しようとこの企画が立ち上がりました。

そして、沖島については、今年の6月に沖島が湖に浮かぶ島としては初めて「離島」の認定を受けたということで、沖島の歴史や現在のくらしを学ぶため、八景巡りに加えて島を訪問する計画が追加されました。

この日の降水確率が70%と発表されていたにも関わらず、なんとか雨も降らず、時折日差しもさすという天候に恵まれ、76名の参加者を乗せて琵琶湖汽船のエコクルーズ船「megumi」は予定通り10時に大津港を出港しました。

近江八景を解説する木村至宏所長

加藤賢治研究員

船上から見えた「堅田・浮御堂」

沖島西側のさんばし

沖島 西福寺

奥津島神社から (撮影20130827)

沖島 漁業会館

森田正行 沖島漁業協同組合長

湖魚づくしの絶品のお手製お弁当

船上からみる「白髭神社」

集合場所で挨拶する学生たち。これから踏査スタート!

途中休憩。佐藤講師が雑木林と人工林の違いを説明

頂上付近の絶景ポイントで森林組合の方々と記念撮影。

急な山道を行く

昼食後、30分程度レクチャー。人工林のの歴史と山を守る地元森林組合の方々の活動を学びました

山頂付近の目的地でお昼ご飯。美しい琵琶湖を眺めながらお弁当をいただきました

急な斜面を下山。仰木の奥宮である滝壺神社にお参り。白鳳時代に遡る仰木の出発点を確認しました

仰木の水源で涼をとる学生たち

最後に反省会。学生たちは「来てよかった。勉強になりました」など、それぞれ感想を述べました

6月22日(土)に淡海の夢2013「坂本・石垣と里坊の町写生会」を開催しました。

今回も、31名の一般の参加者に、 本学イラストレーション領域の学生さんたちも参加し賑やかな写生会となりました。

天候は台風の影響で前日までは雨が降っており、開催が心配されましたが、晴れ男の永江弘之先生のパワーで、朝の曇天もお昼から晴れて来ました。

坂本は、歴史的な社寺・里坊や石垣に彩られた、町なみが魅力的です。

参加者の皆さんは思い思いの場所で熱心に写生をされていました。

永江先生も様々な場所にいる参加者の方を見かけては、指導を行われていました。

今回は、講師として画家の北村美佳先生にもご参加いただきました。

永江先生・北村先生の分かりやすく丁寧な講評を参加者のみなさんは真剣に受けておられ、質疑応答もかわされました。

田植えを終えた仰木地区平尾の馬蹄形の棚田

朝のレクレーション

棚田の縁にはイノシシやシカからお米を防護するため柵がはりめぐされている。

風景画制作中の永江先生

制作に集中する参加者のみなさん

講評する阪東先生

一人一人の作品へ講評する永江先生

左 永江先生作品 右 井上直久先生作品

本研究所で2010年から3ケ年計画で取り組んでいる近江学研究「里山~水と暮らし」。

大津市仰木地域をフィールドに、大学教員が研究員を務め、学生と共に調査・研究を進めています。

本年度は、第3期目として、大岩剛一研究員を中心に

上仰木地域で棚田保全活動や地域活性化活動を行っている、農業組合の有志で結成した「八王寺組」が

取り組んでいる「拠点づくり」に参加しています。

建築素材である「木、藁、竹、土」などを地元から採集し、

自分たちの手で建設する「自力建設」プロジェクトに参加・協力し、

家づくりの実践を体験しながら地域の素材と技術を学び、

地域住民との交流を深めていきます。

この一年は、素材を収集するプログラムに取り組んできましたが、

1月「棟上げ作業」を行うことができました。

=============================

過日、3月23日(土)に 完成した模型を見ながら、

学生たちも一緒に、

次年度の作業行程などの打ち合わせを行いました。

主担研究員の大岩剛一研究員は、今年度で成安造形大学を退任されます。

次年度は客員研究員として、この研究活動にたずさわってもらうことになりました。

次年度は、仰木の藁でストローベイルをつくり、

ベイルの壁をおこして、土壁をぬり、有機的な内装をつくっていきます。

作業は、ワークショップ形式にすることに決定。

時期も8月頃に行うことになりました。

外壁にする焼杉板

山桜の木はこのまま活かしたいなぁと大岩先生

次年度の活動をご期待ください!

本研究所で2010年から3ケ年計画で取り組んでいる近江学研究「里山~水と暮らし」。

大津市仰木地域をフィールドに、大学教員が研究員を務め、学生と共に調査・研究を進めています。

本年度は、第3期目として、大岩剛一研究員を中心に

上仰木地域で棚田保全活動や地域活性化活動を行っている、農業組合の有志で結成した「八王寺組」が

取り組んでいる「拠点づくり」に参加しています。

建築素材である「木、藁、竹、土」などを地元から採集し、

自分たちの手で建設する「自力建設」プロジェクトに参加・協力し、

家づくりの実践を体験しながら地域の素材と技術を学び、

地域住民との交流を深めていきます。

この一年は、素材を収集するプログラムに取り組んできましたが、

いよいよ小屋が立ち上がる「棟上げ作業」を行うことができました。

=======

1月27日(日)、昨晩からの雪が心配でしたが、快晴にめぐまれました。

凍てつく寒さの中、朝9時より八王寺山で、小屋の棟上げ作業が始まりました。

この日は、八王寺組のメンバーの他、棚田ボランティアの方がた、

仰木地元の大工さんなど大勢が集まりました。

まず建材・資材を現場に運び入れます。

たくさんの建材を棟梁の指示に合わせて、テンポよく組み上げていきます。

学生が刻んだホゾ穴も、無事に組み上げられていきます。

午前中の間に「母屋」まで組み上げました。ここで、一服をします。

一服をしながら、感慨深げに小屋を見渡す棟梁。

一服が終わって、タテをみる作業です。

タテとは、建物が垂直に建っているかを、重りを使って確かめて、

調整する作業です。建物全体をロープで引っ張り整えていきます。

屋根材をとりつけるための「垂木」を張り始めます。

垂木まで張られたところで、棟上げ式が執り行われました。

「ミズキ」に御幣と麻を柱にくくり、日本酒一升とお餅を用意します。

そして、棟梁による祝詞と拍手。皆も一緒に行いました。

建物の四隅から「餅まき」を行い、棟上げ式が終了します。

皆で乾杯し、お昼ごはんです。

仰木では、昔から棟上げ式では「かしわめし」の振る舞いがきまり。

この日も、鶏肉と生姜のきいたかしわ飯のおにぎりに、

イノシシと地元野菜たっぷりのしし汁、

仰木のお餅のおぜんざいが振る舞われました。

午後は、屋根張りです。杉板と防水シートを張ります。

半分ほど張り終わると、私たちも作業を手伝わせていただけました。

作業は16時までかかりましたが、

立派な小屋ができました!

皆さま、大変お疲れ様でした。

これからは、来年の春の竣工を目指して、

一年かけてワークショップを通して進めていきます。

近江学研究所では、研究活動の一環として来年度も取り組みます。