おうみブログ

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

第三回近江学フォーラム現地研修「湖西路をゆく-高島市針江を訪ねて-」を実施しました。

3回目となる近江学フォーラム会員限定現地研修を10月15日(土)に実施しました。H21年の現地研修1回目は湖北に十一面観音を訪ね、H22年の2回目は琵琶湖に浮かぶ4島を船で巡りました。そして3回目となる今年は「湖西路をゆく」と題して高島市を訪ねて研修を行いました。

前日の大雨は峠を越え、曇空ではありましたがなんとか雨は上がり、研修日和となりました。

参加者は50名ということでバス2台に分乗し、10時10分予定通りJR北小松駅を出発。はじめの目的地鵜川四十八体石仏群を目指しました。「四十八体の石仏群は天文22年(1553)に対岸の観音寺城主六角義賢が亡き母の追慕のために建立し、現在そのうちの十三体が坂本慈眼堂に移されています。」と、ここでは木村至宏所長の解説がありました。

バスに戻り、次に「乙女が池」と「大溝城跡」を訪ねました。公園として美しく整備された乙女が池ですが、北陸や若狭に抜ける交通の要衝にあたるこの地には多くの凄惨な歴史が残っています。また、大溝城には話題の浅井三姉妹の次女「お初」が京極高次とこの地に暮らした話などがあり、木村所長や同行いただいた高島市教育委員会の山本晃子さんから説明いただきました。

予定通り11時30分に再びバスに乗車、ここからは見学先の人数制限の関係でA・B2コースに分かれてそれぞれ見学地を目指しました。

午後からの見学は、安曇川泰山寺「ソラノネ」紀伊国屋、中江藤樹書院跡、新旭町針江集落、上原酒造の4カ所です。盛りだくさんで足早になりましたが、予定通り見学できました。

ソラノネでは、針江地区の湧き水でつくられたお米を竃(かまど)で炊いたご飯をおいしくいただきました。中江藤樹書院跡では日本陽明学の祖である藤樹の思想を学びました。針江集落では3班にわかれ、地下約20メートルから湧き出る湧水を利用する施設である川端(かばた)を中心に、それぞれボランティアスタッフに案内していただきました。上原酒造では昔ながらの酒造り「天然酵母山廃仕込み」「木槽天秤搾り」の解説をいただき、伝統の技に触れることができました。

近江学研究紀要「Omi近江学」の第2号で上原酒造や川端(かばた)を取りあげており、午後からの見学はその記事を追うようなかたちで企画しました。

少し昔の暮らしの中には自然の循環があり、かばたに住む魚など人間以外の生き物と共生し、使用するエネルギーを最小限にとどめ、可能な限り再利用するなど、現代の生活に活かさなければならない知恵があらゆるところに見られました。

参加者の近江学フォーラム会員の皆さんから、本当に貴重で大切な話をたくさん聞くことができ、今の生活を見直さなければというような感想が聞けました。

報告:近江学研究所研究員加藤賢治

連続公開講座『近江~魂のかたち―木彫―』開講しました。

講座名 『近江~魂のかたち―木彫―』

日 時 平成23年10月1日(土) 10:40~12:00

場 所 成安造形大学 聚英ホール

講 師 江里康慧氏(仏師)

対 談 加藤賢治(近江学研究所研究員)

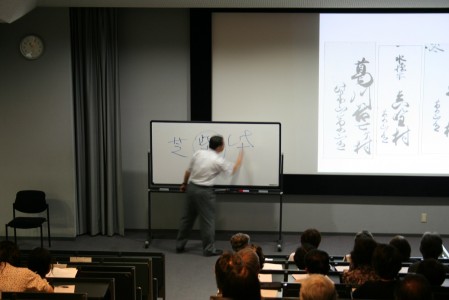

「近江のかたちを明日に繋ぐ」連続公開講座の最終章「魂のかたち」ということで、今回は京都岡崎の工房で「仏師」として活躍される江里康慧先生にご登場いただきました。初めの50分間は基調講演として江里先生が仏像彫刻の歴史と近江の関わりについて話されました。奈良時代から平安時代までの彫刻史をその時代背景とともに丁寧に解説され、その中で、混迷の奈良時代から平安時代に入って最澄が登場した。その影響の強い天台様式の仏像は、「一切衆生悉有仏性(すべてのものに仏性が宿り皆が仏になれる)」という天台の教えに基づき、仏性が宿る白木の木造仏が多くなる。ここ近江にはそのような仏様が多く伝わっているとその要旨を語られました。

その後、近江学研究所研究員の私加藤が、対談者として登壇させていただき、仏師としての江里先生にスポットを当て、仏像制作の様子をたずねました。

霊性をおびた木を選ぶことや、鑿(のみ)を入れる前に願主を迎えて鑿入式という儀式を行うこと、截金(きりがね)という技法を使い装飾することなどたくさんの貴重なお話を聞くことができました。

中々普段うかがうことのできない精神性の深い仏像制作の一場面を知ることができ、140名を超える受講者の方々も満足そうに見えました。

報告者:近江学研究所研究員 加藤賢治

2011年度近江学研究所主催公開講座(後期)受講申込受付中

2011年度後期公開講座 受講申込み受付中です。近江学研究所主催の公開講座は以下の通りです。

附属近江学研究所設立3周年記念講演

第3弾「近江の寺と城-中世の湖国に生きた人々-」

実施日時:平成23年9月24日(土)10:40~12:00

応募締切日:9月9日(金)必着

講師名:下坂守氏(奈良大学教授)

連続講座(講演・対談)「近江のかたちを明日につなぐ」

第3弾「近江~魂のかたち」

「近江~魂のかたち-木彫-」

実施日時: 平成23年10月1日(土)10:40~12:00

応募締切日:9月9日(金)必着

講師名: 江里康慧氏 (仏師)

対談:加藤賢治(本研究所研究員)

「近江~魂のかたち-絵馬-」

実施日時: 平成23年11月12日(土)10:40~12:00

応募締切日:10月28日(金)必着

講師名:吉村俊昭(本学教授)

対談:小嵜善通(本学教授・本研究所研究員)

淡海の夢2011

『淡海の夢2011-坂本・石垣と里坊の町写生会』

セ:10月22日(土) ソ:10月23日(日)

9:30~17:30※雨天中止

会場:滋賀県大津市坂本周辺

応募締切日:10月3日(月)必着

講師:永江弘之(本学教授・近江学研究所研究員)

公募展「淡海の夢2011 風景展」についてはこちらをご覧ください。

公開講座「近江の寺と城」開講しました

講座名:「近江の寺と城」

日 時:平成23年9月24日(土) 10:40~12:00

場 所:成安造形大学 聚英ホール

講 師:下坂守氏(奈良大学 教授)

中世と呼ばれる鎌倉、室町時代は強大な中央権力が弱く、寺院や町衆など様々な新興勢力の台頭など非常に複雑で捉えにくい時代である。その中世を僧侶(寺)と武士(城)の対立を中心として奈良大学文学部教授下坂守先生に語っていただきました。

下坂先生は、中世は寺院の勢力が最も強く、大きく時代の流れに影響を与えたということを前提に、「仏法(仏教勢力)」と「王法(朝廷)」のバランスによってこの時代が成立していたと多くの文献を紹介しながらこの時代の特徴を述べられました。

やがて、新興の武士団勢力が台頭してくると、武装化した寺院と武士団の対立が激化し、寺院建築物も城塞化していった。交通の要衝にあたる近江は観音寺城に代表されるように寺院要塞がたくさんあったことで知られる。そしてその最終戦争として織田信長の比叡山延暦寺の焼き討ちが行われ、中世の時代が終焉を迎えた。

下坂先生はこのような視点で中世の時代を説明され、織田信長は延暦寺の焼き討ちは単に、武士に反旗を翻したから行ったのではなく、仏教勢力と朝廷の権力(仏法と王法)を根本から覆すために行ったと中世の時代の最後をまとめられました。

報告:近江学研究所研究員 加藤賢治

近江の催し:2011年10月

大津祭

7月16日(土)~10月30日(日)

平山郁夫 文明の十字路シルクロードを辿る

佐川美術館【平山郁夫館】

6月30日(木)~12月11日(日)

特別企画「グ・ル・メなやきものたち-陶芸を楽しむ」展

滋賀県立陶芸の森

7月16日(土)~11月23日(水・祝)

第19回企画展示 『こまった!カワウ-生きものとのつきあい方-』

滋賀県立琵琶湖博物館

9月17日(土)~11月6日(日)

湖国の鳴く虫たち- 庭の小さな音楽家-

滋賀県立琵琶湖博物館

9月3日(土)~12月11日(日)

秋季特別展 神仏います近江 天台仏教への道

MIHO MUSEUM

10月8日(土)~11月23日(水)

日吉の神と祭

大津市歴史博物館

9月17日(土)~11月20日(日)

祈りの国、近江の仏像 古代から中世へ

滋賀県立近代美術館

10月8日(土)、9日(日)

大津祭

天孫神社(大津市)

10月8日(土)、9日(日)、10日(月/祝)

米原曳山まつり

湯谷神社(米原市)

10月19日(水)、20日(木)、21日(金)

びわ湖環境ビジネスメッセ

滋賀県立長浜ドーム(長浜市)

10月22日(土)~11月6日(日)

大津百町大写真展2011-マチを記録すること-

大津百町一帯(旧大津公会堂・大津百町館ほか)

近江学フォーラム会員限定講座「江戸の里山を歩く」開講しました。

講座名:「江戸の里山を歩く」

日 時:平成23年9月17日(土) 10:40~12:00

場 所:成安造形大学 聚英ホール

講 師:水本邦彦氏(長浜バイオ大学 教授)

近世江戸時代の農村の風景はいかなるものであったのか。浮世絵に見る山の風景は現代のように木々が茂っている山が少なく、土砂山や草山が描かれている。近世農村生活に関する最新の研究成果を京都府立大学名誉教授、長浜バイオ大学教授で本学附属近江学研究所学外研究員である水本邦彦先生に報告いただきました。

近世農業史や生活史の中に、「草肥(くさごえ)」や「刈敷(かりしき)」という草や小木を利用して農地に栄養を与える農法が見え、当時は草や小木を得るための草山や柴山が農村に必要とされていたことがわかる。また、別の文献からはその草山を巡って争いごとが頻繁に起こった記録も残っている。など、浮世絵の風景にあるように今とは違った風景が江戸時代にあったと述べられました。

今まで、仰木の棚田や鎮守の森の風景を見ながら江戸時代の風景を追体験してきましたが、水本先生の講演でその考え方を改めなければならないと知らされました。また、江戸時代にも人口が増える時期があり、多くの木々が伐採されると洪水や土砂災害が発生し、人々を苦しめたという史実も読み取れました。

その規模の大小は別として、いつの時代も人々は自然を改造し、そのしっぺ返しを受けてきたことも今回の報告で改めて知ることができました。

報告:近江学研究所研究員 加藤賢治