おうみブログ

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

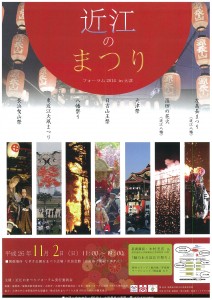

木村所長が「近江のまつりフォーラム」にて基調講演

11月2日(日)、近江の魅力ある祭りが大津に集結します!

滋賀県には、一年中多種多様なな祭りが各地域で執り行われています。五穀豊穣への祈念と感謝、自然や神への畏敬、地域の安寧などを込めて、地域それぞれの形の祭りが生まれました。

今年、その中から長浜曳山祭り、東近江大凧まつり、八幡祭り、日吉山王祭、大津祭、近江八幡・篠田の花火、左義長まつりの8つの祭りが一堂に会します。

それぞれの祭の「お囃子」「太鼓」などの音、神輿・太鼓・左義長・大凧などの造形物、松明の灯り、大花火などの火など、まつりを実際に見ること、体験することができます。

そして、本研究所の木村至宏所長が基調講演「魅力ある近江の祭り」を講演します。

近江の各地で伝統として引き継がれてきた多彩な祭りの持つ魅力について語ります。

ぜひ、貴重な機会ですので足を運んでみてください。

「近江のまつりフォーラム」チラシダウンロード>>>こちらから

====================

近江のまつりフォーラム2014 in大津

<基調講演>

木村至宏 氏(成安造形大学附属近江学研究所 所長)

「魅力ある近江の祭り」

平成26年11月2日(日)

時間 13:30~14:30

会場 大津市民会館 小ホール

滋賀県大津市島の関14-1 電話:077-525-1234

・大津駅 徒歩10分

・京阪石坂線 島ノ関駅 徒歩3分

定員 200名

申込不要・無料

※お車でのご来場は固くお断りしております。ご来場の際には、公共交通機関のご利用をお願いします。

主催:近江のまつりフォーラム実行委員会

お問合せ先:NPO法人 大津祭曳山連盟 077-525-0505

===================

近江のまつりフォーラム2014 in大津

平成26年11月2日(日)

時間 11:00~19:00

開催場所 なぎさ公園おまつり広場、大津市民会館

■野外ステージ(なぎさ公園おまつり広場)

11:00 開会式

大津祭囃子、八幡祭り大太鼓の実演、長浜曳山祭シャギリ演奏、三番叟

14:45~ 八幡祭り大太鼓、大津祭囃子およびからくり、長浜曳山祭シャギリ演奏

16:15~16:45 大津祭囃子および長浜曳山祭シャギリ 子ども体験

18:45~18:55 閉会式

■野外展示

13:00 八幡祭り大太鼓の実演

11:00~18:00 日吉山王祭の神輿、八幡祭りの大太鼓、左義長実物展示

18:00~18:45 松明のあかり

18:55~19:00 フィナーレ篠田の花火「ナイアガラの滝」点火

■屋内展示(市民会館小ホール)

13:30~14:30 市民会館小ホール 木村至宏先生 講演「魅力ある近江の祭り」

11:00~18:00 長浜曳山祭曳山模型・幕、大津祭懸想品、東近江大凧の展示

■写真及び動画展示(蔵風集合テント)

11:00~18:00 各まつりの映像および写真パネル

■ワークショップ

13:00~16:00 子ども凧つくり

随時 凧揚げ大会

■物産展

11:00~18:00 大津百町市や地元商店街による物産展他

主催:近江のまつりフォーラム実行委員会

お問合せ先:NPO法人 大津祭曳山連盟 077-525-0505

大津について>>>こちらから

近江八幡 祭り 左義長まつり・八幡まつり・篠田の花火について>>>こちらから

日吉山王祭>>>こちらから

長浜曳山祭りについて>>>こちらから

東近江大凧まつりについて>>>こちらから

近江里山フィールドワーク ツアー「森と水の旅」に参加しました。

針江川河口では、もんどりなどでのその日のおかずになる魚とり「おかずとり」が行われています。

10月4日(土)、近江里山フィールドワークの3回目の授業が行われました。この日は、写真家で成安造形大学客員教授の今森光彦先生が撮影フィールドにしている高島市針江にて、今森光彦先生が地域の方と一緒になり企画しているツアー「森と水の旅」に参加させていただきました。

ナビゲートは佐藤悦子先生。

ツアー「森と水の旅」は、今森光彦先生の撮影フィールドである滋賀県の大津市や高島市の各地を舞台に年に1度行われています。

この日は、比良山の伏流水が、各家の台所に湧きだす「カバタ」がある集落「針江」でのツアーとして、地元の「生水の郷委員会」によるカバタをみながら地元の方の解説を聞く見学ツアー、旬の食材のお昼ごはんなどの企画が行われました。

針江生水の郷委員会のみなさんと今森先生が運営されています

カバタを覗きこむ。

学生たちは、運営をしている「生水の郷委員会」のみなさんのお手伝いとして、昼食の会場づくりや、アユの天ぷらづくり、片づけなどに携わりました。

アユの天ぷらをお手伝い

アユの天ぷら

ビワマスのチャンチャン焼き

今森先生からレクチャーを受けました

今森光彦先生からの

「芸術を学ぶ人が、里山環境を体の中に取り入れる経験をすることがとても大切。芸術は、自然観から得られることが多い。生き物を触ったことがあるかないか、経験をしているかどうかで表現は雲泥の差が生まれる。この環境で、感性の栄養を取り入れてほしい。見るだけでなく、体験することに意味がある。」

という、言葉を受けて、学生たちは一気に感性のアンテナが動きだし、かばたツアー中は写真をとり、メモをとり、湧水を飲み、あちらこちらに目を凝らしていました。

学生たちには、表現者である今森先生が地域の方たちと一緒になってこの体験ツアーを企画する意義を感じることができたのではないでしょうか。

今回参加した「森と水の旅」ツアーについて>>>今森光彦の世界

次回は、10月26日(日)に仰木の森づくり第3弾として、間伐材を使った木工体験を行います。

(報告:大原歩研究員)

京都新聞 連載「よし笛」に加藤研究員が執筆中です

京都新聞「よし笛」 2014年9月28日付

京都新聞滋賀版で日曜日に連載されている「よし笛」をご存知でしょうか。

本研究所の加藤賢治研究員が3ケ月に一度、執筆しています。

現在の身の回りにある地域の行事などに視点をおき、そこから「祭礼」「結」「歳時」などのコミュニティのあり方を加藤研究員の専門である民俗学から読み解いていく連載になっています。

今後もぜひ、ご注目ください。

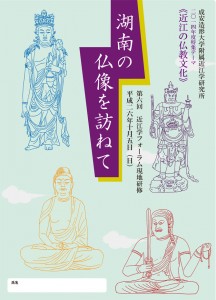

第六回近江学フォーラム現地研修「湖南の仏像を訪ねて」開催

パンフレット表紙

10月5日(日)、第6回目となる近江学フォーラム現地研修が行なわれました。

今年のテーマは、「湖南の仏像を訪ねて」です。

近江学フォーラム会員限定講座として、7月12日(土)に「近江の仏像とその見方」と題して、大津市歴史博物館学芸員の寺島典人氏より講演いただき、現地研修に向けての事前勉強を行ないました。

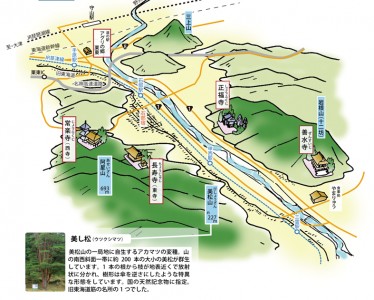

今回の研修では、湖南三山である天台密教の3ケ寺「長寿寺」「常楽寺」「善水寺」と、浄土宗で素晴らしい観音菩薩を守りする「正福寺」の4ケ寺をめぐる企画でした。

湖南の仏像を訪ねてマップ

当日は、台風が迫る中、降水確率が80%と発表されていたにも関わらず、小雨が時折降る程度の天候に恵まれ、83名の参加者のみなさんと研究員・職員12名は、予定通り9時に守山駅を、バス2台で出発をしました。

現地研修の講師は恒例となっている木村所長。進行役はこれも恒例の加藤研究員が担当しました。

1、長寿寺

長寿寺では、国宝である本堂の特徴や、寺を開基した良弁和尚についての木村所長の解説を受けて、本堂へあがりました。

住職の奥さまから、とてもわかりやすく楽しい心にひびく法話を聞かせていただき、本堂の内陣に収蔵されている仏様を拝観しました。境内にはいたるところに季節の花が活けられており、心躍る1ヶ寺目となりました。

長寿寺楼門(撮影:津田睦美研究員)

長寿寺の本堂前にて(

撮影:津田睦美研究員)

講師の木村至宏所長、進行役の加藤賢治研究員

長寿寺本堂

手水には鮮やかなダリアが。

2、常楽寺

常楽寺は、国宝の本堂と三重塔という天台密教の古来のかたちがそのまま残されています。まず、本堂にて住職さまより寺院のいきさつをお聞きし、木村所長より本堂の内陣・外陣や境や天井の造形についての解説がありました。

常楽寺には、本尊千手観音菩薩(秘仏)を守護する「木造二八部衆立像」が立ち並んでおられ、圧倒的なお姿を拝観しました。また、後陣には、歴史の中で収蔵されてきた貴重な仏様の数々を拝観しました。

常楽寺 本堂

常楽寺 国宝 三重塔

昼食は、地元のお食事処「やまりゅう」へ。

昼食後は、木村所長によるミニレクチャー。湖南仏教圏であるこの地域にまつわる歴史・文化のお話がありました。

大広間にて昼食後のレクチャー

木村至宏所長

3、善水寺

善水寺では、ご住職の熱のこもった寺宝の解説を聞くことができました。荘厳な空間の中に配される仏様のかたちは、比叡山延暦寺を模して造られたものだとのこと。

また、秘仏である「金銅釈迦誕生仏立像」を特別拝観させていただきました。日本で2つしかない、手のひらを広げて天地を指す誕生仏。

とても有難いお姿を拝観できました。

善水寺 本堂

広い縁を通り、堂内へ

(撮影:津田睦美研究員)

寺名の由来となった「天皇を救った湧水」を味わいました。(撮影:津田睦美研究員)

4、正福寺

正福寺では、ご本尊の大日如来がおられる本堂と、素晴らしい十一面観音が3体など寺宝が収蔵されている観音堂の2グループにわかれて、解説を聞きました。

十一面観音のお姿は、ため息が出るほど美しく、この地で長く守られていることがとても貴重に感じました。

正福寺 本堂(撮影:津田睦美研究員)

正福寺 観音堂

5、アグリの郷 栗東

最後の帰り道では、道の駅「アグリの郷栗東」を訪ねました。

地元の安全でおいしいものを買い込んで、一路、守山駅に戻りました。

アグリの郷 栗東

この日は、小雨の降ることもありましたが、お寺の庭園もしっとりと美しく、

また台風前ということもあり、貸切の状態でお寺をめぐることができました。

仏様と対話するように、じっくりと向かい合う現地研修となりました。

ご参加いただき、ありがとうございました。

(撮影:津田睦美研究員)

(報告:大原歩)

【台風18号接近に伴う近江学フォーラム現地研修について】

10月5日(日)開催の第六回近江学フォーラム現地研修「湖南の仏像を訪ねて」にご参加のみなさまへ

本日(10月4日)現在、近江学フォーラム現地研修は、予定通り実施いたします。

台風18号の接近のため10月5日(日)が荒天になった場合、やむなく中止の判断をする場合があります。

中止のご確認は、10月5日(日)の朝6時30分以降に、成安造形大学代表番号(077-574-2111)まで、

お手数をおかけいたしますが、お電話をおかけくださいますよう、お願い申し上げます。

松浦俊和氏:2014近江学フォーラム会員限定講座 第3回

日時:2014年9月27日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

講師:松浦 俊和氏(大津市埋蔵文化財調査センター長)

タイトル:「古代寺院跡を探る」

講師の松浦俊和先生

今年3回目のフォーラム会員限定講座が9月27日(土)に開催されました。

今回は、近江の仏教文化をテーマとして「古代寺院跡を探る」と題し大津市埋蔵文化財調査センター長の松浦俊和先生にご登壇いただきました。

講義は、発掘された寺院の瓦のデザインをもとに、古代寺院の歴史をひもとくという大変興味深いものでした。

当時の寺院建築に使用された軒丸瓦は、中央の円形部分に蓮の花びらをモティーフとしたデザインが施され、花びらが単弁のものは渡来系氏族の、復弁のものは朝廷の支配下にある官寺であるといわれている。特に大津の寺院跡には単弁のものが多く出土するため、大友氏をはじめとする渡来系氏族の力が強かったことがうかがえる。南志賀廃寺には、蓮の花を横から見た「サソリ型」と呼ばれる特殊なデザインの瓦が出土し、この地域のみの特徴を示しているなど、詳しい解説がありました。

また、壬申の乱の大海人皇子軍が動いた後の遺跡に藤原宮式という特徴を持つ瓦が出土するという興味深い事例も紹介されました。この日の講義は16ページに及ぶ丁寧な資料をもとにわかりやすく近江の仏教に基づく古代史を解説いただきました。