おうみブログ

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

2017年度近江学フォーラム会員募集開始いたしました!

滋賀県(近江)の持つ豊かな自然と歴史、文化に対し、興味・関心のある方、ご自身の持っている知識や見聞を深めたい、広げたいとお考えの方は、是非会員にお申込ください。

近江学フォーラムは、1年を通して1つのテーマを多角的に学びます。

2017年度の特集テーマは《道は文化の伝播者》です。

みなさまの近江学フォーラムへのご参加をお待ちしております。

2017年度近江学フォーラムの期間は、2017年4月1日~2018年3月31日です。

会員は随時募集しております。※途中入会でも年会費は同額です。

>> 詳しくはこちらをご覧ください

写真家・寿福滋氏 NHKラジオ出演

近江学研究所発行の文化誌『近江学』の表紙などをはじめ、近江学研究所にも多くの素晴らしい写真を提供していただいている写真家・寿福滋さんが、NHKラジオ深夜便に出演されます。

寿福さんは、文化財の撮影を専門に、近江の美しい風景の写真も数多く撮られながら、ライフワークとして杉原千畝の取材を続けられています。

今回のラジオでは、「”杉原千畝”の世界を撮り続けて」を題材に語られます。お楽しみに。

【放映予定日時】

2017年2月10日(金)午前4:00~

NHKラジオ第一「明日へのことば」

NHKラジオ深夜便のwebサイトはこちら

寿福滋さん。昨年9月に開催された近江学研究所公開講座の講演の様子。

『棚田・里山、湖辺の郷 淡海の夢2016風景展』出品作品を公開しました。

『棚田・里山、湖辺の郷 淡海の夢2016風景展』の出品作品46点を、近江ギャラリーにアップしました。

力作ぞろいの近江の風景を描いた作品をご覧ください。

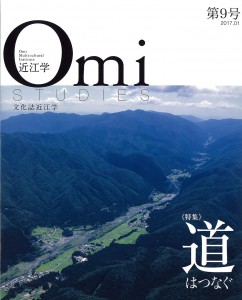

文化誌『近江学』第9号 特集「道はつなぐ」発行しました!

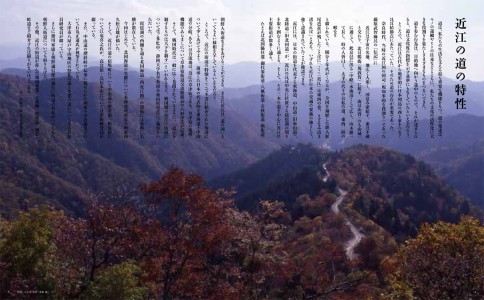

まさに近江は「道の国」といってもよい様相を呈しているといえるだろう

― 木村至宏

成安造形大学附属近江学研究所は、初年度から発刊してまいりました文化誌『近江学』第9号(特集 道はつなぐ)を下記の通り出版いたしました。

=======================

文化誌『近江学』第9号(特集 道はつなぐ)

=======================

[見所紹介]

今回の特集テーマは「道はつなぐ」です。

美濃と京、東国と西国、朝鮮と日本、それぞれを結んだ“道の国”近江。

NHK大河ドラマの時代考証で著名な小和田哲男氏による「織田信長の天下布武と近江の道」、「草津宿─東海道と中山道の結節点」(草津市立草津宿街道交流館館長の八杉淳氏)、「近江の朝鮮人街道」(近江学研究所顧問の木村至宏)などのほか、世界で活躍する写真家今森光彦氏による「風景の中の道」、日本画家(近江学研究所所長)・西久松吉雄による北国海道のスケッチ紀行、明治から昭和にかけて庭石の産地として名をはせた大津市八屋戸で用いられた「石出し車」に関する対談など、多彩な著者による論考・エッセイを収録。

オールカラーの写真・イラストで“近江の道”を語ります。

=======================

[目次] (敬称略)

■巻頭言「近江の道の特性」

木村 至宏(近江学研究所顧問)

■「織田信長の天下布武と近江の道」

小和田 哲男(静岡大学名誉教授)

■「草津宿-東海道と中山道の結節点」

八杉 淳(草津市立草津宿街道交流館館長)

■「近江の朝鮮人街道」

木村 至宏(近江学研究所顧問)

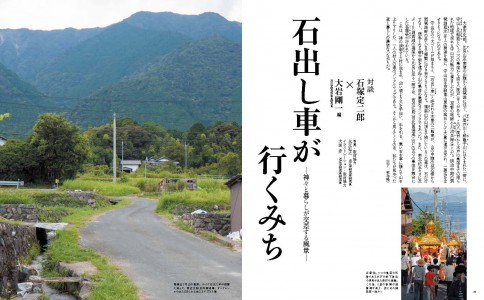

■《対談》 「石出し車が行くみち-神々と暮らしが交差する風景-」

石塚 定二郎×大岩 剛一(近江学研究所客員研究員)

■「摺針峠と画家小倉遊亀」

石丸 正運(美術史家・名都美術館館長)

■「中山道の醒井宿と柏原宿」

江竜 喜之(前近江地方史研究会会長)

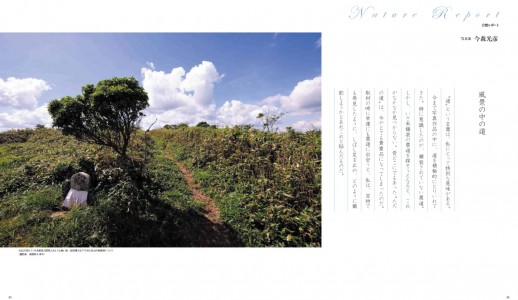

■《自然レポート》「風景の中の道」

今森 光彦(写真家)

■『中仙道十四垣根』をガイドブックに-高宮宿・鳥居本宿-

津田 睦美(近江学研究所研究員)

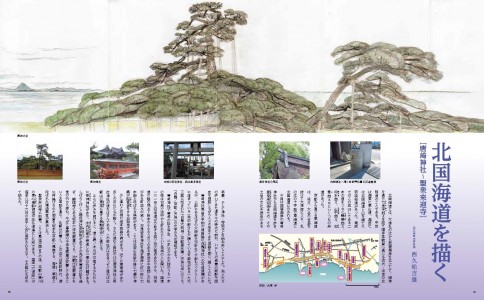

■「北国海道を描く」唐崎神社~聖衆来迎寺

西久松吉雄(近江学研究所所長)

■「覇者への道-千種越-」

寿福 滋(写真家)

■「山上山下七里半-回峰行者の道-」

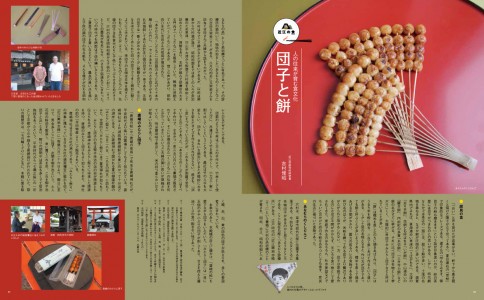

■シリーズ《近江の食》 街道・宿場の名産

・「かにが坂飴」加藤 賢治(近江学研究所副所長)

・「団子と餅」 吉村 俊昭(近江学研究所研究員)

・「赤玉神教丸」小嵜 善通(近江学研究所研究員)

■「東海道をデザインする?!-旧東海道案内看板デザインの試み-」

石川 亮(近江学研究所研究員)

講座「近江学」・関連地図ページ

巻頭言-「近江の道の特性」文・木村至宏、写真・寿福滋

対談「石出し車が行くみち-神々と暮らしが交差する風景-」大岩剛一×石塚定二郎

「風景の中の道」写真・文:今森光彦

「北国海道を描く-唐崎神社~聖衆来迎寺」著・画:西久松吉雄

シリーズ近江の食<街道・宿場の名産>「団子と餅」著:吉村俊昭

============================

附属近江学研究所 文化誌『近江学』第9号出版

特集 「道はつなぐ」

発行 成安造形大学附属近江学研究所

〒520-0248滋賀県大津市仰木の里東4丁目3-1

発行者 西久松吉雄

編集長 小嵜 善通

写真 寿福 滋

デザイン 大向デザイン事務所

編集 今井絵理沙

印刷 宮川印刷株式会社

発売元 サンライズ出版株式会社

〒522-0004滋賀県彦根市鳥居本町655-1

発効部数 1,600部

定価 1,800円+税

*12月下旬には、滋賀県下の主な書店にて販売。

=======================

[購入方法]

◎12月下旬には、滋賀県下の主な書店にて販売いたします。

◎「サンライズ出版WEBサイト」から>>>こちらから

◎amazonから>>>こちらから

=======================

淡海の夢2016風景展 アーティストトーク開催しました

日時:2016年12月10日(土)15:30~17:00

場所:成安造形大学 I棟プレゼンルーム

講師:永江弘之(イラストレーション領域教授・本学附属近江学研究所研究員)

タイトル:淡海の夢2016風景展 アーティストトーク

12月6日(火)からギャラリーアートサイトにて開催している「淡海の夢2016風景展」の関連企画として、12月10日(土)にアーティストトークを行ないました。

講師は本展覧会の企画者の永江研究員。

風景を描くことの楽しさや魅力など、風景への思いを語られました。

風景写生のなかで特に重要になる「アイレベル」の説明では、ホワイトボードを用いて、参加者の皆さんに分かりやすく解説をされました。

今回もスライドで受賞作品の講評も行われ、参加者の皆さんは熱心に耳を傾けておられました。

アーティストトーク終了後には、展覧会場で永江研究員からのアドバイスを受ける参加者の方や参加者同士の交流があり、18時近くまで会場はにぎわいました。

寒い中、お越しいただいた皆様ありがとうございました。

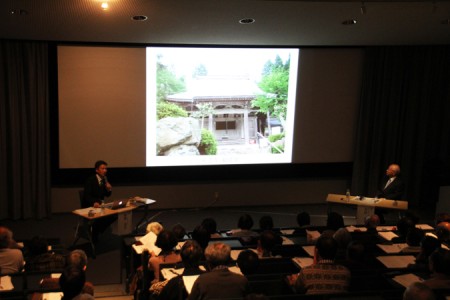

近江学フォーラム会員限定講座 第5回 「近江の山 信仰とくらし―湖北己高山の宗教文化圏と十一面観音―」報告

日時:2016年12月10日(土)10:50~12:20

場所:成安造形大学 聚英ホール

講師:加藤 賢治(近江学研究所 副所長・研究員)

ゲスト:木村 至宏(近江学研究所 顧問)

タイトル:近江学フォーラム会員限定講座「近江の山 信仰とくらし―湖北己高山の宗教文化圏と十一面観音―」

古代、湖北にそびえる己高山を中心として形成された宗教文化圏から湖北十一面観音像が生まれました。

木村顧問と加藤副所長が、湖北己高山を取材した過去の記録を紹介しながら、文豪井上靖の小説「星と祭」にも登場する湖北十一面観音の紹介をしながら、観音の里と呼ばれる湖北の集落に息づく観音様をスライドで巡り、その魅力を語りました。

講座の詳細は後日報告します。