おうみブログ

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

公開講座

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

公開講座

本日5月24日(土)に開催を予定しておりました

「淡海の夢2025 近江八幡・八幡堀と城下町写生会」は、雨天のため中止いたします。

参加を予定していただいた方が数多くいらっしゃるなか、中止となり誠に残念です。

ぜひまたの機会にご参加いただけますと幸いです。

成安造形大学附属近江学研究所

日時:11月23日(土・祝)11:00~12:30

場所:成安造形大学 聚英ホール

講師:深町加津枝 氏|京都大学大学院地球環境学堂准教授

令和6(2024)年度3回目の公開講座を行いました。

今回の公開講座では、「自主防災でつながる新たなコミュニティのかたち」と題して

深町加津枝 氏にご講演いただきました。

大津市守山地区は、琵琶湖の湖西、比良山系の麓の扇状地に位置し、

近世からつながる旧守山集落の住民と、新たにこの地に移住してきた新住民が混在しています。

この地域には、祭礼をはじめ伝統的な行事なども受け継がれていますが、

新住民の人々をうまく受け入れて、ともに活動する姿が見えてきます。

特に、自然災害が年々日常化している近年、この地域では自主防災の取り組みが地域の人々をつないでいます。

当日はコーディネーターとして大原歩氏(成安造形大学非常勤講師、京都大学大学院技術補佐員)と、守山自主防災会の皆さんにもご登壇いただきまして、

守山地区に移住してきた当事者である深町先生が、住民の視点で「自主防災会」を核に、様々につながる地域コミュニティについてお話しいただきました。

受講者のみなさんからは、

・地域活動の重要性が理解できた。 地域を守ることの大切さを感じた。

・新旧住民の関わりが理想的な関係が作られており素晴らしい。

・個々を尊重しながらコミュニティに関わる等の喜びを大切にするための“試行錯誤”という考え方と取り組みに共感しました。

・活動しておられる方々の生の声が聞けてよかったです。

自主防災活動に取り組んでおられる現地「大津市守山地区」一度訪問してみたくなりました。

・防災等の関わりで新旧住民がコミュニティをしっかり結んでいる状況が理解できた。

などといったご感想をいただきました。

[講師プロフィール]

深町 加津枝 氏(京都大学大学院地球環境学堂准教授)

1966年、埼玉県行田市生まれ。京都大学大学院地球環境学堂准教授。農学博士。主な研究テーマは、京都周辺、琵琶湖湖岸などの里山における人と自然の関係とその変化、景観生態学に基づく地域固有の景観保全、活用の計画のあり方など。生態的な価値と文化的な価値を統合した環境デザインあるいは緑地環境保全のあり方を探求する研究も進めている。共著に『風景の思想』(学芸出版社、2012年)、『景観生態学』(共立出版、2022年)などがある。

「淡海の夢2024 堅田・湖族の郷写生会」

日時:10月12日(土)9:30~17:00

場所:大津市堅田周辺

講師:永江 弘之(本学イラストレーション領域教授・本研究所研究員)、待井 健一(本学イラストレーション領域准教授)

10月12日(土)、大津市堅田にて、公開講座「淡海の夢2024 堅田・湖族の郷写生会」を開催しました。

「淡海の夢」は、年2回の写生会と公募風景展を通して、近江の素晴らしさを体感し、近江の固有の価値を再発見する講座です。

当日はとても良いお天気で、一般の方30名、学生3名にご参加いただきました。

今回の写生会では、漁港や浮御堂など趣深い堅田の風景を描きました。

まずはじめに講師から写生中の注意点などの説明を受けていただいた後、参加者のみなさんは、それぞれ思い思いの場所で風景を描きます。

講師は、写生中のみなさんを巡回して個別に風景写生のコツについてアドバイスを行いました。

15:30からは、本福寺本堂にて、作品鑑賞会を開催。みなさんの作品がずらりと並びました。

暑い一日だったのでみなさんお疲れの様子でしたが、一般の方も学生たちもお互いの作品を鑑賞しながら、情報交換に花が咲いていました。

受講者のみなさんからは、

「皆さんの作品も、様々な画材や着眼点でとても参考になりました。」

「好天に恵まれ、楽しく描くことができました。先生方のご指導も丁寧で分かりやすく感謝いたします。」

「講師の方々のいつもながらのわかりやすい説明、毎回参考にさせてもらっています。」

「スケッチポイントがたくさんあり何度でも訪れたい町でした。意欲的に取り組めました。」

など、たくさんのご感想をいただきました。

淡海の夢2024 堅田・湖族の郷写生会

お申込みの皆さま

本日(10/12)の写生会は、予定通り開催いたします。

熱中症対策および日かげでの寒さ対策に十分ご留意いただき、

ご参加くださいますようお願い申し上げます。

どうぞお気をつけてお越しください。

成安造形大学附属近江学研究所 10月12日(土)7:15

「淡海の夢2024 仰木・棚田里山写生会」

日時:5月18日(土)9:30~16:30

場所:大津市仰木周辺

講師:永江 弘之(本学イラストレーション領域教授・本研究所研究員)、待井 健一(本学イラストレーション領域准教授)

5月18日(土)、大津市仰木にて、公開講座「淡海の夢2024 仰木・棚田里山写生会」を開催しました。

「淡海の夢」は、年2回の写生会と公募風景展を通して、近江の素晴らしさを体感し、近江の固有の価値を再発見する講座です。

当日は暑いくらいのとても良いお天気で、一般の方28名、学生14名にご参加いただきました。

今回の写生会では、琵琶湖を中心に広がる自然豊かな滋賀の水系。そこで育まれてきた棚田・里山の風景を描きます。等高線のような畔の曲線。丘陵地にゆったりと広がる階段状の水田と森、広い空。比叡、比良の山並みと琵琶湖を遠望し、 三次元に広がる造形美を見せる仰木の棚田は、農家の方たちの日々たゆまぬ労働により保たれてきた、自然や生き物と人との共存空間です。

まずはじめに講師から写生中の注意点などの説明を受けていただいた後、参加者のみなさんは、それぞれ思い思いの場所で棚田の風景を描きます。講師は、写生中のみなさんを巡回して個別に風景写生のコツについてアドバイスを行いました。

15:30からは、仰木太鼓会館にて作品鑑賞会を開催。みなさんの作品がずらりと並びました。

暑い一日だったのでみなさんお疲れの様子でしたが、一般の方も学生たちもお互いの作品を鑑賞しながら、講師に質問を投げかけたり、どんな画材を使っているかや描いた場所などの情報交換に花が咲いていました。

受講者のみなさんからは、

「五月晴れのよいお天気に恵まれ鳥のさえずりを聞き、そよ風に吹かれて、気持ちよく田園風景を描けました。」

「丁寧で的確な指導をいただき、両先生ありがとうございました。勉強になりました。」

「初めての参加です。丁寧に指導いただき分かりやすかったです。」

「美しい新緑が目に心に染み入り癒されました。無心で描くことができました。」

など、たくさんのご感想をいただきました。

次回の写生会は、10月12日(土)に大津市堅田で開催します。

初心者の方も気軽にご参加いただけますので、ご興味のある方はぜひ下記よりお申込みください。

ご参加をお待ちしています。

「淡海の夢2024 堅田・湖族の郷写生会」お申込みフォーム

お申込みはこちら

淡海の夢2024 仰木・棚田里山写生会

お申込みの皆さま

本日(5/18)の写生会は、予定通り開催いたします。

気温が高くなることが予想されますので、

熱中症対策に十分ご留意いただき、

ご参加くださいますようお願い申し上げます。

どうぞお気をつけてお越しください。

成安造形大学附属近江学研究所 5月18日(土)7:15

【公開講座】

日時:4月27日(土)14:00~15:30

場所:成安造形大学 聚英ホール

講師:内田 樹 氏(凱風館 館長・神戸女学院大学 名誉教授)

成安造形大学附属近江学研究所は、2008年4月に発足し2023年に開設15周年を迎えました。

今年の特別公開講座には、内田樹先生にご登壇いただき、「コモンの再生」と題して、

近江に限らず全国各地に残るコモン(共同体・地域コミュニティ)を維持するためには何が必要かという内容を中心に、

コミュニティの本質からその重要性など幅広く語っていただきました。

受講者のみなさまからは、

・今日の公演を聞いて、資本主義の恐ろしさを知りました。この先も自分達の地域を残していくために、都市部ではなく地方で生活して行くべきだと改めて思いました。

・久しぶりの対面講義でこれぞ講演という気分を味わえることができました。非常に満足した意義ある講義でありました。内田先生の「過疎を作るな」「都市一極集中を防げ」という話はよく理解できました。

・新鮮な発想に感服した。

・「コモン」とか「資本主義」の意味、その働きがよく解った。

・「自分たちがフロンティアを守っている」非常に分かりやすい話、ありがとうございます。

・大変よかった。モヤモヤしている思いが整理されたようだ。

・マスコミや出版社があまり発信しないことがたくさん話していただけたので非常によかったです。

今後の日本のブランドデザインを考えていかないといけないとも感じました。

などといったたくさんのご感想をいただきました。

【講師プロフィール】

1950年東京生まれ。東京大学文学部仏文科卒、東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程中退。東京都立大学人文学部助手、神戸女学院大学文学部助教授を経て同教授。2011年退職後、神戸に武道と哲学研究のための学塾凱風館を設立。専門はフランス文学・哲学、武道論、教育論。合気道七段。

主著に『ためらいの倫理学』、『寝ながら学べる構造主義』、『レヴィナスと愛の現象学』、『死と身体』、『武道論』など。第六回小林秀雄賞(『私家版・ユダヤ文化論』)、2010年度新書大賞(『日本辺境論』)、第三回伊丹十三賞を受賞。近著に『レヴィナスの時間論』、『街場の米中論』など。

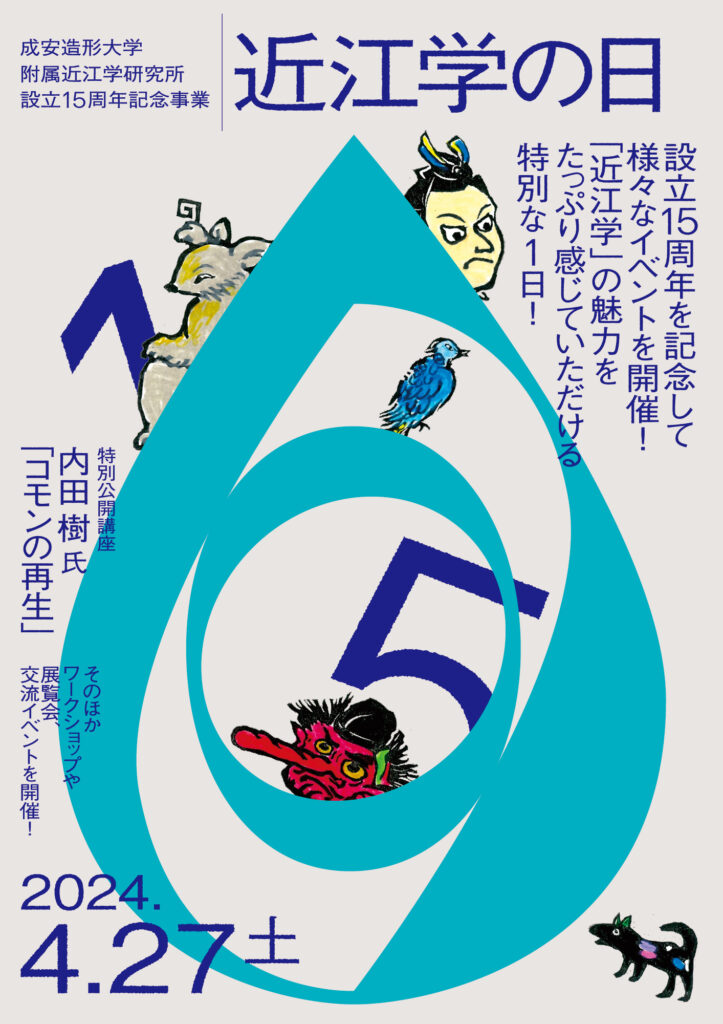

成安造形大学附属近江学研究所設立15周年記念事業「近江学の日」

開催日 2024年4月27日(土)

成安造形大学附属近江学研究所は、2008年4月に発足し2023年に開設15周年を迎えました。

本研究所では、近江固有の文化・風土を深く検証する学問「近江学」を主唱し、地域が内包する「豊かさ」を掘り下げ、未来社会に生かせる普遍的な価値観を見出すこと、そしてそれらを芸術の持つ創造精神と結びつけ、新たな可能性を探求しようと活動を続けてきました。

このたび、設立15周年を記念して、「近江学」の魅力を感じていただける様々なイベントを開催いたします。

お子様から大人の方まで、みなさまのご参加をお待ちしています。

====

①特別公開講座

演題 「コモンの再生」

時間 14:00-15:30(13:30受付開始)

講師 内田 樹 氏(凱風館 館長・神戸女学院大学 名誉教授)

会場 成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

対象 中学生以上

定員 180名

受講料 500円(要申込)

====

②ワークショップ

「大津絵って何?近江和紙とスタンプでオリジナルのお札をつくる」

時間 11:00-12:30(10:30受付開始)

講師 山田真実氏(成安造形大学 地域実践領域 助教)

会場 成安造形大学 I棟 プレゼンルーム

対象 小学生以上

定員 20名

受講料 無料(要申込)

====

③展覧会&ギャラリーガイド

展覧会名「MUSUBU地図からみる未来のかたち」

会期 4月25日(木)-5月11日(土)(4月28日-5月6日は休館)

時間 11:00-17:00 入場無料・申込不要

会場 ギャラリーアートサイト(I棟1階)

内容

滋賀県琵琶湖環境科学研究センターと本学地域実践領域、附属近江学研究所が共創した作品「MUSUBU地図」は、滋賀の地を様々な視点から捉えた要素の地図を重ね合わせ、それらの特徴を元に背景を読み解いていく共創マップです。2015年に本学近江学研究所の取り組みとしてスタートし、今もなお新たな地図を制作し続けています。MUSUBU地図からどのような未来社会のかたちがみえてくるでしょうか。

〇ギャラリーガイド

日時 4月27日(土)15:40-16:15 参加無料・申込不要

ガイド 石川 亮(成安造形大学准教授・附属近江学研究所研究員)

会場 成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール、I棟1階 ギャラリーアートサイト

内容

展覧会「MUSUBU地図からみる未来のかたち」の関連企画。「MUSUBU地図」の発案・企画者である石川亮研究員が、聚英ホールにて展示作品についての解説を行います。その後、ギャラリーアートサイトに移動し石川研究員のガイドのもと自由に作品を鑑賞していただきます。

====

④近江学研究員との交流イベント

タイトル 「話そう!近江学」

時間 16:30-17:45(16:15開場) 参加無料・申込不要

会場 成安造形大学 コミュニティスペース「結」

内容

近江学研究所の研究員との交流イベント。研究員それぞれが自己紹介を兼ねて自身の研究分野と近江学の関わりについてお話するほか、研究員との歓談タイムもあります。ドリンク等をご用意していますので、ぜひお気軽にご参加いただき、研究員とのひとときをお楽しみください。

「淡海の夢2023 近江八幡・八幡堀と城下町写生会」

日時:10月14日(土)9:30~17:00

場所:近江八幡市八幡堀周辺

講師:永江 弘之(本学イラストレーション領域教授・本研究所研究員)、待井 健一(本学非常勤講師)

10月14日(土)、近江八幡市の八幡堀周辺にて、公開講座「淡海の夢2023 近江八幡・八幡堀と城下町写生会」を開催しました。

「淡海の夢」は、年2回の写生会と公募風景展を通して、近江の素晴らしさを体感し、近江の固有の価値を再発見する講座です。

当日は曇り天気で雨の心配もありましたが、一瞬パラっと降った程度で最後までみなさんに写生を楽しんでいただくことができました。

一般の方29名、学生18名に参加していただいた今回の写生会。開催地の近江八幡市は、瓦屋根の商家・町屋が建ち並び、八幡堀に面した石垣・土蔵群は、時代劇にたびたび登場します。これらの町並みは、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。

また「近江八幡の水郷」は重要文化的景観にも指定されています(全国で第1号)。ヴォーリズの建築も有名で、写生には絶好のエリアです。

写生会の受付場所として日牟禮八幡宮近くの白雲館(観光案内所)の2階をお借りし、はじめに、講師の永江弘之研究員と待井健一氏から絵を描く際のアドバイスや注意事項の説明を行いました。その後、各自写生ポイントを探しに八幡堀周辺へ。

この日は夕方から「八幡堀まつり」が開催されるとあって、白雲館の敷地内もお堀の周辺もお祭りの準備が進められていました。

そんななか、参加者のみなさんは思い思いの場所で、近江八幡の魅力的な風景を描かれていました。講師は八幡堀周辺を巡回しながら、写生中のみなさんに個別にアドバイスを行いました。

15:30からは、白雲館2階にみなさんの作品を机に並べ、鑑賞会を開催しました。

一般の方も学生も混ざり合って、お互いの作品の感想を言い合ったり、写生場所や画材について聞き合ったりする様子がみられました。

写生中に巡回アドバイスが受けられなかった数名の方は、鑑賞会で講師からアドバイスを受けてらっしゃいました。

講座終了後、受講者のみなさんからは、

「初めての参加でしたが途中で先生のご指導をいただきとても勉強になりました。」

「時間がたっぷりあったのでリラックスして描くことができました。」

「また近江八幡にスケッチに来てみたいと思いました。」

「初めて参加したが、色々教えていただくことができ嬉しかったです。」

「写生の合間に参加者の方と交流ができて良かったです。」

など、たくさんのご感想をいただきました。

淡海の夢2023写生会 近江八幡・八幡堀と城下町写生会

お申込みの皆さま

本日(10/14)の写生会は、予定通り開催いたします。

マスクの着用は各自でご判断いただき、

発熱等の症状のある方や体調の優れない方は参加をお控えください。

また、暑さ寒さ対策に十分ご留意いただき、

ご参加くださいますようお願い申し上げます。

どうぞお気をつけてお越しください。

成安造形大学附属近江学研究所 10月14日(土)7:15