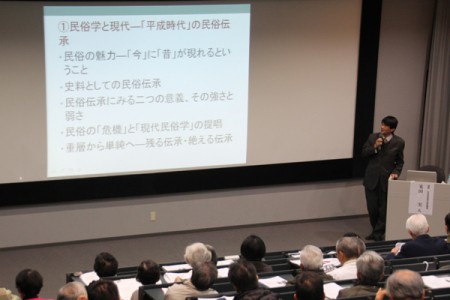

近江学フォーラムニュース

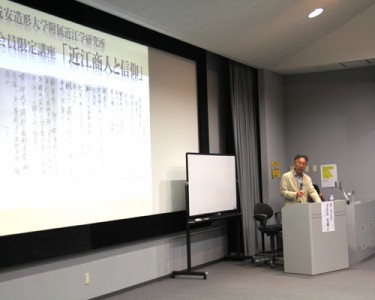

宇佐美英機氏:2014近江学フォーラム会員限定講座 第1回

日時:2014年6月28日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

講師:宇佐美 英機氏(滋賀大学教授)

タイトル:「近江商人と信仰」

宇佐美英機氏

6月28日(土)、今年度1回目の近江学フォーラム会員限定講座を開催しました。

今年度の会員限定講座は、合計5回の限定講座に一つのテーマ(今年度は「近江の仏教文化」)を設けました。これは、会員の皆様からのご要望におこたえしたもので、毎年行っています現地研修内容も限定講座に関連させました。

そのこともあり、今年度は多くの会員様に入会いただき、会員限定講座初回の今回も今までになくたくさんの参加者に来場いただきました。

この日の演題は、「近江商人と信仰」。近江商人研究の第一人者である滋賀大学経済学部教授の宇佐美英機先生にご登壇いただきました。

宇佐美先生は「今までも、近江商人が信仰心に富んだ人々であったいわれてきたが、決して信仰がもとになって商人が生まれてきたわけではない」としながら、「豊郷町出身の初代伊藤忠兵衛の信仰心と商売の関わり方を通じて、その接点を探ることは非常に意味がある」と語られました。

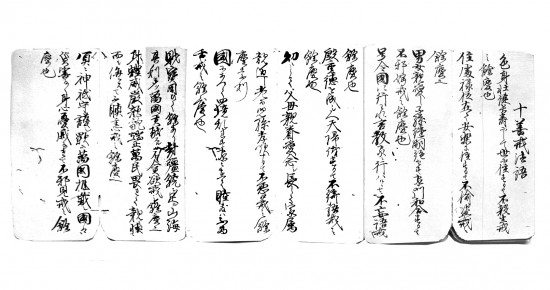

滋賀大学経済学部附属史料館所蔵

「中井源左衛門家文書 後発見

最後に、「近世江戸時代には、確かに仏教や儒教を中心とした価値観や行動規範が存在し、例えば世間のために奉仕をするという考え方は商人の活動に限らず多くの人々が道徳として持っていた。明治に入り合理主義が流入したことで、それらの信仰心や道徳が薄れてきたことは誰もが認識していることである。今、近江商人も含め、近世の信仰、価値観、道徳心を再度かえりみて、現代社会の社会に生かしていくことが求められている」とまとめられました。

報告:加藤賢治(近江学研究所研究員)

宇佐美 英機氏 プロフィール

1951 年福井県生れ。同志社大学大学院文学研究科博士課程前期修了。京都大学博士(文学)。滋賀大学経済学部教授。経済学部附属史料館長。主に日本経営史を研究、とりわけ近江商人の経営・社会活動を研究。近年は伊藤忠兵衛家、伊藤長兵衛家の分析にとりかかっている。主な著作『初代伊藤忠兵衛を追慕する―在りし日の父、丸紅、そして主人』、『近世京都の金銀出入と社会慣習』、『近世風俗志(守貞謾稿)』などがある。第7 回徳川賞(佳作)、第26 ハン六学術賞受賞。