おうみブログ

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

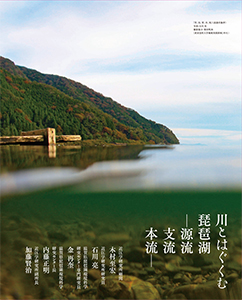

文化誌「近江学」第12号(特集 川とはぐくむ)発刊いたしました

文化誌「近江学」第12号

このたび、近江学研究所では、初年度から発刊して参りました文化誌『近江学』の第12号(特集 川をはぐくむ)を出版いたしました。

前号からデザインを成安造形大学卒業生のグラフィックデザイナーの塩谷啓悟さん、編集をアートディレクターで活躍している玉置慎輔さんを迎えて、デザインリニューアルをし、

また、今号からは表紙をデザインで表現しました。

文化誌「近江学」第12号

<概要>

今号の特集は「川とはぐくむ」。

瀬田川、安曇川、草津川、天野川など、琵琶湖を取り囲む河川に秘められた歴史を探る。

<目次>

川とはぐくむ 琵琶湖 −源流・支流・本流−

木村至宏、石川亮、金再奎、内藤正明、加藤賢治

川の流れは、生命の流れ

今森光彦

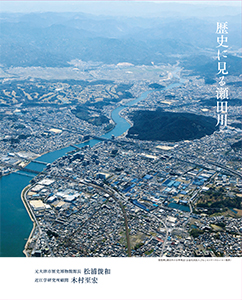

歴史に見る瀬田川

松浦俊和、木村至宏

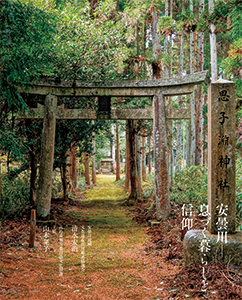

安曇川 −息づく暮らしと信仰−

清水安治、山本晃子

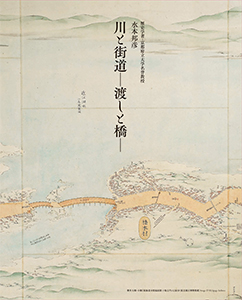

川と街道 −渡しと橋−

水本邦彦

草津川 −浮世絵にも描かれた天井川−

八杉淳

川で生まれ世代をつなぐビワマス

藤岡康弘

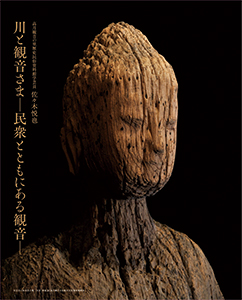

川と観音さま −民衆とともにある観音−

佐々木悦也

天野川 −流域は史跡・伝承地に富む−

江竜喜之

歌枕 野路の玉川

小嵜善通

近江の風景を描く −渓谷美

西久松吉雄

近江の郷土食 −納豆餅とフナ寿し

大原歩

============

発行 成安造形大学附属近江学研究所 〒520-0248滋賀県大津市仰木の里東4丁目3-1

発行人 西久松 吉雄

編集長 小嵜 善通

デザイン 塩谷 啓悟 http://shiotanikeigo.com/

編集 玉置 慎輔

校正 岸田 幸治(サンライズ出版株式会社)

印刷 宮川印刷株式会社

発売元 サンライズ出版株式会社 〒522-0004滋賀県彦根市鳥居本町655-1 TEL 0749-22-0627

発効部数 1,200部

定価 1,800円+税

ISBN 978-4-88325-670-9

============

購入について

□ WEBから サンライズ出版WEBサイトより 〉〉〉こちらから

□ WEBから amazonより〉〉〉 こちらから

□ 大学内 附属近江学研究所にて 成安造形大学 本館棟1階事務所内

「川とはぐくむ 琵琶湖 −源流・支流・本流−」

著:木村至宏、石川亮、金再奎、内藤正明、加藤賢治

「川の流れは、生命の流れ」

著・写真:今森光彦

「歴史に見る瀬田川」

著:松浦俊和、木村至宏

「安曇川 −息づく暮らしと信仰−」

著:清水安治、山本晃子

「川と街道 −渡しと橋−」

著:水本邦彦

「草津川 −浮世絵にも描かれた天井川−」

著:八杉淳

「川で生まれ世代をつなぐビワマス」

著:藤岡康弘

「川と観音さま −民衆とともにある観音−」

著:佐々木悦也

「天野川 −流域は史跡・伝承地に富む−」

著:江竜喜之

「歌枕 野路の玉川」

著:小嵜善通

「近江の風景を描く −渓谷美」

著:西久松吉雄

「近江の郷土食 −納豆餅とフナ寿し」

著:大原歩

近江学フォーラム会員限定講座第5回「里坊―律院の庭園と西教寺本堂大壁画」

近江学フォーラム会員限定講座第5回 「里坊―律院の庭園と西教寺本堂大壁画」

日時:12月14日(土)10:20~12:20

場所:成安造形大学 聚英ホール

講師:加藤 賢治(本学准教授・本研究所副所長)

ゲスト:木村 至宏(本学名誉教授・本研究所顧問)

加藤賢治副所長

文化誌「近江学」11号、テーマ「里のいとなみ」の中で、発表した講座タイトルと同名の論考について、筆者である加藤副所長が解説しました。

「門前町坂本には名勝庭園を有する里坊が点在するが、その作庭の背景には、比叡山で厳しい修行をしてきた僧侶のある種の「悟り」に近い思想が流れているのではないか。」「また、西教寺の本堂にある日本画家三輪牒勢が描いた大壁画は、江戸時代初期の禅僧沢庵禅師が西教寺を訪れた時に、詠んだ詩がもとになっている。」と解説した後、ともに自然の中に人間が溶け込み、草木も動物も安らかに暮らす浄土を表しているのではないかと里坊と壁画の共通点をまとめました。そして、最後の20分西教寺の話のつながりということで、木村至宏顧問が、西教寺を菩提寺とする明智光秀の人柄を西教寺に残る文書や、木像、梵鐘などの資料を紹介しながら解説されました。NHK大河ドラマ「麒麟がくる」の主人公の舞台をしっかり学ぶことができ満足でしたという感想が多く聞かれました。

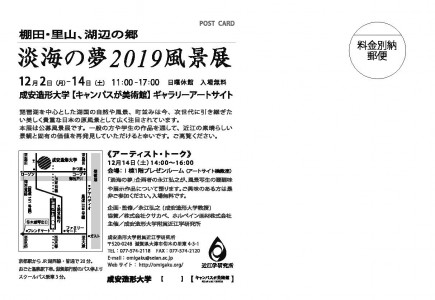

「淡海の夢2019風景展」12/14土のアーティストトークは中止します。

「淡海の夢2019風景展」の関連企画として下記の通り予定しておりましたアーティストトークは、

講師の体調不良のため、中止することが決定しました。

楽しみにしていただいていた皆様、申し訳ございません。

展覧会は、12/14(土)17:00まで開催しておりますので、ぜひ足をお運びください。

=========

【関連企画】

アーティストトーク

12月14日(土)14:00~16:00

会場 I棟1階プレゼンルーム(アートサイト横教室)

【展覧会概要】

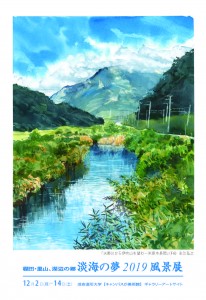

棚田・里山、湖辺の里 淡海の夢2019風景展 (おうみのゆめ)

会期 12月2日(月)~14日(土)

時間 11:00~17:00

会場 成安造形大学【キャンパスが美術館】ギャラリーアートサイト

休館日 12月8日(日)

入場無料

企画・監修/永江弘之(ながえひろゆき)(成安造形大学教授)

協賛/株式会社クサカベ、ホルベイン画材株式会社

主催/成安造形大学附属近江学研究所

問合せ 成安造形大学附属近江学研究所 077-574-2118

近江のかたちを明日につなぐ「近江―受け継ぐかたち―信楽勅旨、茶器をつくる―」報告

連続講座 近江のかたちを明日につなぐ

「近江―受け継ぐかたち―信楽勅旨、茶器をつくる―」

日時:11月30日(土)10:50~12:20

場所:成安造形大学 聚英ホール

講師:大西 左朗 氏(陶芸家)

対談:石川 亮 (本学准教授・本研究所研究員)

大西左朗氏

石川亮研究員

古くから焼き物の産地として知られる甲賀市信楽町勅旨の陶芸家大西左朗氏の仕事に迫る講座を開催しました。 戦後まもなく小物づくりの復興を目指し、先人の仕事を学びながら機能性に優れた独自の作風を確立してきた左朗氏の実父である大西忠左氏のものづくりの精神性について、また、大西左朗氏がその伝統を継承しながらも新素材の研究開発に取り組まれ、近年では朝宮の茶農家と連携するなど、煎茶を美味しく飲むための茶器の追求している制作活動について、信楽勅旨の歴史に裏付けられた「陶璃窯」の普遍的なものづくりについて語っていただきました。講座の中では、左朗さん自らが、作陶した2種類の茶器でお茶を煎れていただき、前列の方に飲み比べをしていただきました。

お茶を煎れる大西左朗氏

また、当日は関連企画として「近江のかたちを明日につなぐ展vol.13 信楽勅旨、茶器をつくる」を開催しました。忠左氏と左朗氏の作品の数々、陶璃窯の名前の由来となった掛け軸、作品のインスピレーションを受ける室町時代の陶器の破片など、作品の世界観が伝わる展示となりました。

「近江のかたちを明日につなぐ展」展示

「近江のかたちを明日につなぐ展」

[講師プロフィール]

大西 左朗 氏(陶芸家)

1964年 滋賀県信楽町生まれ。’88年 東洋大学社会学部応用社会学科卒業。 ’93年 京都府立陶工高等技術専門校図案科修了。滋賀県立陶芸の森 創作研修館嘱託を経て、‘96年 自宅工房で独立。‘07年 第17回秀明文化基金賞受

賞。’13年 信楽焼伝統工芸士(総合部門)認定。個展を中心に作品を発表。

対談:石川 亮 (本学准教授・本研究所研究員)

「淡海の夢2019風景展」が開催しました。

今年で17年目を迎える「淡海の夢2019風景展」が開催しました。

公募による一般の方の絵画や写真作品を展示しています。

今年も風景画の魅力がつまった38作品があつまりました。

ぜひ、ご高覧ください。

【展覧会概要】

棚田・里山、湖辺の里 淡海の夢2019風景展 (おうみのゆめ)

会期 12月2日(月)~14日(土)

時間 11:00~17:00

会場 成安造形大学【キャンパスが美術館】ギャラリーアートサイト

休館日 12月8日(日)

入場無料

関連企画 アーティストトーク ←追記2019/12/12 アーティストトークは講師が体調不良のため中止します。

12月14日(土)14:00~16:00

会場 I棟1階プレゼンルーム(アートサイト横教室)

企画・監修/永江弘之(ながえひろゆき)(成安造形大学教授)

協賛/株式会社クサカベ、ホルベイン画材株式会社

主催/成安造形大学附属近江学研究所

問合せ 成安造形大学附属近江学研究所 077-574-2118

出品作品

38作品

一般公募作品 29点

学生選抜作品 6点

賛助作品 3点

【受賞作品】

クサカベ賞 5点

石田 飛雄馬 「小屋裏の重なり合う水の音」

浦部 秀子 「春の山」

黒明 節夫 「残雪のメタセコイア並木」

古本 穂乃佳 「水面」

LIN RUOLEI 「夏」

ホルベイン賞 5点

佐伯 俊次 「湖(うみ)と活きる」

杉本 幸男 「二階廊下」

橋本 宗次 「眺望(ちょうぼう)」

正木 俊行 「聖夜を待つ駅」

森本 雅夫 「田植えの頃」

近江学フォーラム会員限定講座第4回「風景から識る近江―文学作品を通して―」報告

近江学フォーラム会員限定講座

「風景から識(し)る近江 ―文学作品を通して―」

日時:11月23日(土・祝)10:50~12:20

場所:成安造形大学 聚英ホール

講師:西本 梛枝 氏(文筆業(日本ペンクラブ・日本詩人クラブ・観光ジャーナリスト会議等々 会員)旅や観光に関した記事、随筆を主に執筆。)

西本梛枝氏

多くの文学作品中で描かれた「文学風景」を、作家のまなざしを想像しながら、その土地をたどっていく醍醐味を西本氏に講演いただきました。本講座では、井上靖『星と祭』、勝海舟『氷川清話』を題材に、文学作品を読み解かれました。

「日常の中で〝見なれた風景〟になったその土地が、新鮮なものにしてくれることがわかってくる。」「文学作品たちからもらう〝ちょっとしたきっかけ〟は人の人生を豊かにする」。西本氏の感性豊かな語りから、作家たちが近江の風景からすくい取った近江の豊かさに触れることができる講座となりました。

[講師プロフィール]

西本 梛枝 氏(文筆業(日本ペンクラブ・日本詩人クラブ・観光ジャーナリスト会議等々 会員)旅や観光に関した記事、随筆を主に執筆。)

1945年、島根県生まれ。文筆家。神戸大学教育学部卒業。日本ペンクラブ、日本詩人クラブ、日本現代詩人会、観光ジャーナリスト会議会員。

3年間小学校教師を勤めた後、民放テレビで「東海自然歩道」の紹介番組を担当したのを切っ掛けに旅行ガイドブックや紀行書の執筆。一方で、テレビ、ラジオで旅を書いたり語ったり。著書は『鳰の浮巣』、『湖の風回廊』などがある。