おうみブログ

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

お知らせ

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

お知らせ

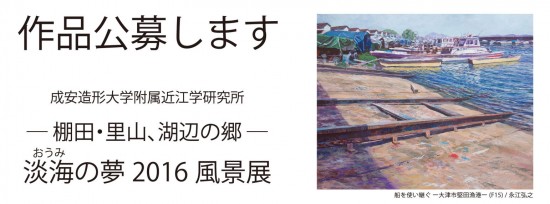

淡海の夢風景展では、琵琶湖の豊かな水系の中で育まれた棚田・里山、そして歴史ある町並みや湖岸の景観を中心とした湖辺の郷が織りなす風景を、さまざまな視点・アプローチで表現した 平面作品(絵画・版画・写真など)を公募します。

ふるってご応募ください。

【公募展名】 「棚田・里山、湖辺の郷 淡海の夢2016風景展」

【会 期】 12月6日(火)~12月17日(土)

12:00~18:00 | 入場無料 | 日曜休館 |

【会 場】 成安造形大学 ギャラリーアートサイト

(応募多数の場合は、学内の2会場で展示します)

◎ 期間中に企画者 永江弘之、他本学教員によるアーティストトークを予定しています。

【企画・監修】 永江弘之(成安造形大学教授・本研究所研究員)

【主 催】 成安造形大学附属近江学研究所

【協 賛】 株式会社クサカベ、ホルベイン工業株式会社

応募要領

応募資格 プロ、アマ、幼小中高校生を問わず、どなたでも応募できます。

※ 応募作品多数の際は、審査を実施いたします。

作品サイズ 幅120㎝以内(50号の長辺幅まで。額・マットは作品サイズに含まず)

出品点数 1人1点まで

出品料 無料

応募方法 「作品募集要項」に掲載の出品票を、郵送にて送付ください。

「作品募集要項」をご希望の方は、下記の作品募集要項[PDFデータ]から

ダウンロードしてください。

出品申込締切 2016年11月7日(月)〔当日消印有効〕

搬入日 2016年11月22日(火) ・24日(木) ・25日(金)

搬入方法 送付または、附属近江学研究所 窓口へ持ち込み

※詳細は作品募集要項をご確認ください。

>>>淡海の夢2016公募チラシ ダウンロード[PDFデータ489kb]

>>>淡海の夢2016風景展 募集要項[PDFデータ255kb]

>>>「淡海の夢2010~2015風景展」出品作品を近江ギャラリーで公開しています。

日時:2016年7月9日(土)10:50~12:20

場所:成安造形大学 聚英ホール

講師:福家 俊彦(天台寺門宗総本山 三井寺執事長)

タイトル:近江の山 信仰とくらし-円空と山岳信仰

「近江の山 信仰とくらし」をテーマとした会員限定講座の第二回目は、天台寺門宗総本山三井寺の執事長で、本学附属近江学研究所の客員研究員でもある福家俊彦氏にご登壇いただきました。

「円空と山岳信仰 〜日本宗教史のもうひとつの水脈〜」と題された講座は、全国を遍歴しながら多くの仏像を制作した遊行僧「円空」に焦点を当てていただきました。

講座のはじめは聖地巡礼など、僧や巡礼者が、旅をする意義、そして霊場の重要性について話され、本題の円空に移っていきました。

現在の岐阜県羽島に生まれた円空は、生涯十二万体の造仏を祈願して全国を歩いたことで知られ、延宝七年(一六七九)に三井寺の長吏尊栄から血脈を受法されたことで三井寺とは非常に深い縁があることなどが解説されました。

最後に、円空にとっての放浪とは、イコン(しるし)としての円空仏について、また、円空の生涯から見える自然観や宗教観などがまとめとして語られました。

山岳修験の影響を受け、自然に宿る神仏の存在などを仏像に込めて様々な場所にその足跡を残した円空の知られざる姿を垣間見ることができました。

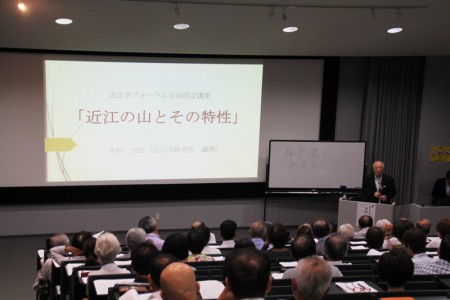

日時:2016年6月25日(土)10:50~12:20

場所:成安造形大学 聚英ホール

講師:木村 至宏(近江学研究所 顧問)

タイトル:近江の山とその特性

今年度近江学フォーラム会員限定講座の1回目は、今年度から顧問に就任された木村前所長に早くもご登壇いただきました。今年度のフォーラム特集テーマは「近江の山 信仰とくらし」で、限定講座のライナップもそれに合わせています。その第1回目ということで概論的に「近江の山とその特性」というタイトルで木村顧問に語っていただきました。

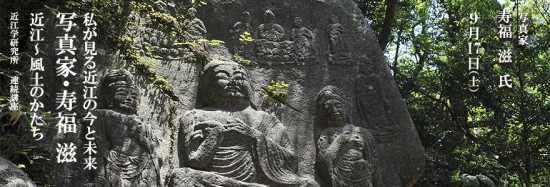

講座は、はじめの50分間で、田上、金勝、比良、比叡など琵琶湖を囲むように連なる山々と、三上山、長命寺山、繖山などその手前や周りに散在する独立峰の紹介、そして、山の信仰や文化が豊かな文化財を育んだことや、山が文学や風景の形成の要素になったことなどが資料をもとに話されました。その後、写真家の寿福滋先生の山の写真がふんだんに紹介しながら、木村近江学の中心をなす「近江の山」、そして近江自体が池泉回遊式庭園であるという素晴らしい文化資源について語られました。

今年度の会員限定講座の概論として、大変内容の濃い講座となりました。「今年度の現地研修も含めて、限定講座が楽しみです」という声が会員さんから聞かれました。

【講師プロフィール】

1935年滋賀県生れ。大津市歴史博物館初代館長。成安造形大学教授を経て2000年同大学学長。‘09年成安造形大学名誉教授・同大学附属近江学研究所所長。‘16年同研究所顧問。専攻日本文化史。‘96年第40回京都新聞文化賞受賞。‘04年滋賀県文化賞受賞。‘13年平成25年地域文化功労者文部科学大臣表彰。主な著書「琵琶湖‐その呼称の由来」(2001サンライズ出版)、「日本歴史地名大系 滋賀県の地名」(1991共編著 平凡社)他多数

日時:2016年6月18日(土)

場所:大津市堅田地区

講師:永江弘之(本学イラストレーション領域教授・近江学研究所研究員)

講師:待井健一(本学非常勤講師)

タイトル:淡海の夢2016 堅田・湖族の郷写生会

当日は暑いくらいの快晴となりました。太陽の光で湖面が輝く中、堅田ならではの漁業の営み、湖、船、路地などのたくさんのモティーフを写生されました。

講評では、永江研究員・待井先生の写生作品も紹介され、的確なアドバイスを参加者のみなさんは熱心に聞いておられました。参加者の作品では水彩の作品以外にもヨシペンなどを使った作品などもありバラエティーに富んだ内容にたいへん盛り上がりました。

堅田漁港にて写生の解説をする永江研究員と待井先生

講評の様子。(左:永江研究員・右:待井先生)

日時:2016年6月11日(土)10:50~12:20

場所:成安造形大学 聚英ホール

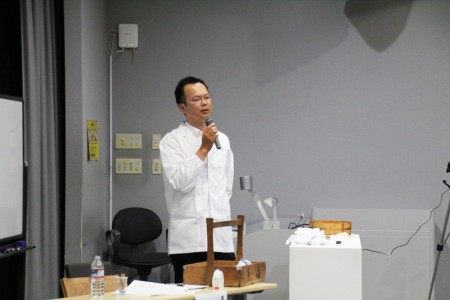

講師:左嵜 謙祐 氏(魚治七代目治右衛門・熟鮓職人)

対談:石川 亮(近江学研究所 研究員)

タイトル:近江のかたちを明日につなぐ「近江~受け継ぐかたち 鮒寿しとその環境が教えてくれること」

今年度はじめの、連続公開講座は、受け継ぐかたちとして、高島市マキノの海津で、江戸中期創業の老舗「魚治」の7代目左嵜謙祐氏にご登壇いただきました。

石川亮研究員との対談で講座がはじまり、鮒寿しの歴史から、鮒寿しのつくり方、ニゴロブナの話しなど、鮒寿しづくりの左嵜氏の丁寧な仕事が紹介されました。

その後、最も強調されたのが、海津という場所の風土です。「江戸時代には港町、宿場町として栄えた海津で、魚屋(うおや)として出発した「魚治」はその風土の中で育った。清い水と、水田、そして鮒という3つの資源がこの地に豊富にあったことが鮒寿しづくり条件となり、子持ちの鮒が鮒寿しになっているのは、田んぼに産卵に来る鮒を農家の人が捕獲したところにはじまるので、あえて子持ちの鮒を求めて捕獲したのではなく、半農半漁の生業(なりわい)のかたちが今の鮒寿しをつくることになった」と話されました。

最後に、石川研究員が、これからの「魚治」の活動について尋ねると、先代が残された家訓にある「歯車になれ」(変えてはならないものは確実に守り続け、次代に伝えなさい)という言葉を大切に、変わらず海津の風土を生かしながら、今の時代にあった活動をコツコツ続けていきたいと抱負が語られました。

左嵜氏に会場で実演もしていただきました。

参加者からの質問に応える左嵜氏

日時:2016年5月28日(土)

場所:大津市仰木地区

講師:永江弘之(本学イラストレーション領域教授・近江学研究所研究員)

講師:板東勲(本学非常勤講師)

タイトル:淡海の夢2016仰木・棚田里山写生会

あいにくの曇り空でしたが、水が張られた棚田の風景のなか参加者の皆さん思い思いの場所で熱心に写生されていました。

当日は比叡山国際トレイルレースも開催され、応援の仰木太鼓が響いて賑わっていました。

講評は辻尾地区の自治会館をお借りし、一日の成果を披露されました。

前回も参加された方から、前回の写生会での板東先生からのアドバイスを活かして写生しましたとのコメントもいただき、スタッフ一同励みになりました。

上仰木自治会館にて、はじめに永江研究員から写生についての説明とアドバイスがありました。

6/11(土)開催の連続公開講座「近江のかたちを明日につなぐ-受け継ぐかたち~鮒寿しとその環境が教えてくれること」の関連イベントとして、『近江のかたちを明日につなぐ展vol.5「鮒寿しとその環境が教えてくれること」』を開催します。

展覧会

近江のかたちを明日につなぐ展vol.5

「鮒寿しとその環境が教えてくれること」

会期:5月30日(月)-6月11日(土)10:00-17:00

場所:成安造形大学 聚英館一階 情報発信ギャラリー

概要:

「魚治」は湖、山、街道の接点に位置し、古くから交通の要衝であることから、新鮮な魚や、塩、近江の米などが無理なく手に入れることのできる環境であると言えるでしょう。左嵜氏は先代から「歯車になれ」と教えられたそうです。受け継がれてきた鮒寿しづくりから見える知恵や工夫が、客人を迎える心や考え方に繋がっているのではないでしょうか。この展覧会では、今回の公開講座を前に、実際に鮒寿しづくりで使用される道具や、2015年度に本学地域連携推進センターが行った「ビワパールまるごとブランディング」で陶芸家・古谷宣幸氏が制作した器を一緒に展示します。湖をとりまく環境から産まれるものを視覚で体感いただきます。

連続公開講座

「近江のかたちを明日につなぐ-受け継ぐかたち~鮒寿しとその環境が教えてくれること」

講師:左嵜謙祐氏(魚治七代目治右衛門・熟鮓職人)

日時:6月11日(土)10:50ー12:20

締切:5月27日(金)必着

受講料:500円(当日受付にて徴収します)

講座内容はこちら

受講に関するお問い合わせはこちら

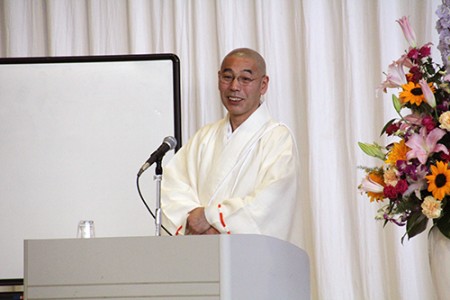

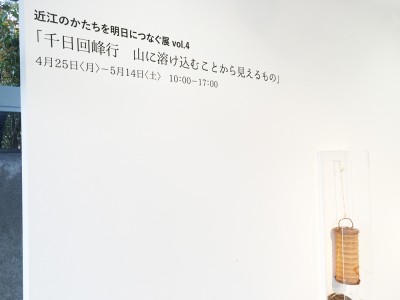

日時:2016年5月14日(土)10:50~12:20

場所:成安造形大学 体育館

講師:上原 行照 氏(千日回峰行 大行満大阿闍梨、伊崎寺住職)

タイトル:「千日回峰行 山に溶け込むことから見えるもの」

上原行照 師

たくさんのご応募をいただき、体育館にて講演を行いました

開会のごあいさつ

木村至宏 (近江学研究所 顧問)

閉会のごあいさつ

西久松吉雄(近江学研究所所長)

展覧会場

[ゴールデンウィーク休業期間のお知らせ]

2016年4月29日(金)~2016年5月5日(木)の期間は、大学窓口は休業となります。

2016年5月6日(金)から、平常どおり開室します。

緊急の連絡の場合は、お手数ですが、成安造形大学代表番号077-574-2111までおかけ直しください。

どうぞよろしくお願いいたします。

近江学研究所