おうみブログ

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

公開講座

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

公開講座

田植えを終えた仰木地区平尾の馬蹄形の棚田

朝のレクレーション

棚田の縁にはイノシシやシカからお米を防護するため柵がはりめぐされている。

風景画制作中の永江先生

制作に集中する参加者のみなさん

講評する阪東先生

一人一人の作品へ講評する永江先生

左 永江先生作品 右 井上直久先生作品

日時:2013年5月11日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

講師:遠藤 仁兵衛氏 (和菓子処藤屋内匠十三代目店主)

対談:加藤 賢治(本研究所研究員)

タイトル:「食のかたち~和菓子処 藤屋内匠」

本日、附属近江学研究所主催の「近江のかたちを明日につなぐ」をテーマに

連続講座の第一回目として「食のかたち~和菓子処 藤屋内匠」を開講しました。

創業寛文元年(1661)、近江八景や大津絵をかたどった落雁(らくがん)という伝統ある銘菓をつくり続ける和菓子処藤屋内匠の十三代目店主遠藤仁兵衛氏をお迎えし、本研究所の加藤賢治研究員と対談いただきました。

遠藤仁兵衛氏

加藤賢治研究員 と 実演を行う遠藤夫妻

日時:2013年4月27日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

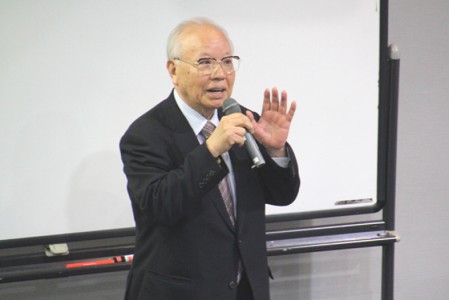

講師:金田 章裕 氏

タイトル:「琵琶湖の景観 〜水辺の文化的景観をめぐって〜」

金田先生のご紹介をする木村所長

2013年度附属近江学研究所 公開講座 応募申込受付中です。

附属近江学研究所の公開講座は、2013度も、日本を代表する研究者を招聘しての特別公開講座や、昨年に引き続いての連続公開講座「近江のかたちを明日につなぐ」、そして仰木・坂本・堅田を舞台とした写生会など多彩なラインナップとなっております。

ぜひお申込ください。

<2013年度近江学研究所 公開講座>

【特別公開講座】

4月27日(土)「琵琶湖の景観」

講師:金田 章裕氏(人間文化研究機構長・前京都大学副学長) 応募締切日 : 4/12(金)

6月15日(土)「ニッポンの里山」

講師:今森 光彦氏(写真家・本学客員教授) 応募締切日 : 5/31(金)

【連続講座 近江のかたちを明日につなぐ】

5月11日(土)「近江~食のかたち -和菓子処藤屋内匠-」

講師:遠藤 仁兵衛氏(和菓子処 藤屋内匠 十三代目店主)×加藤 賢治(本研究所研究員)

応募締切日 : 4/22(金)

7月20日(土)「近江~受け継ぐかたち① -彦根仏壇・株式会社井上-」

講師:井上 昌一氏(井上仏壇店 株式会社井上 代表取締役)×石川 亮(本研究所研究員)

応募締切日 : 7/5(金)

9月14日(土)「近江~受け継ぐかたち② -北近江の地酒・冨田酒造-」

講師:冨田 泰伸氏(冨田酒造有限会社 十五代目蔵元)×加藤 賢治・石川 亮(本研究所研究員)

応募締切日 : 8/30(金)

11月30日(土)「近江~屋根のかたち -檜皮葺-」

河村 直良氏(株式会社河村社寺工殿社 代表取締役)×小嵜 善通(本学教授・本研究所研究員)

応募締切日 : 11/15(金)

12月21日(土)「近江~地域文化のかたち -『風と土の工藝』にみる地域活動-」

講師:清水安治氏(滋賀県職員・一級建築士)×辻喜代治(本学教授・本研究所研究員)

応募締切日 : 12/6(金)

【連続講座(写生会) 淡海(おうみ)の夢2013】

5月25日(土)「仰木・棚田写生会」

講師:永江弘之(本学准教授・本研究所研究員)ほか本学教員が参加予定

応募締切日 : 5/10(金)

6月22日(土)「坂本・石垣と里坊の町写生会」

講師:永江 弘之(本学准教授・本研究所研究員)ほか本学教員が参加予定

応募締切日 : 6/7(金)

10月20日(日)「堅田・湖族の郷写生会」

講師:永江 弘之(本学准教授・本研究所研究員)ほか本学教員が参加予定

応募締切日 : 10/4(金)

ブライアンさん

本学内で人気のカフェテリア「結」の経営者で、有限会社ブルーベリーフィールズ紀伊国屋代表取締役の岩田康子氏を講師に迎え、ご自身の体験をもとにした「ローカルフード」について語っていただきました。

前半の講演では、滋賀県に移住し、ブルーベリーを栽培始められた当時の話から、かまどでご飯を炊くもてなしの発見、子供達に食べる楽しさをしらせること、そしてお手伝いのおばさまが話してくれた小さな幸せの話など、岩田氏が日常感じておられる食育や価値観について熱心に語っていただきました。

後半は、近江学研究所大岩剛一研究員が聞き手となって対談が行われました。

大岩研究員は東京、岩田氏は京都と出身地は異なりますが、お二人は同世代であり、高度経済成長とともに、常にお金が出回り、ものにあふれた時代に成長されたとのこと。お互いに大量生産大量消費というこの社会の問題点を話されながら、食べ物に対しては特に、安く、簡単に手に入るものは基本的に体に悪いと警鐘を鳴らされました。

すでに現代の経済社会の中で生活している我々は、どうしても安価で、手に入れやすいものに目が移ってしまう。難しい問題ではあるが、国民全員が本当に大切な次世代の価値観を持つことができるかということで、そうなれば社会も変わっていくのでは、と対談の最後を締めくくられました。

前半は岩田康子氏の講演が行われました。

大岩剛一研究員

10月27日(土)に「淡海の夢 坂本・石垣と里坊の町写生会」を開催しました。

あいにく、2日目(28日(日))は、雨天のため中止になりましたが、

27日は秋晴れの絶好の写生日和になり、28名の方が受講されました。

講師は、永江研究員(イラストレーション領域准教授)と、画家の井上よう子非常勤講師。

開会に合わせて、永江研究員より坂本の写生ポイント解説があった後、

滋賀院門跡前や、慈眼堂付近、日吉大社前など、思い思いの場所での写生を行いました。

講評会は、最澄が生まれたお寺である生源寺境内にある別当大師堂にて行ないました。

一人一人の作品について、講師より的確なアドバイスがあり、みなさん熱心に耳を傾けられていました。

左 井上よう子講師 右 永江弘之研究員

滋賀県東近江市の永源寺から山深く進むと、日本の木地師の発祥の地であるといわれる

小椋谷(蛭谷・君ヶ畑)がある。

ここは平安時代に天皇になれなかった悲運の親王、惟喬親王が隠棲した場所とされ、

親王が山の民に手挽ロクロの技術を教えたという伝承が残っています。

この日は、はじめに加藤研究員が、惟喬親王伝説や、

全国に散らばった木地師を座的な組織に取り入れネットワークを構築していたという

近世の「氏子狩制度」について解説。

また、小椋谷をフィールドワークした記録を写真で紹介しました。

つづいて、小椋谷で一旦途絶えていた木地業を復活させ、

唯一木地師としてこの技を独学で続け、木地を制作されている小椋昭二さんを招き、

工芸分野を専門とする辻喜代治研究員が木地の魅力についてインタビューしました。

7月21日(土)、第2回目の近江学フォーラム会員限定講座を開催しました。

講師に大津市歴史博物館学芸員で近江学研究所の客員研究員である和田光生先生を迎え、

京都と若狭を結ぶ渓谷に位置する葛川坊村の明王院で行われる

「太鼓廻し」について講演いただきました。

毎年7月18日に行われる葛川明王院の「太鼓廻し」という行事は、葛川地域の民俗行事であると同時に、比叡山延暦寺で行われる千日回峰行という僧侶の修行の一部でもあるという非常に稀な形式をとる祭礼です。和田先生は、その起こりが千日回峰行の礎を築いた相応和尚(そうおうかしょう)(831〜918)にあるとして、相応の人物像を資料に基づいて解説されました。

伝承によると、相応和尚は法華経の「常不軽菩薩品」に基づき、毎日花を根本中堂に捧げるという行為を繰り返し、そこから長期間、山中を闊歩することで悟りを得るという回峰行にたどり着いた。その修行の起源は、比叡山ではなく比良山の麓、葛川の坊村「三の滝」で、山中での修行を支えてくれる不動明王を観想していた際、滝壺に不動明王が現れ、それに相応が飛びつき抱きついたところ桂(かつら)の古木であった。この古木で不動明王を彫り、安置したのが明王院の始まりである。

和田先生はこの伝承が鎌倉時代前期の高僧である慈円によって書かれたと言われる『葛川縁起』によるところが多くあるとしながら、この葛川明王院から比叡山の千日回峰行が始まったという意義について話されました。そして、千日回峰行を行う行者がその通過儀礼として、この太鼓廻しに参加するということ、そして、その行事を葛川地区の住民が支えているという関係性が、この民俗行事の注目すべきところであると述べられました。

また、先日18日の夜に行われた「太鼓廻し」の写真を投影され、この行事の全貌を臨場感あふれるスライドショーで紹介していただきました。来年の7月18日は是非とも葛川を訪れたいと思いました。

報告:近江学研究所研究員 加藤賢治

日時:2012年7月21日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

講師:和田 光生氏 (大津市歴史博物館 学芸員)

今年開催された「葛川の太鼓廻し」の京都新聞の記事はこちら

附属近江学研究所主催の「近江のかたちを明日につなぐ」をテーマに

連続講座の第2回目として「まとうかたち~湖東の織物-近江上布」を開講しました。

滋賀県の湖東地域は、長浜の絹織物(ちりめん)、とならんでこの地に自生する麻を素材とする織物の一大産地であった。

それらは近江上布と呼ばれ、古くから近江商人によって日本全国に流通し、近江の一大ブランドであった。

受講者に触れてもらいたいと紹介された近江上布や麻の作品

河原林 美知子研究員