近江学研究所の活動の進捗 | 研究員の活動

近江学フォーラム会員限定講座第5回「里坊―律院の庭園と西教寺本堂大壁画」

近江学フォーラム会員限定講座第5回 「里坊―律院の庭園と西教寺本堂大壁画」

日時:12月14日(土)10:20~12:20

場所:成安造形大学 聚英ホール

講師:加藤 賢治(本学准教授・本研究所副所長)

ゲスト:木村 至宏(本学名誉教授・本研究所顧問)

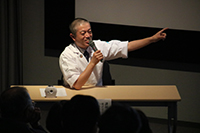

加藤賢治副所長

文化誌「近江学」11号、テーマ「里のいとなみ」の中で、発表した講座タイトルと同名の論考について、筆者である加藤副所長が解説しました。

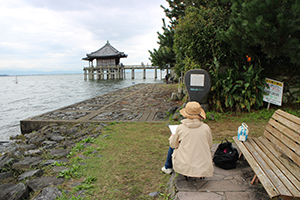

「門前町坂本には名勝庭園を有する里坊が点在するが、その作庭の背景には、比叡山で厳しい修行をしてきた僧侶のある種の「悟り」に近い思想が流れているのではないか。」「また、西教寺の本堂にある日本画家三輪牒勢が描いた大壁画は、江戸時代初期の禅僧沢庵禅師が西教寺を訪れた時に、詠んだ詩がもとになっている。」と解説した後、ともに自然の中に人間が溶け込み、草木も動物も安らかに暮らす浄土を表しているのではないかと里坊と壁画の共通点をまとめました。そして、最後の20分西教寺の話のつながりということで、木村至宏顧問が、西教寺を菩提寺とする明智光秀の人柄を西教寺に残る文書や、木像、梵鐘などの資料を紹介しながら解説されました。NHK大河ドラマ「麒麟がくる」の主人公の舞台をしっかり学ぶことができ満足でしたという感想が多く聞かれました。