おうみブログ

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

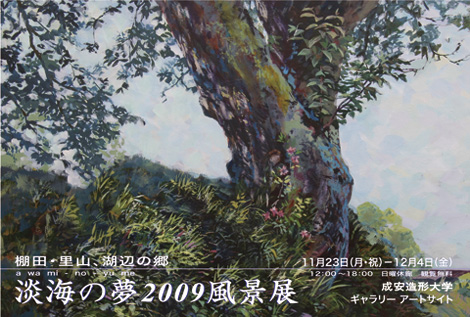

公募風景展です。

近江(滋賀県)を題材とした、一般の方、学生の素敵な作品をご高覧ください。

会期: 2009年11月23日(月)〜12月4日(金)

12:00〜18:00 日曜休館

会場: 成安造形大学 ギャラリー アートサイト

〒520-0248 滋賀県大津市仰木の里東4-3-1

TEL: 077-574-2118(芸術文化交流センター直通)

アクセス: JR湖西線「雄琴駅」下車、駅前よりスクールバスにて5分。

成安造形大学が立地する滋賀県大津市仰木(おおぎ)には、比叡山、比良山を遠望し、豊かな琵琶湖の水系に育まれた里山環境が残されています。 自然と人の暮らし(いとなみ)の調和、多様な命の共存、そのありようは近年、多くの人々の関心を集めています。

琵琶湖=あたたかく恵み多き淡水の湖、そこから生まれてくる未来へのヴィジョン、そんな意味を込めて名付けた「淡海の夢(あわみのゆめ)」。広く一般の方にご出品いただいた本展は、「棚田・里山、湖辺の郷」をテーマとした成安造形大学附属芸術文化交流センター公開講座「淡海の夢2009」企画の一環です。

アートには日常の中にある「美」を認識させる力があります。意識して見ようとしなければ見えてこないものが私たちのまわりにはあふれています。画家の眼、写真家の眼は、そうした何気ない「美」を鋭敏にとらえて作品を生み出します。そうして表現された作品と鑑賞者との間に共通の想いが響きあい、感動が生まれます。アートを通して豊かな感受性を目覚めさせ、磨くことが、本学の使命であり、この企画の目指すところです。

都会で育った人たちにも棚田・里山風景は「日本の原風景」のなつかしさを感じさせ、感銘を与えます。 この展覧会を通して、滋賀県(近江)の自然や町並み、生活の営みのあり方が、美しく、価値あるものだと感じていただければ幸いです。

11月22日(日)仰木森林学(全4回)の授業もいよいよ最終日となりました。1回目は山林フィールドワーク、2回目は山林間伐作業、3回目は切り出した間伐材を利用した木工作品制作と続き、最終回は山林の面積を計測する測量実習が行なわれました。

専門の県の職員さんから直接ご指導いただき、地元の方々と一緒に3班に分かれて測量作業を行ないました。専門の機材(望遠スコープ)を使っての作業。慣れるまでは戸惑いますが、慣れれば木々の間隙をぬってポイントとなる赤白の棒を探すという難しい作業も徐々に快感に変わっていきました。

午前中、この測量実習を行い上仰木の自治会館で昼食、その後、各班が測量結果を発表して、仰木森林学の締めくくり「修了式」へ。

修了式では上海からの留学生が「私の生まれ育った上海には仰木のような山がなく、この4回の授業は本当に刺激的でした。森林を守ることの大切さ、またその苦労が、そして森林を守る地元の方々の熱い情熱がこの体験によってよくわかりました。これからもこのような活動に参加したいです」とコメントをくれました。

4回の授業に際して、車での送迎や、お昼ご飯の準備、お土産まで戴くなど地元の方々に本当にお世話になりました。ありがとうございました。

報告:近江学研究所研究員 加藤賢治

修了式で感想を語る学生

スコープを使う学生

測量シーン

11月21日(土)、講座「近江学」の学生さん対象の補講として、大津市歴史博物館の企画展を見学してきました。

企画展は「湖都大津 社寺の名宝展」と題され、大津市内10ヶ所の社寺が保有する仏像と神像を中心とした文化財を集めて開催されていました。

今回の見ものは、展示の方法。普通の展覧会であれば、社寺ごとに文化財を並べて展示するところですが、今回は仏像の種類ごとに分けて展示がされていました。いわゆる仏像というものは、○○如来、○○菩薩などというように、数え切れないほどの種類に分かれています。これは、何千巻あるといわれるお経に基づいて仏像が生まれるからといわれています。このことが仏道に入ってない我々にとっては非常に複雑でわかりにくくなっています。

そこで、今回の展示は、仏像を如来部、菩薩部、明王部、天部と4つの種類に分け、例えば如来部であれば、釈迦如来、薬師如来、阿弥陀如来など如来さんを固めて展示し、如来部に属する仏様の特徴が詳しくわかりやすく解説されるようになっています。続いて菩薩部は聖観音菩薩、弥勒菩薩、千手観音菩薩など、各社寺の菩薩部の名宝が並ぶという感じです。

今回の展覧会の図録も本学の卒業生らが仏像のイラストレーションを描いて親しみやすく編集され、大きな反響を呼んで話題となりました。残念ながら展覧会は11月23日で終了となりますが、図録は販売されますので購入できます。是非ご一読ください!

学生たちはこの展覧会を企画されました大津市歴史博物館の寺島典人学芸員の解説を受け、その後じっくり見学をしました。仏像・神像の不思議に触れ、???をたくさん感じながら、日本仏教の一端を垣間見ることができました。

報告:近江学研究所研究員 加藤賢治

11月15日(日)本学教育後援会(保護者会)のOBG会である楽波会(さざなみかい)恒例の研修旅行が行われました。講師は近江学研究所研究員である私、加藤が担当させていただきました。

9時15分JR大津京駅集合出発、参加者19名で一路比叡山へ。天候は晴れということで恵まれましたが、山頂は肌寒く感じました。

紅葉がきれいな山頂ドライブウエイ。琵琶湖を下に眺めながら東塔地区へ向かいました。大講堂・根本中堂を拝観し、1200年の間途絶えることなく灯り続けているという不滅の法灯を見学しました。また、法然、親鸞、栄西、道元、日蓮らがこの比叡山に学んだことにも触れました。

この研修旅行は比叡山のすべてを巡るということで昼食後、西塔→横川へと向かいました。西塔ではにない堂、仏足石、釈迦堂を見学、道中では12年籠山行や千日回峰行など厳しい比叡山での修行の話をしました。

横川地区では元三大師良源と恵心僧都源信の思想を紹介し、横川中堂、元三大師堂、恵心院を訪ねました。日本の浄土思想の基礎をつくった源信の思想は阿弥陀信仰や地蔵信仰、また観音信仰として庶民の心を救った。また、その師である比叡山中興の祖良源はたくさんの伝説が語られ、おみくじの元祖という逸話も含めて大師信仰が今も息づいていることなど解説しました。

成安造形大学はこのような日本仏教の母山である比叡山の麓にあり、これら高僧たちが残した深遠な思想をすぐそばで学ぶことが出来ます。最後には「昨年開設された近江学研究所もそういったものに光を当て、忘れ去られようとするものや見逃しがちな大切なものを改めて検証しようとしています」と締めくくりました。

身近にあってわかっているようでわかっていない日本仏教の不思議に触れた楽しい時間はあっという間に過ぎ、午後3時30分JRおごと温泉駅で解散しました。

報告:近江学研究所研究員 加藤賢治

私の研究の一環で、京都府京丹波町の新宮寺というお寺にある破損仏15体を拝観してきました。

11月7日の土曜日朝7時に大津市の自宅を車で出発し、湖西道路を山科へ。山科から京都に入って五条通りを洛西へ、洛西沓掛から京都縦貫道に入り、亀岡、園部、を越えて終点まで行くと京丹波町です。約2時間弱のドライブでした。

新宮寺がある場所は京丹波町「豊田」という集落ですが地元の方は「新宮谷」と呼んでいるようです。

縦貫道終点から国道9号線を福知山方面へ進むと5分ほどで右手に九手神社という神社が見え、そこを山に向かって上がると新宮寺です。ご住職は不在でしたが、お堂を開けていただき拝観させていただきました。

新宮寺の本堂は山の中腹にありますが、そこから石段を100段ほど上がったところに不動堂があり、その堂内に目的の仏様がありました。堂内の中心仏は東寺にいらっしゃる結跏趺坐の国宝不動明王と同じ形式の不動さんです。迫力十分でした。その周りに、痛々しい破損仏が15体安置されています。四天王の一人広目天であるといわれる仏様だけはなんとなく在りし日の様子がうかがえますが、両手と頭と片腕はありません。その他の仏像に到っては、制作当時いずれの仏様であったか想像すらできませんでした。

村人の言い伝えによると、かつては街道沿いにある九手神社に神宮寺があり神仏習合の中で大切に安置されていましたが、明治はじめの廃仏毀釈によってそこから追い出され、村人たちが保管した。中には土に埋めたものもあったかもしれないとのことでしたが、それらが大正期に山中の新宮寺に移され、今このように保管されているという事でした。

この新宮寺の開山は古く、寺伝によると平安時代に遡り、白河上皇が熊野から神仏を勧進した事にはじまるといいます。地図を見ますとこの京丹波町には熊野とつく社寺名をいくつか見ることができます。

この地域は江戸時代にも宿場町として栄えていたようですが、平安時代に遡っても山陰地方と京都を結ぶ幹線道路となっており、熊野の神仏がたくさん鎮座する宗教文化圏を形成していたとも考えられます。

痛々しい仏像を目の前にして、そんな古代のロマンを感じていました。

報告:近江学研究所研究員 加藤賢治

不動堂

不動堂への石段

新宮寺入口

新宮寺への道

丹波須知の旧街道

10月31日(土)表記の県民向け公開講座がJR南草津駅前「草津市立市民交流プラザ大会議室」で行われました。びわ湖を囲む大学が集まり、「近江のいまむかし」をテーマに各大学の教員がリレーで講師をつとめるという公開講座です。

そのトップを成安造形大学が担当し、近江学研究所木村至宏所長が「近江の歴史と文化の特性」と題して近江の魅力を語られました。

1時30分から力石伸夫滋賀大学理事のあいさつで連続講座が開幕し、一般参加者約100名の前で木村所長の講演が始まりました。木村所長は近江国は「湖の国」「山の国」「道の国」と大きくその特色を分け、レジメに従ってじっくり解説がされました。解説の後はスライドで視覚的にその魅力を確かめ、参加者の多くは臨場感のある講義に満足そうで、いつもの木村所長の話術に翻弄されていました。

近江学研究所が企画する公開講座も自然/文化の宝庫である滋賀県を再考し、様々な形で未来のくらしに役立てようとするものですが、環びわ湖大学コンソーシアムの活動の中にも同じ目的があります。21世紀に向けてますますの発展を目指すコンソーシアムの詳細は下記です。近江学研究所同様ご注目を!

http://www.kanbiwa.jp/ 環びわ湖大学コンソーシアム

報告:近江学研究所研究員 加藤賢治

10月25日(日)人気サスペンスドラマTBS水曜劇場「浅見光彦~最終章~」の撮影が近江学研究所で行われました。主役の沢村一樹さん、ヒロインのいとうあいこさん、大学教授役の鶴見辰吾さんが登場!約3時間にわたってロケが行われました。

物語は滋賀県が舞台となり、鶴見辰吾さんふんする大学教授が事件のカギを握るという設定です。

数名のエキストラが必要ということで、学内で映像祭などを企画する学生グループに声をかけたところ、10数名が休日にもかかわらず参加してくれました。多くのスタッフが無駄なく動くプロの撮影現場に立会い、学生たちは「緊張感みなぎる現場で、たくさんのことを学べました」と感想を聞かせてくれました。

今回の撮影は、(社)びわこビジターズビューロー内に設置された「滋賀ロケーションオフィス」からの紹介で、このロケーションオフィスは滋賀の観光事業の促進を目指して映画やテレビドラマのロケーションを誘致し、全国に滋賀県の魅力を発信しようと活動されています。

近江学研究所も大学とともに、それらの活動を応援し、協働して近江を盛り上げたいと思います。

今回の収録分の放送はTBS系11月18日(水)午後9時から。水曜劇場「浅見光彦~最終章~第5話」です。ぜひご覧ください!

報告:近江学研究所研究員 加藤賢治

10月17日(土)近江学フォーラム現地研修-湖北 観音の里めぐり-を実施しました。バスでの現地研修。午前8時45分JRおごと温泉集合。木村至宏近江学研究所所長の車内での講演が始まり、一路湖北へと出発しました。木村所長のガイドは快調!いつものわかりやすく楽しい解説で、白洲正子がたどった湖西路を進み観音の里へ。

湖北の観音様は重要文化財のものを含め美しい仏像がたくさんあることで全国的に著名ですが、今回の研修は、村人が輪番で村のお堂をお守りするという、そういう形式を今に伝える集落にしぼって4つのお堂を訪ねました。

石道(いしみち)という集落にある石道寺(しゃくどうじ)では、湖北の観音の里を舞台とした井上靖の名著『星と祭』の一節を木村所長が朗読され、作家が見る十一面観音の「美」を語られました。あいにくの曇天で一時的に激しい雨がこのタイミングで降りましたが、堂内に響く雨音は水の神様である十一面観音のBGMとなり、すがすがしく心地の良いものとなりました。

現地研修ということで湖北に観音が多い理由や時代とともに変化する仏像の形式のことなど、日本美術史を専門とする小嵜研究員による詳しい解説もあり、40名のフォーラム会員参加者の目は真剣そのものでした。

木村所長は「お堂の観音様の姿は今後も変わることはありませんが、それを拝観する皆さんの心は変化しています。機会があれば何度でもこの湖北の観音様を訪ねてください」と現地研修を締めくくられました。

午後3時半、雨もあがり少し晴れ間が見える湖北の琵琶湖。竹生島を車窓に見ながら帰途に着きました。

次年度の研修の企画を考えながら・・・。

報告:近江学研究所 研究員 加藤賢治

昨日、本日の10月10日(土)・11日(日)に成安造形大学で響心祭(大学祭)が行われています。成安造形大学事務局では学校法人京都成安学園近藤理事長と成安造形大学牛尾学長の店を出店しました。店の名前はこの4月から現近江学研究所木村所長に代わって学長に就任されました牛尾学長にちなんで「うしお屋」。

売り物は牛丼と牛皿。本場近江牛と仰木棚田米という最高の出会いを完成させ、究極の地産地消を実現させました。

理事長、学長ご両人と山﨑常務理事の出資で、儲けは考えない。学生支援ということで学生さん大盛り!近江の味を堪能していただきました。昨日は2日分を予定していた近江牛も完売。今日は買出しからスタートです。

これも広い意味で「近江学」?ご来場お待ちしています!

報告:近江学研究所研究員 加藤賢治

9月26日(土)、浜大津大津港周辺で2009びわ湖学生フェスティバルが開催されました。これは滋賀県の13大学の学生が集まり、学生同士の親睦と地域住民との交流を目的に開催されるもので、今年は成安造形大学が当番大学ということで行われました。

そのフェスティバルの目玉として、琵琶湖汽船(株)の協力を得て、近江学研究所が船上講演会を企画しました。講師はもちろん近江学研究所木村至宏所長。『湖上から見る近江八景』と題して、約1時間、船上で景色を見ながら近江八景について語っていただきました。

当日は快晴。午前中は県内加盟大学の学生120名を前に、午後は一般参加者110名に対して熱弁をふるわれました。湖上から移り行く景色を見ながら、語る木村所長。話は途切れることなく続きます。湖上から眺める堅田浮御堂を前に「千躰の阿弥陀仏がお堂に安置され、湖上に消えて行った魂を鎮め、湖上の安全を守護するために湖上に向けてお堂が建てられています。また、こよなく近江を愛した松尾芭蕉は十六夜の月を眺めながら『鎖あけて 月さしれよ 浮御堂』という名句を残しました」と語られました。

いつもの楽しい語りである「木村節」は琵琶湖の湖面のように冴えわたり、木村先生の琵琶湖のように広く深い知の泉に触れることができた参加者の顔は満足感であふれていました。

琵琶湖汽船の新型エコクルーズ船「megumi」に今回初めて乗船しましたが、視界は良好ですばらしい景色を十分楽しむことができました。近江学研究所では是非ともまたこのような企画を計画し、多くの方に琵琶湖の魅力を伝えたいと思っています。乞うご期待!

報告:近江学研究所研究員 加藤賢治