おうみブログ

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

講座名 古代近江の魅力

日 時 平成22年5月15日(土) 14:00~15:20

場 所 成安造形大学 聚英館三階 聚英ホール

講 師 上田正昭(京都大学名誉教授・歴史学者)

5月15日(土)、京都大学名誉教授上田正昭先生にご登場いただき、表題の通り近江の魅力をたっぷりと語っていただきました。日本歴史学の第一人者である上田先生のご講演とあって公開講座の申し込みは400名を越え、会場を2つに分けて開催しました。

「古代の近江国は大国に分類され、天智天皇はこの地に都を置いた。現在は京都にかくれてあまりイメージがしにくいが、古代近江は東西の要として交通の要衝であり高句麗を中心に朝鮮半島とのつながりが深く国際的であり、水に恵まれ非常に豊かな国であった。」平安京、平城京よりも古くに都が設置された理由はそこにあると強調されました。

また、この時代には万葉集や勅撰漢詩集が編まれ日本文学の礎がここに築かれたことも特筆されると述べられました。最後には江戸時代に朝鮮通信使の外交官として活躍した雨森芳州を紹介され、このように優れた人物を多く排出した近江を誇りに思ってくださいと会場内の参加者に熱いメッセージを投げかけられました。

ゆっくりとわかりやすく丁寧で、ときにユーモアを交えながらのご講演は時間のたつのをしばし忘れさせてくれました。

近江学研究所研究員 加藤賢治

5月3日「仰木祭」の見学を行いました。研究プロジェクトの一環で先ず仰木という村落を知るため、その代表的な祭礼である仰木祭りを体感しました。授業の登録者の他にも参加者があり、総勢20名で見学を行いました。引率者はプロジェクト担当教員大岩先生、永江先生、蔭山先生と私加藤です。午後1時45分JRおごと温泉駅に集合し、仰木へ向かいました。途中で仰木の歴史や中心となる小椋神社の解説を入れました。

今回のポイントはなぜ「仰木祭」が今に残っているのかを考えるということです。必要なければ祭礼もなくなっているはずです。この祭りはかつて仰木の地に11年間すんだといわれる源満仲の伝説に基づいています。仰木は近世以降四ヶ村と呼ばれ上仰木、辻ヶ下、平尾、下仰木の四つの村に分かれ、水利の問題で様々な争いごとがあったといわれています。

満仲は義経や頼朝の先祖であり、清和源氏の祖ともいわれる武将です。仰木では神様として扱われています。もしかすると四ヶ村の水利争いを満仲の伝承が一つにまとめる働きをしていたのではないかとも考えられます。

昭和になっても所々祭りの形式は変化してきています。今年度から実施する仰木研究プロジェクトは「水と暮らし」をテーマに様々な方面から村落を調査していきます。伝承の役割など何か見えないものが見えてくるような期待でいっぱいです。

午後8時、神輿が小椋神社に戻り、祭りは終了です。学生たちは少し疲れた様子でしたが、それぞれが何かを発見したように見え満足そうに思えました。

報告:近江学研究所研究員 加藤賢治

10月に行われる「大津祭」の公式キャラクター「ちま吉」は成安造形大学の学生がデザインしました。

今年度もプロジェクト科目として、授業の一環で大津祭本番までに京阪電車のちま吉ラッピング電車や、自動販売機のデザイン、携帯ストラップ・クリアファイルなどのグッズ販売などちま吉に関する企画をどんどん展開していく予定です。

大津祭の歴史は古く江戸時代初期にさかのぼり、長浜の曳山まつりと並んで湖国三大祭りの一つに数えられます。その源流は京都の祇園会に見ることができますが、精巧なからくりや装飾幕は大津祭独自の文化を今に伝えています。

大津祭を運営するNPO法人大津曳山連盟は2004年に発足し、大津祭の運営に加えて地域活性化の運動も含めてWebサイトの運営の他、様々な取り組みをされています。「ちま吉」もそのような取り組みの中で生まれてきました。

今やちま吉は大津祭を盛り上げ地域活性化のシンボルとして活躍しています。

今回は大津祭の中心地から飛び出しふるさとである成安造形大学に来てくれました。たくさんの来場者に囲まれ人気者でした。

報告:近江学研究所研究員 加藤賢治

4月28日(水)、堅田小学校体育館で6年生203名を対象に歴史の授業をしてきました。

この授業のきっかけは、本学の教職員と学生がseian net.TVの企画で制作した中世の堅田衆を主人公としたアニメーションのドキュメンタリーが放映されたことで、それをご覧になった堅田小学校の先生が6年生の歴史の授業の一環でということで声をかけていただいたことにはじまります。私の本務が地域連携推進センターで地域貢献を仕事としていることもあり、喜んで引き受けさせていただきました。

堅田衆は古くから、特定の権力者に支配されることなく自治が行なわれていたこと、地侍層である殿原衆(とのばらしゅう)と農工商を中心とする全人衆(まろうどしゅう)が身分の違いがありながら役割分担をうまく行っていたことなど、スライドを交えて話をしました。6年生に中世の堅田衆を詳しく解説することは難しいことですが、そのところはアニメーションがわかりやすく解説してくれました。

小学生たちが少しでも歴史やアニメーションづくりに興味を持ってくれればと思いながら小学校を後にしました。

報告:近江学研究所研究員 加藤賢治

4月24日(土)、今年度の近江学研究所の最も注目すべき取り組みである研究所独自の研究「里山〜水と暮らし」がスタートしました。この研究はプロジェクト演習A1・A2という授業名で授業の一環として行われます。当日は10名の学生が021教室に集まり、近江学研究所研究員の大岩先生、永江先生、蔭山先生、そして私加藤がそれぞれこの研究の概要をレクチャーしました。

また、参加した学生は一人ずつ自己紹介しを交えながら、研究への意気込みを語ってくれました。

報告:近江学研究所研究員 加藤賢治

近江学研究所公開講座の初回が終了して、その足ですぐに大津市歴史博物館へ。17日午後1時半から大津市歴史博物館講堂において近江学研究所研究員の加藤が4年前から取り組んできた自分の研究を発表しました。

この講座は歴史博物館の企画展「元三大師良源展」の関連企画で開催されたもので、今回私は比叡山横川(よかわ)の麓にある仰木地区の古式祭礼について報告をしました。

成安造形大学が位置する仰木地区には小椋神社を中心としていわゆる「宮座」が運営され、村人が古くから伝わる祭礼を守ってきた。仰木地区は比叡山の麓にあり、琵琶湖を中心とする湖上交通の要衝にあたり、多くの人物や物資がそこを通過しました。そのような位置関係が仰木の歴史や伝承を深め、他には見られない風習が今に伝えられています。

近江は「宮座」の宝庫と呼ばれ、古くから宮座研究の舞台となりました。その村落組織の形態は多様であり複雑で神仏分離が厳しく行なわれた小椋神社を中心とする仰木地区はその中でも珍しい風習や伝承が多く残されています。

「親村」と呼ばれる村組織を詳しく見ながら、その古式祭礼の大切さを語りました。

150名という多くの方々にご清聴いただき、この講演が近江学研究の一助とご理解いただければこのうえない幸せです。今後も足元の研究を続け、多くの皆さんにその成果をお伝えしていきたいと考えています。

近江学研究所研究員 加藤賢治

講座名:近江学概論-とくに琵琶湖の呼称について-

日 時:平成22年4月17日(土) 10:40-12:00

場 所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

講 師:木村至宏(成安造形大学 附属近江学研究所 所長)

近江学研究所も開設3年目を迎えることができました。その研究所の主要な事業である公開講座も今まで以上に発展させていきたいと考えています。

4月17日(土)は今年度初めての公開講座を開催しました。毎年度初回の公開講座は恒例となっていますが木村所長が担当となっています。今回は「琵琶湖の呼称について」をテーマになぜ琵琶湖という名前がついたのかを多くの資料を提示しながら解説されました。

今でこそ地図で見ると何とか楽器の琵琶に似ていると言えなくもないが、地図がなかった近世初期になぜ琵琶の形に見えたのか。木村所長が何年も前から疑問に思われていたことについてその答えがこの講義によって明らかになりました。

琵琶湖には霊島「竹生島」があり、そこには古来インドの神である弁才天が祀られ、琵琶湖の湖辺に生活する人々の信仰の対象になっていた。その弁才天は別名妙音天とも呼ばれ、楽器の琵琶を抱えたその姿が尊崇されてきた。

確かに湖のかたちが琵琶に似ているということは否定しないが、砂浜に打ち寄せる細波の音は、自然の中で琵琶の音色と重なり、湖辺の人々はその湖を無意識のうちに弁才天の湖、琵琶の湖、と呼ばれるようになったとはいえないだろうか。

時のたつのを忘れさせるいつもの軽快な木村所長の語りで進んだ公開講座。写真や図版も含め多くの資料をひも解きながら、琵琶湖の呼称についての考察が論理的にまたロマンチックに語られました。学生も含め200名を越える参加者は満足そうでした。

近江学研究所研究員 加藤賢治

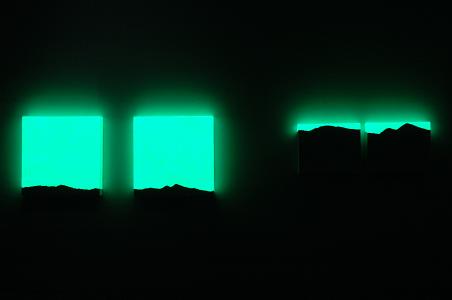

上下画像内/左2点 “日出山(遠景)” “日没山(遠景)” 2009 300×300/mm

上下画像内/右2点 “日出山(近景)” “日没山(近景)” 2009 230×185/mm

上 照明有り 下 照明無し 蓄光インク、アクリル

美術作家で本学非常勤講師の石川亮氏の展覧会『望遠』が3月8日(月)から始まりました。近江の風土を現代アートの視点でとらえた斬新な展覧会です。滋賀県は琵琶湖を中心として山々が取り囲み、その山から水が湧き出て川となり琵琶湖へ注いでいます。この環境に注目した石川氏はそれら山の信仰と麓のくらし、そして水との関係を解き明かしながら、自ら県内を歩き回り、80ヶ所の湧水を集めて展示しています。また、山の稜線をモチーフにした平面作品は空の部分を蓄光塗料で塗り重ね、部屋の照明を消すとその部分が光って稜線を浮かび上がらせるという趣向を凝らせた展示は見物です。

近江学研究所の協力で完成した滋賀県の山と川の地図も見応えがあります。是非とも成安造形大学ギャラリーアートサイトまで見に来てください!3月20日(土)まで。入場無料。最終日は1時から作家の講演会やゲストが参加しての座談会も行われます。私も出ます。ぜひご参加を!

報告:近江学研究所研究員 加藤賢治

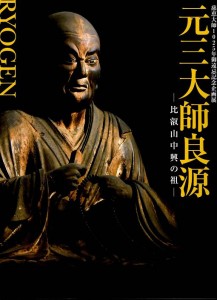

3月6日(土)、話題の大津市歴史博物館企画展「元三大師良源」を見学してきました。サブタイトルが「比叡山中興の祖」。最澄、円仁、円珍と続く延暦寺の系譜もいったんは力をなくしてしまいますが、この良源が疲弊した山内を復興します。サブタイトルはこのことに由来しますが、凄まじい改革を強い意志を持って断行したために、恐ろしい形相の天台座主のイメージが強く、良源自身が厄除の御札などになって民間信仰の対象になっていきました。

おみくじの元祖であるとか僧兵をつくったとか祈祷によって皇室の病を打ち払ったとか、たくさんの伝承が今に伝わっています。最澄や法然、親鸞などに比べると一般的には知られていない僧侶なのかもしれませんが、日本浄土教の祖ともいえる恵心僧都源信を弟子に持ち、自らが観音の化身であるとされた良源は、日本文化の基層をつくった魅力のある人物です。この展覧会の入り口から並ぶ全国各地より集まった元三大師像は圧巻です。

是非ともご高覧ください。4月18日(日)まで。一般800円/高大生400円/小中生200円

報告:近江学研究所研究員 加藤賢治

2月24日(水)11:00~大津プリンスホテルにて、近江学研究所木村至宏所長が「白洲正子と近江」と題して講演されました。これは大津プリンスホテルが会員さんを対象として企画されたもので、当日は120名を越える近江を愛する熱心な方々の参加がありました。

近江の風土を愛した随筆家白洲正子の名著「近江山河抄」「かくれ里」をたどりながら、彼女が訪ねたところを撮影したスライドを中心に眺めながらの講演でした。いつもどおりの木村所長の軽快な口調の解説で、時折笑いを挟みながら1時間半が一瞬のように過ぎました。近江の魅力をたっぷりと鑑賞した参加者のみなさんは満足そうで、近江学研究所の活動に興味を持たれている様子もうかがえました。

木村所長お疲れ様でした。

報告:近江学研究所研究員 加藤賢治