日時:2017年4月22日(土)13:30~15:30

場所:びわ湖ホール 小ホール

講師:水本 邦彦 氏(歴史学者・京都府立大学名誉教授)

タイトル:「村の暮らしと道の社会史-私が見た近江学」

設立10周年を迎えた本学附属近江学研究所は、これまで、公開講座の開講や文化誌「近江学」の発刊を重ね、近江が保有する豊かな歴史文化資源に焦点を当て、それらの中から21世紀にいきづく大切な価値観を探ってきました。

記念の年である今年の4月22日(土)に、びわ湖ホール・小ホールにて近江学研究所設立10周年記念特別公開講座を開講しました。

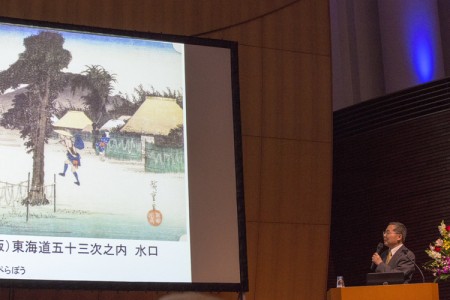

冒頭では、近江学研究所の加藤副所長が本研究所のこれまでの活動をスライドで振り返り、続いて、本研究所開設当初から客員研究員である水本邦彦先生(歴史学者・京都府立大学名誉教授)にご登壇いただき、「村の暮らしと道の社会史 ー私が見た近江学」と題してご講演いただきました。

全国各地からのやってくる多くの人々が行き交った近江の道は、一方で、地域住民の手で維持管理される地元の道でもありました。講座では、旅人の目線ではなく、街道沿いに暮らす地域住民がどのように道を整備し、旅人を迎え入れたのか、など、地元の目線で見える江戸時代の暮らしを紹介していただきました。

近江国は、琵琶湖という大きな運河(水の道)を中心として、放射状に街道が全国に伸びていくという、まさしく日本の中心地であったことがわかります。西国から東国へ、北陸から畿内へ、人々の大移動の際は、必ずこの近江を通り、様々な文化が行き交ったのです。

講座の締めくくりは、街道の国「近江」は、様々な意味において日本の中心地であるとまとめられました。

岡田学長から開会の挨拶

木村顧問から水本先生の紹介

水本先生による講演の様子

西久松所長から閉会の挨拶

【講座内容】

設立10周年を迎えた近江学研究所は、公開講座の開講や文化誌「近江学」の発刊を重ね、近江が保有する豊かな歴史文化資源に焦点を当て、それらの中から21世紀にいきづく大切な価値観を探ってきました。

この10周年記念講座では、冒頭で本研究所研究員がその活動を振り返り、その後、開設当初から本研究所の客員研究員である水本邦彦先生にご登壇いただきます。

参勤交代や巡礼など多くの人々が行き交った近江の道は、地域住民の手で維持・管理される地元の道でもありました。江戸時代の沿道の暮しと道との関わりについて丁寧に語っていただく中で、近江の社会や文化の特色について探ります。

【講師プロフィール】

1946年群馬県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。文学博士。京都府立大学名誉教授・長浜バイオ大学名誉教授。専攻は日本近世史。古文書に加えて、絵図や屏風絵などを活用しながら、日本近世という時空間の構造的・写実的な描写をめざしている。おもな著書『近世の村社会と国家』(東京大学出版会)『徳川の国家デザイン』(小学館)『草山の語る近世』(山川出版社)『村 百姓たちの近世』(岩波新書)他多数