おうみブログ

近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。

近江学フォーラム会員募集開始!

近江学研究所では、2009年4月に設立する「近江学フォーラム」の会員募集を開始しました。

滋賀県(近江)の持つ豊かな自然と歴史、文化に対し、興味・関心のある方、ご自身の持っている知識や見聞を深めたい、広げたいとお考えの方は、是非会員にお申込ください。お待ちしています。

2009年度会員募集期間は、2008年12月1日から2009年2月28日です。

>> 詳しくはこちらをご覧ください

近江の伝承 その1

報告者:近江学研究所研究員 加藤賢治

伝説:御所の山と源満仲

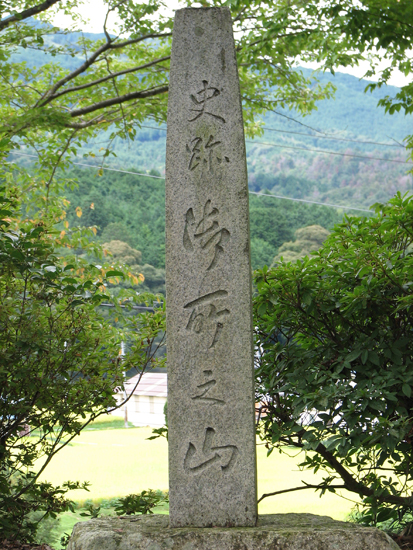

成安造形大学が位置する湖西仰木には多くの伝説が今に伝えられています。その中でも中心となるのが源満仲の伝説です。仰木は比叡山横川の麓にあり、念仏の道場を支えてきました。そこで活躍した恵心僧都源信を慕って満仲が御所の山に住んだとされています。今から千年も前の話です。当時の源氏は平氏もそうですが、いわゆる清和源氏、桓武平氏といわれ、天皇の子孫が貴族となり武士団の棟梁となったもので、清和天皇や桓武天皇の血が流れた子孫であるといえるのです。ですから源満仲は仰木の村人にとって、ただの武士の棟梁というだけでなく、天皇の血が流れたいわゆる神様のような存在であったと想像できます。満仲と恵心僧都源信との間に親交があったことは今昔物語に語られていますので、横川の僧である源信と満仲が仰木で出会っていても何の不思議もありませが、仰木に暮らしたという事実についてはどこにも語られていません。しかし、そのような人物がわが村に居したという伝説は、村にとって大変名誉なことであったに違いありません。満仲は後の頼朝や義経の先祖に当たる歴史上非常に重要な人物ですから、他の村には見られない貴重な伝説として語り告がれてきたと想像できます。5月3日に行われる仰木の春祭り(仰木祭)にも満仲が仰木を去る際に村人たちが惜しんで止めたという伝説が行事となって残されています。歴史文化の薫り高い地域に伝えられる伝承のひとつです。

『御所の山と源満仲』

清和源氏発展の礎を築いた武将源満仲(912〜997)は摂津国(現兵庫県川西市)多田庄に居を構え本拠地としたため多田源氏と称されその祖となった。その満仲が晩年の一時期、比叡山横川の僧侶で著名な『往生要集』を執筆し、浄土思想の基礎をつくった恵心僧都源信を頼って、横川の麓である仰木の地に入ったという。

天禄二年(971)、満仲は摂津多田庄から仰木に移り、御所の山に居を構えた。今昔物語の中では満仲の九男源賢が源信の弟子であり、父の殺生を嘆いた源賢が源信と満仲を引き合わせたとのくだりがある。

貞元二年(977)、満仲は出家し恵心僧都より法名を受け「満慶」と号し、居を寺として「紫雲山来迎院満慶寺」と称した。晩年は摂津多田に帰ったと伝えられるが、仰木の村人が満仲の去るのを惜しむという故事が例年行なわれる春祭り「仰木祭」の中で「駒止め」というかたちで残っている。

寛弘二年(1005)には、満仲は小椋神社の祭神に合祀されたと伝えられる。

御所の山までのアクセス

JRおごと温泉駅から江若バスで5分下車徒歩5分、仰木市民センター裏、仰木太鼓会館横。

参考

『三宝寺文書』「千手院沙弥超界覚書」

『小椋神社文書』「小椋神社書上帳写」

『今昔物語集』

『滋賀県庁所蔵文書』「滋賀郡神社由緒書調書」

平成20年度 第8回「門前町坂本を歩く」

講師:加藤賢治 (近江学研究所研究員)

日時:2008年10月4日(土)

場所:坂本生源寺、坂本地区

(さらに…)

平成20年度 第7回「琵琶湖の風景」

講師:今森光彦 (写真家)

日時:2008年9月6日(土) 10:40~12:00

場所:成安造形大学 本部棟三階ホール

(さらに…)

平成20年度 第6回「戦国に生きた女性たち」

講師:田端泰子 (京都橘大学学長)

日時:2008年7月5日(土) 10:40~12:00

場所:成安造形大学 本部棟三階ホール

(さらに…)