紀行文 ~智将明智光秀の伝承を追う~

智将明智光秀の足跡を訪ねるために、12月12日・13日の2日間、研究と称して越前国(福井県)を訪ねてきました。明智光秀が最盛期に領地としていた京都丹波地方や滋賀大津坂本では、光秀が決して単なる謀反人ではなく魅力ある武将だと主張する顕彰会があり、根強く活動を続けておられます。近江学研究所木村所長もその立場で論考を書かれており、織田信長に仕える前に仕官していた越前朝倉氏の居城一乗谷を中心に光秀の伝承をたどりました。

丸岡城

12日の土曜日今年度最後の講座「近江学」を終え、午後1時半越前国を目指しました。午後4時に始めの目的地、徳川家重臣本多氏の「一筆啓上 火の用心 お仙泣かすな 馬肥やせ」という日本一明快な短い手紙で有名な丸岡城を訪ねました。ここは程ほどにして次の目的地へ。同じく丸岡町の時宗の古刹称念寺を訪れました。ここは有名な光秀と妻(ひろこ)に関する伝承が残るところです。光秀は美濃国土岐氏の出身で始めは美濃の戦国大名斎藤道三に仕えていましたが、道三が家臣の反乱に破れたため、美濃を捨てて越前朝倉氏をたよりました。朝倉氏のもと光秀は大変貧困な仕官生活を送っていましたが、あるとき重要な連歌会を開かねばならなくなりました。そんな時、妻(ひろこ)が自分の黒髪を売って連歌会を開催する費用を捻出したという故事があります。その故事を「奥の細道」を綴った松尾芭蕉がこの地で知り、伊勢神宮の神官である弟子を伊勢に訪ねたとき、あまりにその妻がかいがいしく夫と旅人の世話をしてくれることに感動し、越前丸岡での光秀の妻(ひろこ)の故事を思い出して「月さびよ 明智が妻の はなしせむ」という句を読んだというのです。数多い芭蕉の句の中でも女性が登場するのはこの句だけだという事です。

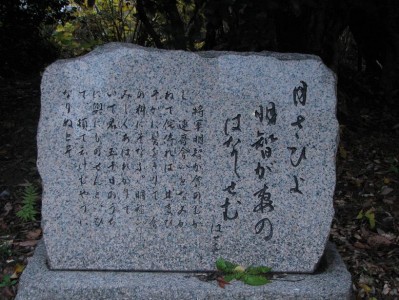

称念寺芭蕉句碑

称念寺は芭蕉が光秀の話を聞いたという記念の場所であり、その句碑がひっそりと佇んでいました。この古刹は南北朝時代の名将新田義貞公の墓所があることで有名です。新田義貞はともに鎌倉幕府を倒した室町幕府初代将軍足利尊氏と盟友でありましたが、最後は相反して対立し京を追われ、妻を近江堅田に残して越前丸岡の地で戦死しました。義貞公の立派な墓所にもお参りをして、夕刻福井市街地のホテルに入りました。

称念寺

翌日は、福井と言えば北庄(きたのしょう)、柴田勝家と信長の妹お市が暮らした北庄城跡を訪ねました。今となっては石垣の一部がかろうじて発掘により残っているだけで、その場所は柴田神社となっていました。かつての石垣や勝家とお市の銅像を見ることができ、在りし日の二人を思い浮かべました。

柴田勝家公

その後、朝倉氏の居城一乗谷を目指しました。一乗谷の入口にある資料館を始めに訪ね予習しました。天目茶碗を中心とした室町時代の茶器の出土品が陳列されており、都から遠く離れた地方の城郭でありながら、当時この地に都の文化が花開いていたことを知りました。また、越前における一乗谷の位置がよくわかり、なぜここを朝倉氏が選んだのかという疑問も少しは解けた気がしました。

朝倉氏邸宅跡

そしていよいよ朝倉氏の城下町一乗谷遺跡です。約400年前の遺跡ですので基本的には何もないのですが、大規模な発掘調査の成果として、5代100年続いた朝倉氏の大邸宅跡や戦国時代にタイムスリップしたかと疑う、城下町を再現した町並みを見学しました。

広大な面積を誇る朝倉氏の邸宅跡は、多くの井戸のあとや茶室跡、大規模な池泉回遊式庭園のあとなどがあり、荒々しい武将のイメージよりも一流の文化人としての一面が見え、戦国武将のもう一つの姿をそこに発見することができました。

一乗谷城下町再現

光秀が朝倉氏に仕官していた時は一乗谷から車で15分程度、小さな峠を越えた東大味(ひがしおおみ)という集落に住んでいたと言われています。そこには明智神社という小さな祠(ほこら)があるということなので訪ねてみました。

明智神社という大きな看板がありその下にはひらがなで小さく「あけっつあま」と記されていました。この集落では光秀をそのように呼んで親しんでいるのだろうと想像できました。小さな祠の前には「細川ガラシャ誕生の地」と書かれた立派な石碑があり、坂本西教寺にある顕彰会の銘が彫られていました。

東大味の集落

明智神社

「本能寺の変」という日本の歴史の中でも最も重要な出来事をやってのけた人物でありながら、なぜやったのか?という「なぞ」に包まれています。だからこそ彼に魅力を感じる人も多いのだと思います。

神仏を恐れず、天皇家までをも滅ぼそうと考えていたといわれる信長。彼こそが朝廷に反する逆賊であり、それを討った光秀こそが英雄ではないか。光秀にまつわる旧跡を訪ねてそんな声が聞こえてきました。

報告:近江学研究所研究員 加藤賢治