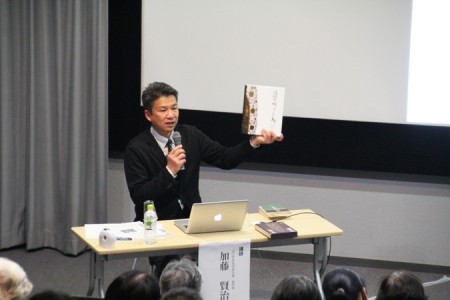

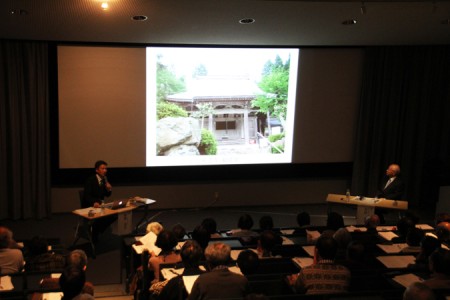

近江学フォーラム会員限定講座 第5回 「近江の山 信仰とくらし―湖北己高山の宗教文化圏と十一面観音―」報告

2016年12月12日

日時:2016年12月10日(土)10:50~12:20

場所:成安造形大学 聚英ホール

講師:加藤 賢治(近江学研究所 副所長・研究員)

ゲスト:木村 至宏(近江学研究所 顧問)

タイトル:近江学フォーラム会員限定講座「近江の山 信仰とくらし―湖北己高山の宗教文化圏と十一面観音―」

古代、湖北にそびえる己高山を中心として形成された宗教文化圏から湖北十一面観音像が生まれました。

木村顧問と加藤副所長が、湖北己高山を取材した過去の記録を紹介しながら、文豪井上靖の小説「星と祭」にも登場する湖北十一面観音の紹介をしながら、観音の里と呼ばれる湖北の集落に息づく観音様をスライドで巡り、その魅力を語りました。

講座の詳細は後日報告します。

「棚田・里山、湖辺の郷ー淡海の夢2016風景展」開催・受賞作品発表

2016年12月6日

「淡海の夢2016風景展」

今年で14年目を迎える、公募風景展です。

琵琶湖を中心とした湖国の自然や風景、町並みは今、次世代に引き継ぎたい美しく貴重な日本の原風景として

広く注目されています。

一般の方や学生の作品を通して、近江の素晴らしい景観と固有の価値を再発見していただけると幸いです。

また、関連企画として、12月10日(土)にアーティスト・トークを開催します。

企画者の永江弘之研究員(本学イラストレーション領域 教授)が、展示作品や風景写生の醍醐味について語ります。

ご興味のある方は是非ご参加ください。

【公募展】 「棚田・里山、湖辺の郷 淡海の夢2016風景展」

【会 期】 12月6日(火)~12月17日(土)

12:00~18:00 | 入場無料 | 日曜休館 |

【会 場】 成安造形大学 ギャラリーアートサイト

【関連企画】 アーティスト・トーク

12月10日(土)15:30~17:00

会場:成安造形大学 I棟1階プレゼンルーム(アートサイト横教室)

「淡海の夢」企画者の永江弘之が、展示作品や風景写生会の醍醐味について語ります。

ご興味のある方はぜひご参加ください。

入場無料・申込不要

【企画・監修】永江弘之(成安造形大学准教授・近江学研究所研究員)

【主 催】 成安造形大学附属近江学研究所

【協 賛】 株式会社クサカベ、ホルベイン工業株式会社

【作品数】45点

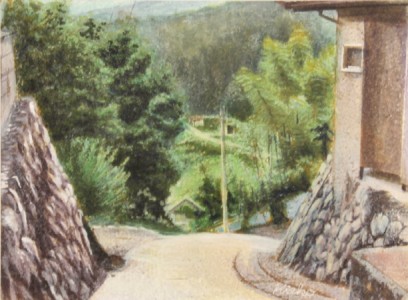

【淡海の夢2016風景展 受賞者】(五十音順)

クサカベ賞

庄司紀恵子さん『坂の街』(絵画)

田村彰敏さん『信楽の磨崖仏』(写真)

續木健二さん『湖辺への道(堅田)』(絵画)

服部由空さん『ひびきあい』(絵画)

堀田杏奈さん『懐郷』(絵画)

ホルベイン賞

久保田耕平さん『琵琶湖望遠』(絵画)

佐々木美結さん『ゆらぎ』(絵画)

千住流星(絵画)

鯰江浅樹さん『百済寺の秋』(絵画)

平川克治さん『合掌』(絵画)

成安造形大学キャンパスが美術館webサイトはこちら

======

また、学内のギャラリーで他にも“風景の展覧会”開催されます!是非あわせてご高覧ください。

「イラストレーション領域3年選択科目作品展【風景・空間表現】」

会期:12月6日(火)〜17日(土)

会場:ライトギャラリー・C棟102教室(旧クロッシングギャラリー)の2会場で開催中

日曜休・入場無料

======

連続公開講座第4回『近江~音色のかたち-絃を作る 湖北に生きづく伝統のなりわい-』報告

2016年11月27日

日時:2016年11月19日(土)10:50~12:20

場所:成安造形大学 聚英ホール

講師:橋本 英宗 氏(丸三ハシモト株式会社 代表取締役)

コーディネーター:加藤 賢治(近江学研究所副所長・研究員)

タイトル:近江のかたちを明日につなぐ「近江~音色のかたち-絃をつくる 湖北に生きづく伝統の生業-」

湖北木之本の地で、和楽器の絃を製造販売する「丸三ハシモト株式会社」の橋本英宗氏を講師に迎え、生糸を原料とした絃の生産技術や、プロの演奏家の要望に答える難しさなど、湖北の風土も織り交ぜながら、未来への思いも語っていただきました。

講座の詳細は後日報告します。

近江学フォーラム会員限定講座 第4回 「近江の山 信仰とくらし―松尾寺山・霊仙山の場合―」報告

2016年11月21日

日時:2016年11月12日(土)10:50~12:20

場所:成安造形大学 聚英ホール

講師:江竜 喜之 氏(前近江地方史研究会会長)

タイトル:近江の山 信仰とくらし―松尾寺山・霊仙山の場合―

江竜喜之先生

会員限定講座の4回目は「近江の山 信仰とくらし―松尾寺山と霊仙山―」というタイトルで、前近江地方史研究会会長の江竜善之先生にご登壇いただきました。江竜先生は、國學院大学をご卒業後、地元米原に戻られ、高等学校で教鞭をとりながら、地元の歴史、民俗について研究を続けてこられました。

この日の講座は、霊仙山と霊山寺、山岳信仰と修験道、霊仙山の雨乞い信仰、松尾寺の歴史と信仰という、米原という地域に根付いた祭礼や信仰に関する4つの項目について語っていただきました。歴史的文献と、地域の伝承など、手元の資料に基づいて詳しく紹介され、山と人々との密接なくらしのかたちを理解することができました。

研究の傍ら、地元米原市下丹に継承されている祭礼や信仰を担われ、学者としての客観的な視点と、実際に祭礼に関わっておられる主観的な視点と両方の目で、伝統的な祭礼を分析されているという非常に興味深い講座となりました。

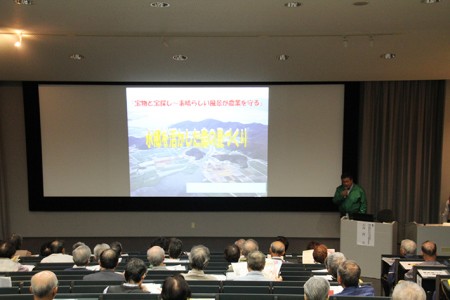

連続公開講座第3回『近江~水の恵みのかたち-水郷を活かした農の里づくり-』報告

2016年10月24日

日時:2016年10月22日(土)10:50~12:20

場所:成安造形大学 聚英ホール

講師:大西 實 氏(権座・水郷を守り育てる会事務局長、近江八幡市島学区まちづくり協議会事務局長)

タイトル:連続講座「近江のかたちを明日につなぐ」『近江~水の恵みのかたち-水郷を活かした農の里づくり-』

講師 大西實氏

今回の公開講座は、近江八幡市白王町から水郷地域の農と文化を次世代へ繋ぐ活動を長年にわたって取り組まれている大西實さんにご登壇いただきました。

大西さんは、かつて近江八幡の文化行政に携わる職員であった頃に、国の重要文化的景観の認定に向けて奔走され、めでたく平成18年に日本で初めて「近江八幡の水郷」が第一号として選定されました。講座ではその時の苦労話から始まり、西の湖に浮かぶ田地である「権座(ごんざ)」での農業や、地域活性化の取り組みについて、わかりやすく話をしていただきました。

重要文化的景観の認定に向けての取り組みとして、有識者を招いて地元の人々と交流するワークショップを数回開催した時、地元の人たちが「農業を続けていくことが実は大切な景観を守っていくことにつながっている」「自分たちの先祖がつないできた生業(農業)を継承している」という自覚が生まれ、農業を続けることに対する新しい価値観が生まれたという貴重な取り組みが紹介されました。そして、これらの取り組みを続ける中で、最近、白王町に若者がもどって来て子育てをしてくれているという嬉しい現状も話されました。

また、最後には大西さんが大切にされている「ロマンとそろばん、仲間との楽しい農業が明日を拓く」という言葉について話され、ボランティアでのイベント運営(ロマン)を継続させるには、ある程度の安定した収入源(そろばん)も必要であると強調されました。

【講師プロフィール】

大西 實 氏(権座・水郷を守り育てる会事務局長、近江八幡市島学区まちづくり協議会事務局長)

1955年滋賀県近江八幡市生まれ、県立八幡工業高校卒業、近江八幡市役所勤務(1973~2013)この間、文化振興課長時代に、近江八幡市の水郷地帯を重要文化的景観の選定(全国第一号)にむけて地元説明に奔走する。現在、地元島学区まちづくり協議会事務局へ勤務(事務局長)しながら、白王町の集落営農活動や権座・水郷を守る会の活動を続けている。

私のモットー「ロマンとそろばん、仲間との楽しい農業が明日を拓く」

淡海の夢2016 近江八幡・八幡堀と城下町写生会 報告

2016年10月17日

日時:2016年10月15日(土)

場所:近江八幡市八幡堀周辺

講師:永江弘之(本学イラストレーション領域教授・近江学研究所研究員)

講師:待井健一(本学非常勤講師)

タイトル:淡海の夢2016 近江八幡・八幡堀と城下町写生会

「淡海の夢」の写生会では、近江八幡市の八幡堀での写生会開催は今回が初めてです。

10月としては暑いくらいの良い気候のなか、参加された方々は、八幡堀の水郷を中心に城下町の雰囲気が色濃く残る近江商人屋敷や商店の町並みの写生を楽しまれました。

今回、写生会の本部として、近江八幡市の伝統的建造物群保存地区に指定されている永原町にある、江戸時代後期に建てられた築約150年の近江商人町家の奥村邸をお借りしました。永江研究員と待井先生による講評会も奥村邸で行われ、町家の庭園が見える縁側がある部屋での講評会は、近江商人町家の雰囲気を楽しみながら和やかに行われました。

築約150年の近江商人町家「奥村邸」での講評会

講評をする永江研究員(左)と待井先生(右)

第8回近江学フォーラム 現地研修「綿向山の麓・日野を訪ねて」報告

2016年10月12日

パンフレット

平成28年10月1日(土)に、第8回近江学フォーラム 現地研修「綿向山の麓・日野を訪ねて」を開催しました。

近江学フォーラム会員のみなさん72名、スタッフ11名が参加しました。天候が心配されましたが、朝には雨が止み、晴れ間が出る研修日和の一日となりました。

ご参加いただいたみなさま、ご協力いただいた地域のみなさまありがとうございました。

《西久松所長ご挨拶》

本年度は「近江の山 信仰とくらし」をテーマに講座等を開講しています。今回の現地研修も8回目を迎えることができました。これも皆様の日頃の当研究所への温かいご厚情の賜物と厚く御礼申し上げます。本日は綿向山の麓、日野町の趣のある町並みや古社を訪ね、信楽院の天井画等を巡り、信仰とくらしを体感したいと思います。家屋の耐震化が取り沙汰される時代でもあり、また自然環境や気候の変動の中で、日本の風土に適した建物や文化を再考する機会になるのではと思います。(西久松)

■馬見岡綿向神社

もとは、綿向山(1110m)の頂上に鎮座していたが、蒲生氏が城下町を開いてから現在地に移され、湖東の大宮として信仰を集めた。山頂から2羽の雁が飛んできて消えたのを見て、村人たちが神が降りてきたと思い、山麓に社を建てたという話が残っており、このことから「二羽雁」が神紋(しんもん)となっている。壮大な境内には、拝殿や本殿をはじめ、江戸時代に日野商人が寄進したという立派な石灯籠(いしどうろう)や石橋がある。

馬見岡綿向神社に参拝 撮影:津田睦美

現地研修スタート木村顧問からご挨拶

撮影:津田睦美

吉村研究員 絵馬の解説

■信楽院

浄土宗寺院。奈良時代前期、聖武天皇の勅建と伝えられている。中世にこの地方を統治していた蒲生氏の菩提寺であり、安土・桃山時代に現在地に移された。境内には県指定の文化財の本堂や書院などがあり、寺宝に、伝恵心(でんえしん)作の観音像がある。本堂の天井には、日野町出身の著名な日本画家高田敬輔作の「雲竜(うんりゅう)」を中心に描かれた縦横11mの見事な水墨画があり、墓地には蒲生氏郷の遺髪塔がある。

信楽院では、小嵜研究員の解説を聞きながら雲竜図を拝観 撮影:津田睦美

日本画家高田敬輔のお墓をお参り 撮影:津田睦美

■近江日野商人ふるさと館(旧山中正吉邸)

山中正吉家は山中兵右衛門家(現近江日野商人館)の分家で、初代正吉は1809(文化6年)に生まれた。初代正吉は、1831(天保2年)に大間村(静岡県富士宮市)で醸造業を始め、その後、造り酒屋として財をなした。また庭園には仁正寺藩主拝領の梅古木をはじめ、近江の石工小松嘉兵衛(西村嘉兵衛)作の燈篭などが据えられ、商人の暮らしぶり、繁栄を感じることができる。

岡井先生による日野商人のレクチャーを受けました

ふるさと館シアタールーム

撮影:津田睦美

ふるさと館から桟敷窓をのぞく

撮影:津田睦美

■歴史民俗資料館「近江日野商人館」(旧山中兵右衛門邸)

近江日野商人の山中兵右衛門邸を資料館として、近江商人が使っていた小物、歴史を感じるものを展示されている。

日野商人館で説明を真剣に聞く会員のみなさん

■昼食 グリーンホテル日野

綿向山を望みながら日野の郷土料理をいただきました。

昼食後、木村顧問のミニレクチャー

撮影:津田睦美

■御上神社

近江富士と呼ばれる三上山の麓に位置する。祭神は天御影之神。この神が三上山に降臨したのを祀ったのが始まりといわれている。楼門をくぐると優雅な拝殿、千木のそびえる本殿、その左右に若宮社・三宮社が並んで建っている。特に本殿は県下神社建築の国宝の第一号であり、約700年前のもので、神社・仏堂・御殿の3様式が合成された御上造とよばれる建築様式をしている。

御上神社 拝殿と本殿を拝観

西久松所長よりお礼のご挨拶

近江学フォーラム会員限定講座 第3回 「綿向山と祭礼~日野祭を中心に~」報告

2016年9月28日

日時:2016年9月24日(土)10:50~12:20

場所:成安造形大学 聚英ホール

講師:岡井 健司 氏(日野町教育委員会生涯学習課歴史文化財担当主任)

タイトル:綿向山と祭礼~日野祭を中心に~

講師 岡井健司氏

今回の会員限定講座は、10月1日に開催する現地研修の事前学習として、日野町教育委員会の文化財担当主任である岡井健司先生にご登壇いただきました。

岡井先生は、大学院修了後、日野町史編纂に長年携わられ、10年ほど前から日野の城下町に在住。現在は日野祭に参加され、その文化の継承を実践されています。

講座では、まず日野町の歴史や、自然の紹介から始まり、中盤は、仏教文化や、大岳神社の式年遷宮、そして後半に日野祭りの特徴についてという流れで、わかりやすく解説をしていただきました。

馬見岡綿向神社の氏子による祭礼である日野祭りは、本来は神輿が氏子町を練り歩くものであるが、近江商人の中でも関東地方に商圏を持った日野商人の財力によって豪華な曳山が登場し、最大16基が綿向神社に集結する。また、その曳山の巡行を桟敷窓から眺める風情や、関東秩父のお囃子のリズムが取り入れられ勢い良く演奏されるお囃子の話などが語られました。

最後に日野商人ふるさと館(旧山中正吉邸)でもてなされる鯛そうめんなどの祭り料理が紹介され、日野町の魅力が一層深まり、次週の現地研修がますます楽しみになりました。

【講座概要】

鈴鹿山脈の一峰、綿向山。標高1,110メートルの山容は美しく、とりわけ麓の日野谷から望む綿向山は、左に竜王山、右に水無山をしたがえて、谷を抱きかかえるような雄大な姿をたたえています。気高くそびえる姿ゆえに、古来、綿向山は神が坐す聖なる山として人びとの信仰をあつめてきました。今回は、綿向山麓にある日野の人びとの信仰とくらしについて、里宮・馬見岡綿向神社の春の例大祭である「日野祭」を中心に紹介します。

【講師プロフィール】

岡井 健司 氏(日野町教育委員会生涯学習課歴史文化財担当主任)

1970年滋賀県生れ。関西大学大学院文学研究科史学専攻博士課程単位取得退学。日野町史編さん室事務局を経て、現在、日野町教育委員会生涯学習課歴史文化財担当主任。近江の近世地域史を研究する。共著『蒲生町史』(第三巻)・『近江日野の歴史』(第三・五・八・九巻)や、論文「寛文~正徳期における対馬府中の人口動態と朝鮮貿易」『近世の畿内と西国』(2002清文堂出版)などがある。

連続公開講座第2回「写真家・寿福滋 私が見る近江の今と未来」報告

2016年9月21日

日時:2016年9月17日(土)10:50~12:20

場所:成安造形大学 聚英ホール

講師:寿福 滋 氏(写真家)

タイトル:連続講座「近江のかたちを明日につなぐ」『近江~風土のかたち-写真家・寿福滋 私が見る近江の今と未来-』

写真スタジオのセットのような会場。寿福滋先生の作品が並びます。

今年度2回目の連続公開講座「近江のかたちを明日につなぐ」は写真家の寿福滋先生にご登壇いただきました。

近江の風土をこよなく愛する寿福先生の写真は、当研究所が発刊する文化誌「近江学」の創刊号から第8号の最新号まで、数多く掲載され、魅力ある文化誌の編集に大きく寄与していただいております。

この日は、講演者として登壇いただき、寿福滋の写真の世界をじっくりと語っていただきました。

講師 寿福滋氏

寿福先生は、以前から光の当て方によって影が動き、被写体の表情が大きく変わることに興味を持たれ、仏像を中心としながら、様々な角度から撮影されてきました。講座の冒頭では、光を上からと下からと当てる場合に被写体の形が様々に変化する事例を紹介されながら、朝日と夕日によって異なる素晴らしい近江の風景も解説いただきました。数多く体験された撮影現場での撮影秘話や、星の位置と神様の関係などにも触れられ、多様な感性を持たれた写真家としての一面も伺うことができました。

光によって被写体の見え方が変わる

後半は、今まで撮り続けてこられた近江の風景の中でも寿福先生のお気に入りの作品を時間が許す限りご紹介いただきました。

講座の最後には、ライフワークとして長年取材を続けておられる、日本版「シンドラーのリスト」と呼ばれた杉原千畝の話に及び、リトアニアで日本への通過ビザを発給し続け、多くのユダヤ人の命を救った業績を紹介され、次週から横浜市歴史博物館で開催される「杉原千畝と命のビザ」という展覧会に関する写真の一部をご披露

いただきました。

光と影を追い続け、早朝から深夜に及ぶ撮影作業を続けてこられた写真家寿福滋先生の業績を充分に知ることができ、同時に近江の風土の深さと美しさを再認識できました。

木村至宏 本研究所顧問から講師の紹介

【講師プロフィール】

寿福 滋 氏(写真家)

1953年神戸市生れ。中学生の頃、埋蔵文化財に興味を持ち、その後文化財カメラマンをめざし、森昭氏に師事。関西を中心に美術・文化財、風景写真を専門に撮影。大塚遺跡(横浜市)、平等院庭園(宇治市)、雪野山古墳(東近江市)、市町村史等の撮影多数。滋賀の風土を記憶するとともに、ライフワークとして杉原千畝の取材を続けている。著書に『杉原千畝と命のビザ』(サンライズ出版)、『京都・滋賀 かくれ里を行く』(滋賀の写真撮影、淡交社)、『近江の祈りと美』(サンライズ出版)などがある。2011年滋賀県文化賞受賞。

【関連企画・展覧会】

近江のかたちを明日につなぐ展Vol.6 「写真家・寿福滋 私が見る近江」

会期:9月12日(月)〜9月30日(金)10:00~17:00

休館日:日曜

会場:成安造形大学 聚英館1階 情報発信ギャラリー

主催:附属近江学研究所

協力:キャンパスが美術館

概要:近江学研究所発行の文化誌『近江学』の表紙をはじめ多くの写真を提供していただいている写真家・寿福滋氏。

文化財の撮影が専門で、かつ、近江の美しい風景も数多く撮影されています。

今回の展覧会では、写真家・寿福氏の視点からみた近江の作品をご覧いただきます。

近江のかたちを明日につなぐ展vol.6「写真家・寿福滋 私が見る近江」開催します

2016年9月12日

9/17(土)開催の連続公開講座「写真家・寿福滋 私が見る近江の今と未来」の関連イベントとして、『近江のかたちを明日につなぐ展vol.6「写真家・寿福滋 私が見る近江」を開催します。

展覧会

近江のかたちを明日につなぐ展Vol.6 「写真家・寿福滋 私が見る近江」

会期:9月12日(月)〜9月30日(金)10:00~17:00

休館日:日曜

会場:成安造形大学 聚英館1階 情報発信ギャラリー

主催:附属近江学研究所

協力:キャンパスが美術館

概要:

近江学研究所発行の文化誌『近江学』の表紙をはじめ多くの写真を提供していただいている写真家・寿福滋氏。

文化財の撮影が専門で、かつ、近江の美しい風景も数多く撮影されています。

今回の展覧会では、写真家・寿福氏の視点からみた近江の作品をご覧いただきます。

公開講座:

タイトル「写真家・寿福滋 私が見る近江の今と未来」

講 師: 寿福滋氏

開講日:9月17日(土)10:50〜12:20

申込みは締め切りました。