近江学フォーラム会員限定講座 第1回特別講座「朝鮮通信使と雨森芳洲」講座報告

2018年6月29日

日時:2018年6月23日(土)10:50~12:20

場所:成安造形大学 聚英ホール

講師:木村 至宏(近江学研究所顧問)

タイトル:2018年度近江学フォーラム会員限定講座第1回「ユネスコ世界の記憶」登録記念 特別講座「朝鮮通信使と雨森芳洲」

概要

かつて日本と朝鮮国とは友好な外交関係にあり、朝鮮国から派遣された使節は、「朝鮮通信使」と呼ばれていた。これは両国の平和と善隣友好の象徴であった。その後徳川家康によって国交回復し、江戸時代12回に及ぶ使節団が訪日し善隣友好を重ねた。そのうち2回は、長浜市高月町出身の雨森芳洲が尽力し功績を残す。芳洲は対馬藩儒として 迎えられ、現地の教育と外交等にわたって大きな足跡を残したことを探る。

講師プロフィール

1935年、滋賀県生れ。大津市歴史博物館初代館長。成安造形大学教授を経て2000年同大学学長。ʻ09年成安造形大学名誉教授・同大学附属近江学研究所所長。‘16年同研究所顧問専攻日本文化史。ʻ96年第40回京都新聞文化賞受賞。ʻ04年滋賀県文化賞受賞。ʻ13年平成25年度地域文化功労者文部科学大臣表彰。主な著書「琵琶湖‐その呼称の由来」(2001サンライズ出版)、「日本歴史地名大系 滋賀県の地名」(1991共編著 平凡社)他多数。

詳細の報告は後日行います。

楽しい話を織り交ぜながら歴史の魅力を語る木村顧問

熱心に受講するフォーラム会員のみなさん

スライドを解説する木村顧問

特別公開講座 「杜と地層の風景を描く-近江と西日本」報告2018年 4月 21日

2018年4月23日

日時:2018年4月21日(土)10:50~12:20

場所:聚英館 3階 聚英ホール

講師:西久松 吉雄(成安造形大学名誉 教授、近江学研究所 所長)

タイトル:特別公開講座「杜と地層の風景を描く-近江と西日本」

平成30年度(2018年度)一回目の特別公開講座として、2018年3月に成安造形大学を退任され、4月より名誉教授となりました日本画家西久松吉雄先生の講演を行いました。

80枚にも及ぶこれまでの作品の変遷をたどりながら、先生が地層や風景にどのように理解し作品につなげてきたのか、その制作の背景が語られました。

詳しいご報告は後日更新します。

西久松吉雄所長

会場の様子

講座内容

日本画家・西久松吉雄が、日常風景の中で出会い、また発見した非日常的な風景のかたちを象徴的に取り出した杜や古墳のある風景、日本列島の誕生と自然豊かな地形から生まれた日本の風土とその思想、そして地のかたちに即した生活空間のある里や町並みなどの風情を作品に込めてきた足跡をたどります。また近江と西日本の風景の魅力について、豊かな感性から表現された作品を通して語っていただき、自然との共存を考え暮らしのあり方を探ります。

講師プロフィール

西久松 吉雄(にしひさまつ・よしお)1952年京都市生まれ。日本画家。京都市立芸術大学美術専攻科修了。’18年3月まで成安造形大学教授。現在、一般社団法人創画会会員・常務理事、京都日本画家協会会員・理事。‘94年京都新聞日本画賞展大賞受賞、’95年山種美術館賞展優秀賞受賞、’10年京都美術文化賞受賞、’15年秀明文化賞受賞など。’15年浜田市立石正美術館にて個展。主な著書:「古の贈り物 日本画家西久松吉雄の世界」サンライズ出版。

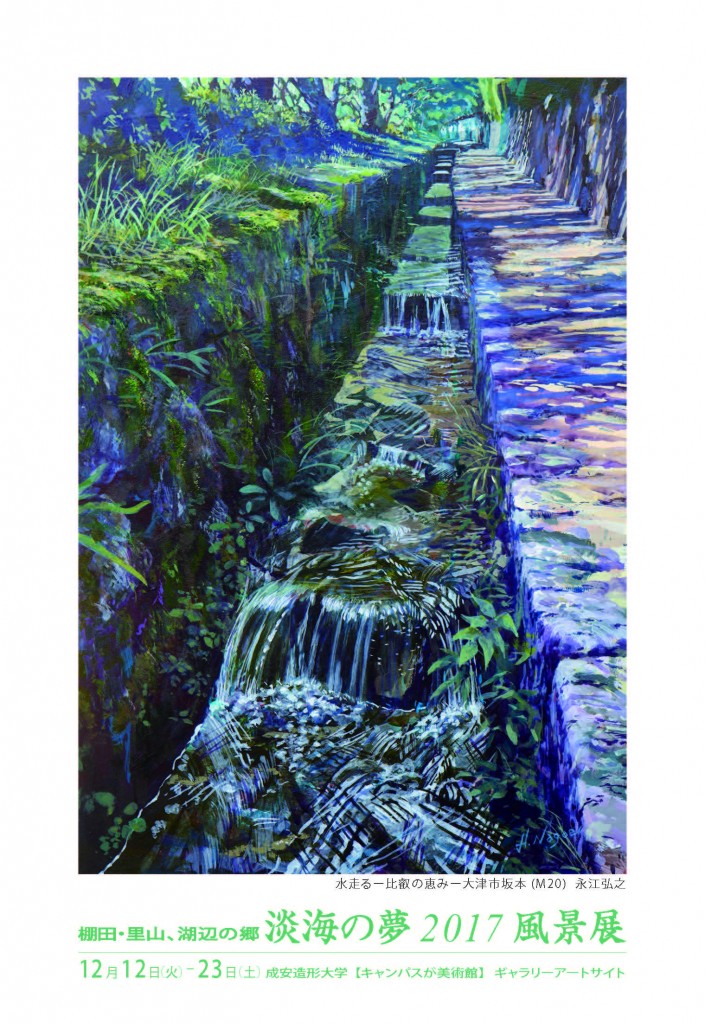

『棚田・里山、湖辺の郷 淡海の夢2017風景展』出品作品を公開しました。

2018年2月21日

『棚田・里山、湖辺の郷 淡海の夢2017風景展』の出品作品39点を、近江ギャラリーにアップしました。

力作ぞろいの近江の風景を描いた作品をご覧ください。

特別公開講座「杜と地層の風景を描く-近江と西日本」

2018年1月30日

近江学研究所 西久松吉雄所長の特別公開講座を下記の内容で開催します。

特別公開講座「杜と地層の風景を描く-近江と西日本」

講師:西久松吉雄(近江学研究所所長・日本画家)

日時:2018年4月21日(土) 10:50~12:20

応募締切日:4月11日(水)

受講料:500円(当日受付にて徴収いたします)※本学学部生および研究生、2018年度近江学フォーラム会員は受講料無料

会場:成安造形大学

定員:180名

対象:中学生以上

《講座内容》

日本画家・西久松吉雄が、日常風景の中で出会い、また発見した非日常的な風景のかたちを象徴的に取り出した杜や古墳のある風景、日本列島の誕生と自然豊かな地形から生まれた日本の風土とその思想、そして地のかたちに即した生活空間のある里や町並みなどの風情を作品に込めてきた足跡をたどります。また近江と西日本の風景の魅力について、豊かな感性から表現された作品を通して語っていただき、自然との共存を考え暮らしのあり方を探ります。

ぜひお申し込みください。

>>>お申込みはこちらから

また、西久松所長の成安造形大学教授ご退任の退任記念展「西久松吉雄-地のかたち」と「成安造形大学日本画卒業生展」が開催されます。

ぜひご高覧ください。

退任記念展「西久松吉雄-地のかたち」

会期 |2018年4月2日[月]-4月28日[土]

時間 |12:00 ‒18:00

休館 |日曜日 *ただし4月22日(日)は開館

会場 |成安造形大学【キャンパスが美術館】ギャラリーアートサイト、ギャラリーウインドウ

主催 |成安造形大学

協力 |成安造形大学美術領域、成安造形大学【キャンパスが美術館】、(株)マルイ美術

同時開催 「成安造形大学日本画卒業生展」

会期 |2018年4月2日[月]-4月28日[土]

時間 |12:00 ‒18:00

休館 |日曜日 *ただし4月22日(日)は開館

会場 |成安造形大学【キャンパスが美術館】ライトギャラリー、スパイラルギャラリー

主催 |成安造形大学

協力 |成安造形大学美術領域、成安造形大学【キャンパスが美術館】、(株)マルイ美術

詳細は近江学研究所WEBサイト(こちらから)をご確認ください。

近江学研究所設立10周年記念対談『近江~未来のかたち-近江のかたちを明日につなぐ-』公開講座報告

2017年11月20日

日時:2017年11月4日(土) 10:50~12:20

場所:成安造形大学 聚英ホール

講師:三日月 大造 氏(滋賀県知事)

岡田 修二(成安造形大学学長)

タイトル:連続講座「近江のかたちを明日につなぐ」 近江学研究所設立10周年記念対談『近江~未来のかたち-近江のかたちを明日につなぐ-』

三日月知事と岡田学長の対談

三日月知事

岡田学長

西久松吉雄 近江学研究所所長よりごあいさつ

近江学研究所10年の活動をまとめた冊子をお配りしました

加藤賢治 近江学研究所副所長より 10年のあゆみを解説解説しました

琵琶湖の湖岸を対象にした作品を見ながら、琵琶湖との出会い、作品への想いを語る岡田学長

三日月知事、すべて滋賀産でつくられたジャケットで。生地は和紙で、ボタンは淡水パールの貝殻でつくられています。

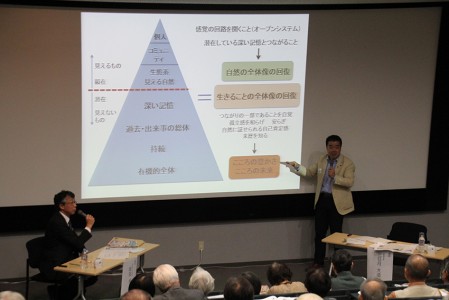

滋賀の魅力はどこにあるのか、哲学的・思想的に探る岡田学長作成の概図に三日月知事も共感し、語りが深まっていきました。

講座内容

成安造形大学附属近江学研究所設立10周年記念講座として、三日月大造滋賀県知事と岡田修二本学学長との対談を企画しました。三日月知事は、本研究所の近江学フォーラム会員であり、年に数回近江学フォーラム会員限定講座を受講されるなど、近江の歴史文化に大変造詣が深い方です。画家である岡田修二学長とともに、近年、地方の活力に期待される中、歴史、文化、芸術など豊かな文化遺産に恵まれる県内において様々な可能性を探ってみたいと思います。そして、近江学研究所のこれからについても考えます。

講師プロフィール

三日月 大造(みかづき・たいぞう)

1971年生まれ、滋賀県大津市立日吉中学校・滋賀県立膳所高等学校・一橋大学卒業。西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本)入社、財団法人松下政経塾入塾(23期生)を経て、2003年11月衆議院議員初当選(以降、4期連続当選)。国土交通大臣政務官、国土交通副大臣等を歴任。2014年7月滋賀県知事(第53代)就任。「物だけ」「今だけ」「自分だけ」ではなく、将来も持続的に享受・実感できる、そして全ての人たちが心で感じることのできる「新しい豊かさ」の創造に向け取り組む。

岡田 修二(おかだ・しゅうじ)

1959年香川県生まれ。愛知県立芸術大学大学院修了。京都市立芸術大学大学院博士(後期)課程修了。博士(美術)。博士論文にて梅原賞。1987~94年(株)電通勤務。第41回カンヌ国際広告祭入賞。元ニューヨークADC国際会員。滋賀県立近代美術館、大原美術館にて大規模な個展を開催。セゾン現代美術館にて2人展、他グループ展多数。2013年ロンドン大学ゴールドスミスカレッジ客員研究員。第32回滋賀県文化奨励賞、第3回創造する伝統賞、第26回秀明文化賞など受賞。成安造形大学教授、2015年4月から学長に就任。

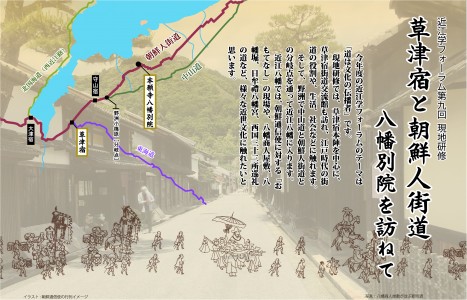

現地研修「草津宿と朝鮮人街道 八幡別院を訪ねて」報告

2017年11月15日

平成29年10月14日(土)に、第9回近江学フォーラム 現地研修「草津宿と朝鮮人街道 八幡別院を訪ねて」を開催しました。

近江学フォーラム会員のみなさん70名、スタッフ9名が参加しました。天候が心配されましたが、午後には晴れ間が出るほどの研修日和の一日となりました。

ご参加いただいたみなさま、ご協力いただいた地域のみなさまありがとうございました。

(写真:永江弘之研究員)

2班に分かれて、草津駅から東海道へ向かいます。

■草津宿本陣

草津宿街道交流館館長の八杉淳先生に、皇女和宮や新撰組など幕末の要人が立ち寄ったという草津宿本陣で、臨場感あふれる解説をしていただきました。

草津宿本陣

八杉先生のわかりやすく面白い解説

貴重な本陣の内部についても解説。

■草津宿街道交流館

草津宿街道交流館では、江戸時代の「旅」の風情や、街道沿いの人々の暮らしに触れていただきました。

草津宿街道交流館

学芸員さんより宿場町の成り立ちについてお話を聴く。

■御料理処「宝山園」

創業50年の四千坪の日本庭園に包まれた御料理処『宝山園』で風情あるお庭を臨みながらお食事をいただきました。

手の入ったお庭を見ながら昼食。

■本願寺八幡別院

朝鮮通信使は、2代将軍徳川秀忠以来、将軍就任祝いの祝賀使節として江戸を訪れた使節団で、第11代将軍まで、12度来日。約500名からなる朝鮮通信使一行は、必ず八幡で昼食をとりました。

午後からは、近江八幡 本願寺八幡別院へ。

八幡別院の書院にて、木村至宏近江学研究所顧問が解説。

当時正使・副使等をもてなした食器や、従事官の李南岡が書いた七言絶句を見学しました。

本堂では、加藤副所長が仏教文化の歴史について解説。

八幡別院 本堂

加藤副所長

■近江八幡の街並み

朝鮮人街道を歩いて、八幡商人の屋敷跡が並ぶ近江八幡の旧市街地を自由見学します。 伴家住宅や西川家住宅等では、畳表や蚊帳等の商いで活躍した八幡商人の暮らしを、八幡堀では琵琶湖とつながる水運と街の発展を、日牟禮八幡宮では巨大松明や左義長で知られる火祭りとともに町衆の意気込みを、それぞれの場所で感じていただきます。

今回初めての試み。自由に近江八幡の散策。思い思いに交流しながら歩きました。

伴家住宅

八幡掘

西久松所長から閉会のご挨拶

連続講座「近江~住まうかたち-命とつながる藁と土の家づくり-」公開講座報告

2017年10月28日

日時:2017年9月16日(土)10:50~12:20

場所:成安造形大学 聚英ホール

講師:大岩剛一 氏(建築家・近江学研究所客員研究員)

タイトル:連続講座「近江のかたちを明日につなぐ」『近江~住まうかたち-命とつながる藁と土の家づくり-』

ナビゲーターの永江弘之研究員との立ち話から講座が始まりました。

講師 大岩剛一 先生

近江かたちを明日につなぐシリーズの公開講座。この日は「住まうかたち 命とつながる藁と土の家づくり」と題して、客員研究員の大岩剛一研究員が、ストローベイルハウスを軸に、現代に息づく建築のあり方を語られました。

ストローベイルハウスとは、圧縮した藁のブロックを積んで厚い壁をつくり、土を塗り込んでいく環境循環型の建築です。

大岩研究員は、2000年に「藁」と「スロー」をキーワードに滋賀の地でストローベイルハウスの研究を始められました。便利さと物質的豊かさを追い求めたこれまでの家づくりに対して、全てが自然に戻る素材でつくる循環型の家づくりを提案。加えて、江戸時代がそうであったように、地域の人々ともに協働で作業する仕組みを取り入れるなど、家づくりを通して人とのつながりをつくる21世紀型の理想の家づくりについての実践事例が報告されました。

【関連展示】「近江のかたちを明日につなぐ展」を開催しました。

【講座内容】

ストローベイルハウスとは、圧縮した藁のブロックを積んで厚い壁を作り、上から土を塗った環境循環型の建築です。大岩剛一氏は、2000年に「藁」と「スロー」をキーワードに滋賀の地でストローベイルハウスの研究を始め、以来全国各地に広がるオルタナティブな生き方を模索する人々のためのコミュニティの拠点づくりに関わってきました。便利さと物質的豊かさを追い求めたこれまでの家づくりに対し、循環する命の豊かさを求める藁の家づくりとは?近江の優れた素材と技と、新たな住の可能性についてお話をうかがいます。

【講師プロフィール】

大岩 剛一(おおいわ・ごういち)

1948年東京都生れ。建築家。早稲田大学大学院修士課程修了。2013年3月まで成安造形大学教授。現在、一級建築士事務所 大岩剛一住環境研究所代表。スローデザイン研究会、ナマケモノ倶楽部世話人。滋賀の魅力に惹かれ、昨年より東京から滋賀へ住まいを移す。「善了寺」(神奈川)、「カフェスロー」(東京)、「N邸」「Café ネンリン」(滋賀)を始め、稲藁やヨシ等の循環型素材を使った設計を手がける。著書に『わらの家』『草のちから藁の家(共著)』他。文化誌『近江学』対談連載中。

近江学フォーラム会員限定講座 第3回「近江の街道の魅力」講座報告

日時:2017年9月30日(土)10:50~12:20

場所:成安造形大学 聚英ホール

講師:八杉 淳氏(草津市立草津宿街道交流館館長)

タイトル:近江学フォーラム会員限定講座「近江の街道の魅力~道は文化・情報の通り道」

近江の道をテーマにすすめてきました会員限定講座ですが、今回は「現地研修」の事前学習も兼ねて開講されました。講師は、草津宿街道交流館館長の八杉淳先生です。現地研修で訪ねる草津宿の話を中心に、東海道や中山道の宿場町の暮らしを丁寧に解説していただきました。

街道は、参覲交代の大名をはじめ、歴史の表舞台に名を馳せた人物や、名もない伊勢参りの旅人など、多くの人々が行き交いました。そして、重要なことは、それらの人々が、文化や情報をもたらしたということです。特に大名行列は、地方や中央の文化と情報を各宿場にもたらし、宿場の人々によって周辺地域にも広がっていきました。街道を通じて展開される交流は、現代のグローバリズムのように、一度に文化と情報が席捲するのではなく、程よく時間をかけて必要とされるものが伝わっていくというものであり、大量の情報に溺れることのない良き時代であったことが理解できました。

(加藤賢治)

【概要】

道の国・近江。江戸と京・大坂を結ぶ東海道や中山道など全国的な交通路とともに、村や町、隣国とを結ぶ多くの街道が通っていました。これらの街道は、参勤交代の大名をはじめ、歴史の表舞台に名を馳せた人物や、名もない伊勢まいりの旅人など、多くの人々が行き交い、旅人とともに文化や情報の通り道でもありました。近江の街道や宿場を中心に、江戸時代の街道や宿場、そして旅が果たした役割や、いまの私たちに伝えるものを探ってみたいと思います。

【講師プロフィール】

八杉 淳氏

1959年、兵庫県生れ。佛教大学大学院修士課程修了。草津市教育委員会教育部副部長兼草津市立草津宿街道交流館長・草津市史跡草津宿本陣館長。専攻は日本近世交通史・地域文化史。江戸時代の街道を歩く事で、当時の街道の姿や旅の実際を研究。著書に『近江の宿場町』・『近江東海道を歩く』(サンライズ出版)他多数。

10月21日開催 淡海の夢2017坂本写生会は中止します

2017年10月21日

本日10月21日(土)開催予定でした「淡海の夢2017」 坂本・石垣と里坊の町写生会は、

雨天のため中止致します。

どうぞよろしくお願い致します。

近江学研究所

「淡海の夢2017風景展」出品作品公募します。

2017年8月2日

淡海の夢風景展では、琵琶湖の豊かな水系の中で育まれた棚田・里山、そして歴史ある町並みや湖岸の景観を中心とした湖辺の郷が織りなす風景を、さまざまな視点・アプローチで表現した 平面作品(絵画・版画・写真など)を公募します。ふるってご応募ください。

【公募展名】 「棚田・里山、湖辺の郷 淡海の夢2017風景展」

【会 期】 12月12日(火)~12月23日(土)

12:00~18:00 | 入場無料 | 日曜休館 |

【会 場】 成安造形大学 ギャラリーアートサイト

(応募多数の場合は、学内の2会場で展示します)

◎ 期間中に企画者 永江弘之、ほか本学教員によるアーティストトークを予定しています。

【企画・監修】 永江弘之(成安造形大学教授・本研究所研究員)

【主 催】 成安造形大学附属近江学研究所

【協 賛】 株式会社クサカベ、ホルベイン工業株式会社

応募要領 ※詳細は作品募集要項をご確認ください。----------

応募資格 プロ、アマ、幼小中高校生を問わず、どなたでも応募できます。

※ 応募作品多数の際は、審査を実施いたします。

作品サイズ 幅120㎝以内(50号の長辺幅まで。額・マットは作品サイズに含まず)

出品点数 1人1点まで

出品料 無料

応募方法 「作品募集要項」に掲載の出品票を、郵送にて送付ください。「作品募集要項」は、下記の作品募集要項[PDFデータ]からダウンロードしてください。

出品申込締切 2017年11月6日(月)〔当日消印有効〕

搬入日 2017年11月20日(月)・21日(火)・22日(水)

搬入方法 送付または、附属近江学研究所 窓口へ持ち込み

>>>淡海の夢2017公募チラシ ダウンロード[PDFデータ770kb]

>>>淡海の夢2017風景展 募集要項[PDFデータ347kb]

>>>「淡海の夢2010~2016風景展」出品作品を近江ギャラリーで公開しています。

成安造形大学【キャンパスが美術館】公式サイト