淡海の夢2012風景展 受賞作品発表!!!

2012年12月5日

本日(12月5日)より開催しました「淡海の夢2012風景展」は、

一般の方と学生の応募作品による公募風景展です。

本年度は、52作品が出展しています。

I棟1階アートサイトにて開催 タイトルパネルが目印です

滋賀県(近江)の風景を様々な表現で描かれている力作ばかりです

本年度は写真作品も多数出展されています

展示会場前には近江学研究所の紹介コーナーも!

この企画は、今年で10周年を迎えました。

それを記念して、例年通りの入賞10作品(ホルベイン賞・クサカベ賞)とは別に、

10周年記念賞としまして、

本研究所木村所長が選ぶ 「近江学研究所 所長賞」

企画・監修する永江弘之准教授が選ぶ 「淡海の夢賞」

風景画家ブライアン・ウィリアムズ氏が選ぶ 「ブライアン・ウィリアムズ賞」を、

設置しました!

それでは、各受賞作品を発表します。

■■■■■■■■■■ 淡海の夢2012 10周年記念賞作品 ■■■■■■■■■■

【近江学研究所所長賞】

絵画 溝辺 行雄 『黄葉坂本』 (油性ドローイングペン、水彩、パステル)

【淡海の夢賞】

絵画 早川 忍 『晩秋』 (岩絵具)

【ブライアン・ウィリアムズ賞】

絵画 梶本 奈津実 (本学イラストレーション領域学生) 『黄映』 (アクリル絵具)

【ホルベイン賞】

絵画 井上 弘 『内湖の冬』 (琵琶湖ヨシ紙、ヨシペン、アクリル絵具、不透明水彩)

絵画 関田 真美子(本学イラストレーション領域学生) 『夏の色』 (アクリルガッシュ、メディウム)

絵画 瀧 光太郎 『仰木の棚田』 (油絵具)

絵画 中島 勝 『湖をきれいに』 (透明水彩)

絵画 藤森 絢子(本学イラストレーション領域学生) 『路地裏の公園』 (アクリル絵具)

【クサカベ賞】

写真 加藤 國子 『正月』

絵画 岸本 早永(本学イラストレーション領域学生) 『かわる里』 (透明水彩、アクリル絵具)

絵画 平川 克治 『かくれ里』 (鉛筆)

絵画 弘 雅子 『穴太の技』 (水彩)

写真 吉田 信介 『高島針江もんどり漁』 (紙:ハーネミューレSUGARCANE300 8sm)

受賞された皆様おめでとうございます!!!

===========

展覧会『棚田・里山、湖辺(こべ)の郷 淡海の夢2012 風景展』

期間 12月5日(水)~15日(土) -日曜休館-

時間 12:00~18:00

会場 成安造形大学 I棟 1階 ギャラリーアートサイト

企画・監修/永江弘之(成安造形大学 准教授・附属近江学研究所研究員)

協賛/ホルベイン工業株式会社、株式会社クサカベ

主催/成安造形大学 附属近江学研究所

===========

関連企画「10周年のお茶会」

ささやかなティーパーティーと授賞式を行ないます。ぜひお気軽にご参加ください。

日時 12月8日(土)14:00~15:00

場所 I棟 1階プレゼンルーム (会場であるギャラリーアートサイト隣の教室になります)

参加費・申込不要

===========

「近江 里山フィールドワーク」今森光彦先生のマキノの雑木林「萌木の国」で枝打ち!

2012年12月4日

12月2日(日)「近江 里山フィールドワーク」の最後の授業が行われました。

この日は大変気温が低くなりましたが、時折晴れ間がのぞく天候に恵まれ、

今森光彦本学客員教授が管理する雑木林「萌木の国」で授業が行われました。

午前11時JRマキノ駅に集合、雑木林に入ると早速今森教授から、

「もともとこの辺りの雑木林はクヌギやコナラなどが中心で、燃料を生産する薪炭林として活用されており、

人間の手が丁寧に入り、多くの生物とともに共存してきた。そして現在は炭の需要が無くなり、

シイタケのホダ木をつくるための雑木林を残して、極端に少なくなってしまったが、

生物多様性を考えるとき、この雑木林が持つ力をじっくり見つめ直す必要がある」など、

雑木林の歴史や機能についての解説がありました。

熱心に解説する今森教授

雑木林の中で今森教授の解説を受ける学生

今森教授が管理する雑木林は、カブトムシの棲家をつくるような役割があり、

夏にはここで親子対象の「萌木の国昆虫教室」が行われています。

この日はそのイベントに参加された親子連れも来られ、学生達も一緒に晩秋の雑木林に

欠かせない枝打ち作業などの手入れを行ないました。

枝打ち作業

作業の中には強風で倒れた太い櫟(くぬぎ)の木を裁断することや、

細かい枝を集めて昆虫の寝床をつくったりすることなどがあり、

またその作業途中に見たこともないような虫を発見すると、そこで今森教授の昆虫教室が始まったりしました。

倒れたクヌギを細かく裁断する学生

コオロギとキリギリスの両方の特徴を持っているコロギスの生態を解説する今森教授

学生がコロギス発見!

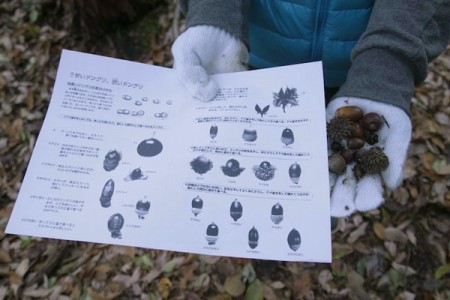

作業の途中に、引率の佐藤悦子特別講師が、ドングリの実の種類や昆虫の話など、

雑木林が持つ生物多様性の話がありました。

戦後にたくさんの木の実や昆虫を生産する雑木林が減少し、実を付けない杉・檜(ひのき)の人工林が増殖したことで、

獣の棲家が無くなり、現代の獣害問題なども引き起こしていることなど、

学生達は、雑木林の中で貴重な知識を得ることができました。

22種類あるというドングリの種類を確認

シイタケのホダ木をつくる雑木林を見学

この授業は、前半に仰木の集落が保有するいわゆる人工林に入り、その森を守るという森林活動を体験し、

最後にかつて人間が共存していた雑木林を体験するという流れになっています。

一見、同じように見える森林ですが、その役割や機能は全く異なり、

今後の森林のあり方や人間との関わりを考える機会になったと思います。

この体験を学生達がどのように考え、まとめるか、最終レポートに期待したいと思います。

報告:近江学研究所研究員 加藤賢治

ブライアン・ウィリアムズ氏と永江弘之研究員の公開講座を開催!

2012年12月1日

ブライアンさん

公開講座「近江のかたちを明日につなぐ」第5弾を開講しました。

本日、附属近江学研究所主催の「近江のかたちを明日につなぐ」をテーマに

連続講座の第5回目として「風景のかたち~琵琶湖の原風景」を開講しました。

曲面絵画の風景画を発表する一方で、風景画家の立場から荒らされていく自然を憂い、

自然保護再生を訴えてこられたブライアンさんを講師にお招きし、

本学教授で風景画家である永江弘之研究員と対談いただきました。

ブライアンさんは、生物学的な視線で、長年、日本や世界を旅する中で出会った風景を読み解き、

その自然環境の豊かさがどこからくるものなのかを、語られました。

また、永江先生との対談では、身振り手振りを交えて、絵を描く楽しみが伝わるお話で盛り上がり、

ブライアンさんの幅広い魅力が伝わる講演になりました。

講演後、13:30からは、展覧会場ギャラリーアートサイトにて、ギャラリートークを行いました。

ブライアンさんの作品への想い、取り組み方、その作品ごとのエピソードを笑いやメッセージ性のある言葉で

お話頂きました。

また、サイン会も開催し、一日を通して、充実した講座となりました。

また、後日詳しいご報告を、ブログで行います。

日時:2012年12月1日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

講師:ブライアン・ウィリアムズ氏 (風景画家)

対談:永江 弘之氏(本学准教授、本研究所研究員)

タイトル:「風景のかたち~琵琶湖の原風景」

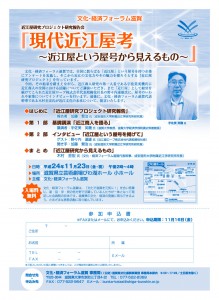

近江屋研究報告会「現代近江屋考」に加藤研究員が発表します!

2012年11月16日

平成23年度よりはじまった文化・経済フォーラム滋賀主催の「近江屋」研究プロジェクト。

近江学研究所からは、木村所長、加藤研究員が関わっております。

今月、その報告会が開催されます!

若干席に余裕がありますので、申込締め切りは11月16日(金)までですが、

お問い合わせいただくと、ご参加いただけます。

ぜひ足をお運びください!

京都新聞 研究スタートの時の記事>こちら

滋賀報知新聞記事>>こちら

=======

近江屋研究プロジェクト研究報告会

「現代近江屋考 ~近江屋という屋号から見えるもの~」

文化・経済フォーラム滋賀では、全国の「近江屋」という屋号をもつ企業にアンケートを実施し、そこから近江の文化力やその魅力を探ろうとする『近江屋研究プロジェクト』を平成23年度より行っています。

今回、その結果を踏まえながら、近江商人研究の第一人者である宇佐美英機氏に近江商人の全国における活躍について講演いただき、また「近江屋」として経営を続けてこられた近江屋ロープ株式会社代表取締役社長の野々内達雄氏に、屋号のいわれや家業についてインタビューを行います。

最後に、まとめを文化・経済フォーラム滋賀代表幹事である木村至宏氏が近江文化の未来について、提言いたします。

<内容

○はじめに 「近江屋研究プロジェクト研究報告」

報告者:加藤 賢治 氏(成安造形大学附属近江学研究所研究員)

○第1部 基調講演「近江商人を語る」

講演者:宇佐美 英機 氏(滋賀大学教授・滋賀大学経済学部附属史料館館長)

○第2部 インタビュー「近江屋という屋号を掲げて」

ゲスト:野々内 達雄 氏(近江屋ロープ株式会社代表取締役社長)

聞き手:加藤 賢治 氏(成安造形大学附属近江学研究所研究員)

○まとめ 「近江屋研究から見えるもの」

木村 至宏 氏(文化経済フォーラム滋賀代表幹事・成安造形大学附属近江学研究所所長)

日 時 : 平成24年11月23日(金・祝) 午後2時〜4時

場 所 : 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール小ホール

入 場 料 : 無料

>> 「近江屋研究プロジェクト研究報告会」 開催案内・申込書

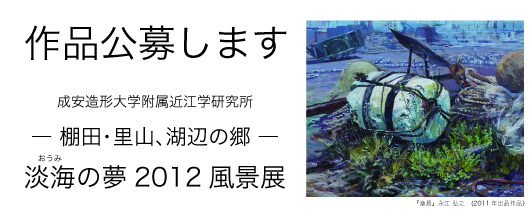

11/12申込締切「棚田・里山・湖辺の郷 淡海の夢2012風景展」公募

2012年11月5日

淡海の夢風景展は、本年で10周年を迎えました。

琵琶湖の豊かな水系の中で育まれた棚田・里山、そして歴史ある町並みや湖岸の景観を

中心とした湖辺の郷が織りなす風景を、さまざまな視点・アプローチで表現した平面作品

(絵画・版画・写真など)を公募します。ふるってご応募ください。

【公募展】 「棚田・里山、湖辺の郷 淡海の夢2012風景展」

【会 期】 12月5日(水)~12月15日(土)

12:00~18:00 | 入場無料 | 日曜休館 |

【会 場】 成安造形大学 ギャラリーアートサイト

【企画・監修】 永江弘之(成安造形大学准教授)

【主 催】 成安造形大学附属近江学研究所

【協 賛】 株式会社クサカベ、ホルベイン工業株式会社

応募要領

応募資格: プロ、アマ、幼小中高校生を問わず、どなたでも応募できます。

※ 応募作品多数の際は、審査を実施いたします。

作品サイズ: 幅120㎝以下(50号の長辺幅まで。額・マットは作品サイズに含まず。)

出品点数: 1人1点まで

出品料: 無料

出品申込: 「作品募集要項」に掲載の出品申込書を、郵送にて送付ください。

※「作品募集要項」はこのページからダウンロードできます。

ダウンロードが出来ない場合は近江学研究所までお問い合わせください。

出品申込締切: 2012年11月12日(月)〔当日消印有効〕

搬入日: 2012年11月19日(月) ・20日(火) ・ 21日(水)

搬入方法: 送付または、附属近江学研究所 窓口へ持ち込み ※詳細は作品募集要項をご確認ください。

>>>淡海の夢2012公募チラシPDF ダウンロード[397kb]

>>>作品募集要項PDF ダウンロード[215kb]

仰木学区文化祭にて研究プロジェクトの展示をしています!

2012年11月2日

11月2日(金)~3日(土)と大津市仰木学区文化祭(主催:仰木学区文化協会)が

大津市太鼓会館にて開催しています。

近江学研究所では、本年度 仰木(上仰木地区など)にて行なった

近江学研究プロジェクト「里山〜水と暮らし」の「仰木カルタ制作」や、

「八王寺山の家自力建設プロジェクト」の成果をまとめ、ポスター展示しました。

日頃、研究活動で一方ならぬご協力をいただいている仰木の方々に、

仰木でどのような活動がされているのか、

地域に広く公開できる機会をいただくことができました。

仰木学区文化協会、仰木市民センターの皆様ありがとうございました。

会場には、様々な仰木ならではの作品も飾られています。

ぜひ、お近くの方は足をお運びください。

11月2日(金)9:00~17:00 展示発表

11月3日(土)9:00~15:00 展示発表

11月4日(日)13:00~ 発表会(民謡・仰木太鼓など)

会場:大津市太鼓会館

近江 里山フィールドワーク 間伐材での木工作業行いました!

2012年10月29日

「近江 里山フィールドワーク」と名付けられたこのプロジェクト授業は、

地元仰木の森林保全事業と本学客員教授の今森光彦教授が活動する雑木林再生事業を組み合わせ、

フィールドワークを通じてさまざまな体験を行うものです。

10月28日(日)、この日は前々回に行われた上仰木・辻ヶ下生産森林組合の森林保全活動(間伐作業)で

伐採された間伐材を使って、木工品をつくるというワークショップが行われました。

朝9時にJRおごと温泉駅近くの作業所に集合し、一般参加者とともにワークショップの開会式が行われました。

間伐材は加工しやすいようにきれいに板状に製材されており、持参した設計図をもとに制作が始まりました。

木工WS開会式の様子

このワークショップのもともとの目的は、廃棄されてしまう間伐材の有効利用の方法を考えるための

機会にしようということですが、自分が必要とするものをつくってもかまわないということで、

学生達や一般参加者も各々、自分のアイディアで独創的な椅子やテーブルをつくりました。

材料を決めて作業開始

地元の大工さんや森林組合の方などのアドバイスで作業を進める学生

慎重に材料に設計図を落とす学生

お昼には組合員さんのお宅から仰木の棚田でとれた餅米でついたお餅が提供され、

「あんころ餅」や「納豆もち」をみんなでいただきました。

お昼ご飯の様子

ほぼ完成。後はしっかり紙ヤスリで磨きます

午後2時過ぎ、ほぼ全員が完成。

完成した木工作品群

それぞれ、感想を話して解散となりました。

「間伐材がこんなにきれいなもので、家具の材料として使用できると知りませんでした」

「このような木材が廃棄されるなんてもったいない」

「もっと色々なものをつくりたい」などの感想が参加した学生から聞かれました。

作品発表会で自らの作品について語る学生

作品発表会で自らの作品について語る学生

作品の前で最後に記念撮影

次回の授業は今森客員教授による雑木林再生プロジェクトです。

「八王寺山の家・自力建設プロジェクト」素材づくりワークショップ【藁編2】

2012年10月22日

大岩剛一研究員が中心に取り組んでいる「八王寺山の家・自力建設プロジェクト」。

10月21日(日)は、後期第1回目のプロジェクト特別実習A4の授業として、

八王寺山の田んぼで稲わらの脱穀作業・ワラ集めを行いました。

前期から引き続き受講した学生4名が参加しました。

今回は、八王寺組が主催する「棚田オーナー制度」に参加している

オーナー田の脱穀作業に、一緒に参加させていただきました。

八王寺組については、こちら「八王寺組ブログ」

朝、今月頭に稲刈り・はさがけしていた稲藁を、作業場である田んぼまで運んでいきます。

コンバインを使って、稲藁から籾をとる脱穀作業。八王寺組やオーナーさんが行います。

オーナーになって3年目の方は、棚田は一年ごとに違う、とおっしゃっていました。

今年は、昨年度よりも収穫がとても少なかったとのこと。

それは、イノシシがたくさん山からおりてきて、田んぼを荒らしたためだそうです。

気候の変化や獣害の問題も実体験として学んでおられ、

農家の方と一緒に、一喜一憂することで、お米づくりの面白さとむずかしさを知っていくのだと、感じました。

また、午前中は「ワラ縄編み」講座が開かれました。

「木槌(きづち)」で稲藁をしっかりと叩きこみ、繊維を柔らかくしていきます。

時間がかかる作業ですが、この作業をきっちりとやらないと、いい縄ができません。

木槌も、さまざまな木の素材があり、一番いいのは固くて重い「樫」の木だそうです。

縄編みは、てのひらに水分をつけて、藁をよりを作りながら、二束をねじって編んでいきます。

仰木のお母さんがやっていると、するすると出来上がっていくようにみえるのですが、

何度やってもなかなか習得できず、皆、苦戦していました。

お昼は、仰木の新米カレー!

お昼の準備を、お手伝いをしました。

午後は、脱穀作業の続きを行いました。

できた稲わらを「束(そく)」にしていきます。

一般的には束(そく)は、握りこぶしくらいの輪を、24輪(わ)合わせた量の単位だそうです。

今回は、12輪を1束にして、まとめていきました。

この藁は、来年の春、「ストローベイル」にする材料になります。

西日が傾くころ、すべての脱穀が終わり、

稲木の片づけを行い、今日の授業は終了しました。

授業後、学生一団と成安造形大学へ。

【キャンパスが美術館】秋の芸術月間「CHI-KEI]のオープニングパーティとして、

仰木の伝統的な郷土料理「納豆餅」をつくろうワークショップが行われていたのです。

仰木産の大豆で作った手作り納豆に塩味をつけ、羽二重餅で包み、まわりをきなこでまぶします。

学生たちは、子供たちと一緒に藁つとでお餅を切って、一緒に食べました。

出来立ての納豆餅はやはり美味しいです。

とても充実した仰木づくしの一日になりました。

ご協力ありがとうございました。

次回の授業は、11月11日(日)建材となるススキの刈取りを行います。

2、11/11(日) 素材づくり:ススキの刈り取り

3、11月 未定 材木の刻み体験

4、12/ 2(日) 建築資材搬入作業

5、12/ 9(日) 棟上げの見学、上棟式への参加

近江・里山フィールドワーク授業で「今森光彦の里山みらいじゅく」スタッフに!

2012年10月17日

今森光彦客員教授が監修し、佐藤悦子特別講師の

プロジェクト演習「近江・里山フィールドワーク」第4回を10月21日(日)に行いました。

今回は、今森光彦客員教授が毎年企画する「里山みらいじゅく」へのスタッフとして参加しました。

今森さんは、写真家として、30年前頃から大津市仰木にて、

自然と人と生き物がせめぎ合い、一緒に生きている「里山」を撮影しつづけてきました。

「里山みらいじゅく」は、その仰木の中に身を置くことで、里山自然を後世に伝えたい。

そして、多くの方に仰木を知ってもらうことで、

仰木を元気づけたいという想いで、この会を始められました。

朝、この会の趣旨を今森さんが学生たちに向けて、お話してくださいました。

「仰木を元気にするための企画です。お客さんをおもてなしし、自分自身も大いに学んでください。」

その言葉に、学生たちの顔がひきしまります。

全国各地から約200名が集まった参加者を前に仰木の廣岡自治連合会長が喜びのあいさつ

午前中は、棚田散策。

今年は、上仰木の集落と、八王寺山の棚田を散策します。

いくつかのポイントで今森さんから景観についてや、里山の生き物についての解説がありました。

また、仰木の4人の重鎮より、

仰木の歴史や、棚田での苦労、棚田保全活動の取り組みなどについて、お話を聴きます。

仰木の伊藤さんと今森さんのあうんの掛け合いが始まり、笑い声があがります。

長く今森さんがこの地で地元の深くつながってきたのかが伝わってきます。

お昼ごはんは、仰木のおにぎりとしし汁と自家製お漬物。

朝早くから、仰木のお母さんたちが準備しました。

すべて地元産の手作りということがおもてなしになっています。

学生たちは自主的に地場産のお店でお手伝いをしたり、

販売されている仰木米をつかったお酒のお話を聞いたり、

積極的に学んでいました。

午後は、大津市の無形文化財の仰木太鼓の演奏と、仰木小唄の踊りの披露がありました。

学生たちが飛び入りで踊ることに!

つづいて絵本作家のはたこうしろうさんの講演、今森光彦さんとの対談が行なわれました。

盛会に終わったあと、

地元のスタッフの方たちと会場の片づけをし、授業は無事に終了。

その後、学生有志は、今森アトリエにて行われた反省会に参加しました。

様々な立場の人の話を聴くことができ、刺激ある充実した一日になりました。

次回の授業は、10月28日(日)仰木の大工さんに教わり、間伐材を使った木工作業を体験します。

第四回近江学フォーラム現地研修「湖東の古寺を訪ねて」

2012年10月16日

10月13日(土)恒例となりました近江学フォーラムの第4回目の現地研修を開催しました。好天に恵まれたこの日の研修は参加者53名を迎え、永源寺を中心に東近江市の古寺を訪ねました。

午前9時20分、JR近江八幡駅南口に集合。江若交通の観光バス2台に分乗し、出発、湖東の臨済宗の名刹永源寺を目指しました。

10時過ぎ、永源寺駐車場に到着し、愛知川を渡って石段を登り、左手に五百羅漢の石造を眺めながら山門を目指しました。紅葉にはまだ早い時期ではありましたが、その紅葉で有名な山門の前で、開会式を行い、引率の研究員の紹介と木村至宏所長の開会の挨拶がありました。

その後、一行は本堂(方丈)に入り、臨済宗瑞石山永源寺山田文諒宗務総長からご法話をいただきました。山田総長は短時間でしたが、今の私たちがどのくらいの先祖のもとにつながっているのかという話から、命の大切さや、矛盾に満ちた現代社会における人間の生き方についてのお話をいただきました。

その後、木村所長から当寺の伽藍の説明があり、自由散策となりました。特に県指定の文化財であるヨシ葺きの大屋根を持つ本堂は見応え十分でした。

永源寺を出て、すぐそばの昼食会場「ひのや」さんに伺い、少し早い昼食をいただきました。

季節料理「ひのや」 現地研修用に特別メニューをご用意して頂きました。

昼食後はその場所で、木村所長から午後に訪問する2ヶ寺の紹介がされ、白洲正子の名著『かくれ里』の既述や、今回の石に関連する3ヶ寺のテーマなどについて触れられました。

午後は予定通り2グループに分かれて、石塔寺(いしどうじ)、石馬寺(いしばじ)、愛東マーガッレットステーション(道の駅)を訪ねました。

石塔寺ではインドマウリヤ王朝第3代目の王であるアショカ王(阿育王)が建てた8万4千基の舎利塔の一つであるという伝承を持つ国指定重要文化財「阿育王塔(三重石塔)」を中心に何万といわれる石塔が集まる神秘的な風景を楽しみました。

見事なコスモス畑に囲まれた道の駅「愛東マーガレットステーション」では地元で収穫された農産物が販売され、また、名物のソフトクリームも人気で多くの人でにぎわっていました。

聖徳太子の忠馬が、石になり池に沈んだという伝承を持つ石馬寺では、国指定重要文化財である藤原時代の「阿弥陀如来坐像」や「威徳明王牛上像」、鎌倉時代の「役行者像」「前鬼」「後鬼」など、大変珍しく貴重な仏様に巡り会いました。

今回の研修は、白洲正子氏が渡来人と石の文化が栄えるところと紹介したこの地を訪ね、瑞石山永源寺、石馬寺、石塔寺というように「石」の付く寺院を巡りました。各寺院に登りごたえのある石段があり多少疲れも感じましたが、それぞれに見所のある寺院を訪ね、改めて近江文化の深さを知る機会となりました。