上仰木のカフェ&ギャラリー「キマッシ」に行ってきました。

2011年2月22日

上仰木の江若バスのバス停から徒歩1分のカフェ&ギャラリー「キマッシ」に行ってきました。

仰木の古民家を改築したカフェは昭和レトロを意識した内装で、ちょっと昔の骨董品であふれています。

かつては縁側であった大きな窓からは仰木の棚田や遠くは琵琶湖や三上山を眺めることができます。

店内には手作りパンを販売するコーナーもあります。

メニューは飲み物が中心ですがカレーや丼など趣向を凝らした軽食も用意されています。ゆっくりと時間がながれ、店内のお客さんはおしゃべりする人、本を読む人それぞれのスタイルでくつろげます。

今日は午後のひと時、頭を空にして来年度の楽しい計画の構想を練ってきました。

営業時間 土日祝(平日休み)12:00〜18:30 駐車場有り

URL: http://kimassi.main.jp/

成安造形大学附属近江学研究所研究員 加藤賢治

『近江の祈りと美』出版記念講演会に参加しました!

2011年1月18日

1月15日(土)午後2時からピアザ淡海(大津市におの浜1丁目)で『近江の祈りと美』出版記念講演会があり、参加してきました。昨年末に出版されましたこの著作は近江学研究所学外研究員の一人である滋賀県立近代美術館学芸課長の高梨純次先生と近江学研究紀要の挿入写真でお世話になっています写真家寿福滋先生のお二人によるもので、寿福先生の近江の仏像の写真を中心として、高梨先生がその仏像の解説とともに近江の仏教文化の特色を語られています。

講演で高梨先生は「近江は数量の面からも仏像の宝庫であり、また古代中世の銘文が入っている秀作も多く、質が高いと評価されている。そして、それらの仏像は霊峰比叡山など宗教施設に集中するのではなく、湖南や湖北に分散されており、近江の宗教史をひも解くカギにもなる」と近江の仏像の特色を語られました。

寿福先生は「光と影」と題して講演され、仏像に限らず写真を撮るに際しては光のあたり方が重要で、有名な湖南の「狛坂磨崖仏」の写真を例に挙げられ、光のあたり方が上からと下からではまったく違った表情になると解説されました。また、「祈りという視点でいえば暗いお堂の中でろうそくの明かりに照らされる仏像は常に下からの明かりに照らされ、「祈り」という信仰のシンボルとして仏像を被写体とする時は、下からの光を意識します」と述べられました。

その後、お二人を囲む会が開催され多くの関係者が祝福の辞を語られました。

近江学の研究には欠かせないお二人のますますのご活躍を祈念申しあげます。

報告:近江学研究所研究員 加藤賢治

近江学フォーラム会員限定講座を開講しました!

2010年12月4日

講座名:フェノロサと近江

日 時:平成22年12月4日(土) 10:40~12:00

場 所:成安造形大学 聚英館三階 聚英ホール

講 師:福家 俊彦(園城寺執事長)

明治期の日本に西洋美術が流入し、日本美術の価値が低迷した状況下で、日本の「美」を再発見し、その興隆につとめたアーネスト・フランシスコ・フェノロサ(一八五三〜一九〇八)。彼は生前三井寺法明院住職桜井敬徳と出会い強い影響を受け、今もこの三井寺法明院に静かに眠る。この日は三井寺執事長の福家俊彦先生にフェノロサの活躍について語っていただきました。

福家先生はフェノロサが明治十五年五月に東京上野で行った『美術真説』という講演を取りあげ、彼の思想を紹介されました。フェノロサはその講演で西洋絵画と日本画を比較して日本画を再評価したこと、「美術」への愛好心と鑑賞眼の育成や優れた画家を育てることを目的として美術学校設立の必要性を訴えことが評価され、その後、日本美術振興のパイオニアとして活躍したと話されました。

三井寺には国宝の非公開建築物「光浄院客殿」「勧学院客殿」があり、貴重な文化財を保護しながらできうる範囲で一般に公開するという日本美術の「粋」を啓発する活動を続けられていますが、湖都大津と日本の「美」をこよなく愛したフェノロサの意志がこのような取り組みに受け継がれているように感じました。

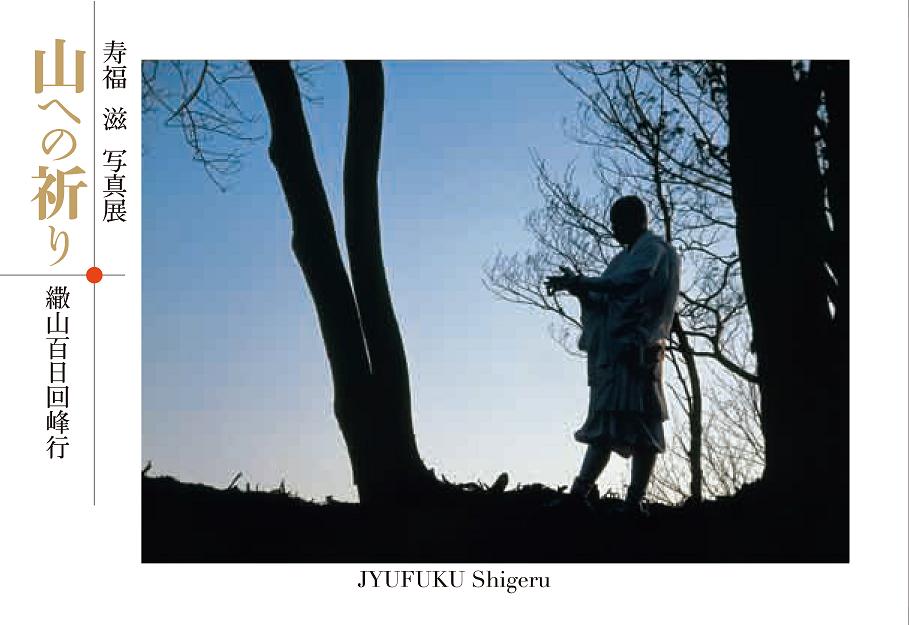

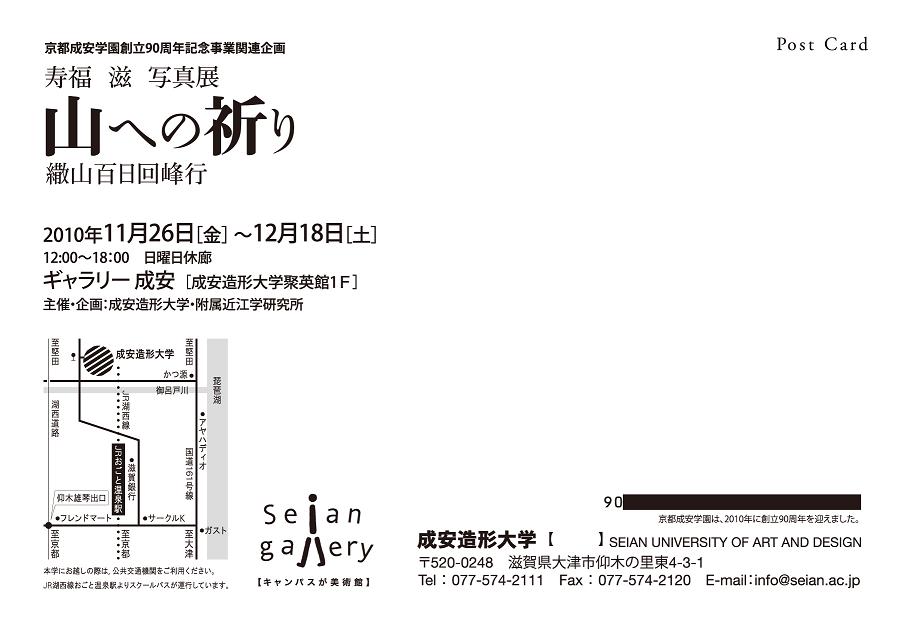

寿福滋さんの展覧会開催しました!

2010年11月26日

本研究所の紀要『近江学』創刊号・2号に続き、2011年1月頃発売予定の第3号でも、多数の写真を提供して頂いている寿福滋さんの個展が、本日より成安造形大学のギャラリー成安にて開催されました。

「山への祈り 繖山百日回峰行」と題したこの展覧会は、繖山百日回峰行を主題とした作品を集めた企画展示となっています。

臨場感のある美しい写真と、さまざまな趣向が凝らされた展示空間も見所です。

まるで山の中にいるような雰囲気を楽しめます。

ぜひ、この機会にご高覧下さい。

タイトル:山への祈り -繖山百日回峰行-

会期:2010年11月26日(金)~12月18日(土)

時間:12:00~18:00

休廊:日曜日

会場:成安造形大学 ギャラリー成安

出品者:寿福滋(写真家)

主催・企画:成安造形大学・附属近江学研究所

寿福 滋(じゅふく しげる)氏プロフィール

1953年神戸市生まれ。中学生の頃、埋蔵文化財に興味を持ち、その後文化財カメラマンをめざし、森昭氏に師事。関西を中心に美術・文化財、風景写真を専門に撮影。大塚遺跡(横浜市)、平等院庭園(宇治市)、雪野山古墳(東近江市)、市町村史等の撮影多数。成安造形大学附属近江学研究所紀要『近江学』(2009年・2010年)、『花鳥遊楽ー湖西の風に吹かれてー』(甲西町1993年)、『近江と芭蕉』(大津市役所2003年)の写真を始め、滋賀の風土を記録。ライフワークとして杉原千畝の取材を続けている。

主な著書

『杉原千畝と命のビザ』サンライズ出版 2007年

『京都・滋賀 かくれ里を行く』(滋賀の写真撮影)淡交社 2005年

研究員報告!越前朝倉氏一乗谷遺跡を案内してきました!

2010年11月25日

秋晴れの11月21日(日)、成安造形大学教育後援会のOBG会である「楽波会(さざなみかい)」の日帰り研修旅行が行われました。この会の研修旅行は毎年この時期に行われており、昨年、一昨年、に続いて今回と私加藤が案内役を務めさせていただきました。

参加者は会員さん18名と事務局畠山主管、高野主査、蓑輪さん総勢22名で、この日は、会員様からのリクエストで福井県福井市の越前朝倉氏一乗谷遺跡を訪ねてきました。

朝9時にJR大津駅前に集合し、一路越前へ。バス車内では「近江は湖の国・山の国・道の国そして城の国であり、戦国の舞台となって信長、秀吉、家康など戦国の群雄が割拠した・・・」と近江の文化と地形的、歴史的な特色を紹介しました。また、越前朝倉氏が初期の戦国大名の代表であり、城下集住や分国法の制定など朝倉孝景にはじまる朝倉氏の偉業について解説しました。

途中、作家水上勉の小説の舞台となった「越前竹人形の里」で昼食をとり、午後1時に現地に到着しました。現地では有名な戦国時代の城下町を復元した町並みを見学し、その後、朝倉氏の邸宅後といわれる遺跡を見学しました。現地ではボランティアガイドさんの詳しい解説も聞き、大変勉強になりました。

参加者の皆さんは秋の一日戦国時代にタイムスリップし、好天にも恵まれ紅葉も美しく大変満足そうでした。

報告:近江学研究所研究員 加藤賢治

寿福滋 写真展「山への祈り-繖山百日回峰行」のご案内

2010年11月22日

『山への祈り‐繖山百日回峰行‐』では、関西を中心に活動し、美術・文化財写真、滋賀県の風景写真を撮影している寿福滋氏の素晴らしい作品の中か ら、繖山百日回峰行を主題とした作品を集めた企画展示を行ないます。

タイトル:山への祈り -繖山百日回峰行-

会期:2010年11月26日(金)~12月18日(土)

時間:12:00~18:00

休廊:日曜日

会場:成安造形大学 ギャラリー成安

出品者:寿福滋(写真家)

主催・企画:成安造形大学・附属近江学研究所

公開講座「日本画家から見た近江の風景」を開講しました

2010年11月20日

講座名 日本画家から見た近江の風景

日 時 平成22年11月20日(土)10:40〜12:00

場 所 成安造形大学 聚英館三階 聚英ホール

講 師 大野俊明(成安造形大学教授)

江戸時代初期に成立した近江八景に代表される近江の風景を、これまで現代の日本画家がどのように表現してきたのか、数多くのスライドを用いての紹介から講座はスタートしました。池田遥邨・下保昭氏をはじめとする日本画家を取り上げられ、その作風の特徴や制作手法など、長年の知己でもある大野教授ならではの興味深いお話を聞くことができました。

続いては大野教授ご自身のこと。本学が湖西に開校されたことが近江を描くようになったきっかけとなったこと、また琵琶湖や三上山、比良山などをモチーフとする作品やスケッチをスライドを用いて紹介されました。写生を行なう場所探しの苦労や、時刻や季節によってその表情を変える風景のすばらしさなど、個々の作品制作の裏側にも触れていただきました。

現在も近江での取材は進行中とのことで、近い将来、琵琶湖十景というような形でまとめてみたいとおっしゃっておられます。果たして何処がどのように描かれるのか、今から大変楽しみです。

近江学研究所研究員 小嵜善通

近江学フォーラム会員限定講座「古地図に探る近江 地図に探る滋賀」を開講しました。

2010年11月13日

講座名:古地図に探る近江 地図に探る滋賀

日 時:平成22年11月13日(土) 10:40~12:00

場 所:成安造形大学 聚英館三階 聚英ホール

講 師:松井善和(県立長浜高校校長・国際地図学会会員)

現在、県立長浜高校校長でおられる松井善和氏は、若いころから古地図を収集されてきました。そのきっかけは小学校のころお父さんから古い地図をもらい、常にそれに慣れ親しんできたことから始まります。大学では美術教育を専門とされていましたが、地理研究室にも出入りし、美術だけでなく地理の教員資格も習得されておられます。本格的に古地図のコレクションを始められたのは、教職につき収入を得だしたころからで40年近くになり、コレクションのために東京はもちろん、遠く北海道まで足を運ばれることもあるそうです。

古地図のコレクションの話から始められた講演では、いたるところで古地図に対する思い入れが聞く者に伝わってきました。会場には最も大事にされている大判の近江の古地図二点が展示され、「地図を読む」ことの実践に始まり、近江から滋賀へ時代と共に変遷する有様を丁寧に、具体的にお話しいただきました。特に廃藩置県の混乱期の話や、滋賀県の市町村合併の歴史の中での変化や失われた地名の話では、その地域の聴講者も多く非常に興味深く聞きいっておられました。地名は単にそれだけでなく、受け継がれてきた歴史や文化そして人々の生活までも関わっており、残し継がれていくことの大切さを改めて認識させられました。

近江学研究所研究員 辻喜代治

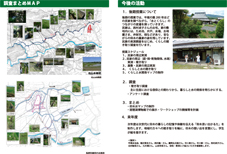

仰木学区文化祭にて研究プロジェクトの展示をしました!

2010年11月5日

11月2日(火)~4日(木)、大津市仰木学区文化祭(主催:仰木学区文化協会)が大津市太鼓会館にて開催されました。近江学研究所では、前期(4~7月)に仰木(平尾地区)にて行なった近江学研究プロジェクト「里山〜水と暮らし」の「棚田の水系調査」成果について調査内容や、調査まとめの水系マップなどをまとめ、ポスター展示しました。文化祭では地元の子どもたちからお年寄りの方まで幅広い方が来られており、会場では、研究していることを初めて知ったよと声をかけていただいたり、棚田の水分配の難しさや、昔は子どもながらに農作業に役割があったとお話しくださるなど、反響がありました。地域に広く公開できる機会をいただくことができました。仰木学区文化協会、仰木市民センターの皆様ありがとうございました。

近江学B 「比叡山とふもとの文化」坂本フィールドワーク

2010年10月30日

比叡山とふもとの文化」坂本フィールドワーク

講師:近江学研究所研究員 加藤賢治

平成22年10月30日(土)

この日は午後1時に最澄が誕生したといわれる坂本「生源寺」に集合し、大師堂をお借りして比叡山と坂本の文化の概略をレクチャー、その後坂本界隈をフィールドワークしました。

案内は加藤が担当しました。

台風の影響が心配されましたが、何とか雨に降られることなく散策ができました。

レクチャーのはじめは比叡山の思想と修行、そしてそこで研鑽を積んだ高僧の話しを中心に行い、後半は穴太積や里坊、滋賀院、慈眼堂、東照宮等のふもとの文化について解説しました。

解説の後、2時半に生源寺を出発、牛尾山、石積みを見ながら滋賀院へ向かいました。滋賀院では「忘己利他」(もうこうりた)という最澄の教えや、千年の法灯、小堀遠州作といわれる庭園、涅槃図など見学しました。その後、家康・秀忠・家光の徳川三代の側近として仕えた天海大僧正の墓所である慈眼堂、13体仏、日吉大社をめぐって4時に現地で解散しました。

「学生たちは学外でのフィールドワークということで、日本仏教の中心地でじかにその文化に触れることができ満足そうでした。これを機会により日本文化に関心を持ってくれればと期待しています。