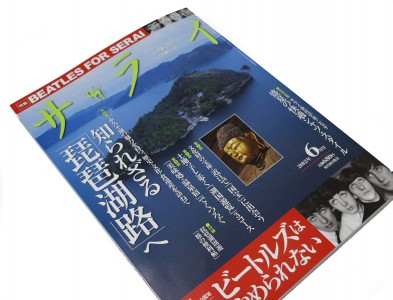

「サライ」が琵琶湖路を大特集!近江学研究所の縁の面々が登場!

2012年5月10日

本日5月10日に発刊された小学館『サライ』6月号に、琵琶湖路が大特集されています。

第二部の「歴史王国の素顔に触れる土地っ子と歩く「湖国遊覧」3コース」では、近江学研究所に縁のある顔ぶれが登場しています。

まずは、木村所長が、旅の巻頭言として交通や歴史の面から旅をいざなってくれます。

とてもにこやかな所長。

そして、滋賀県立近代美術館の髙梨純次氏(本研究所客員研究員)が、「比叡山」と鯖街道を案内してくれます。

そして、写真家の今森光彦氏(本研究所参与)が竹生島と沖島を訪れ、写真とレポートをされています。

また、文化誌『近江学』の表紙でもおなじみの寿福滋さんの写真もたくさん掲載されています。

テキストも写真も充実していて、必見です!

サライ ホームページはこちら

===

『サライ』6月号 索引 (一部抜粋)

特集

デビュー50周年

今宵も聴きたい 興じたい

ビートルズは、やめられない

第1部 ビートルズが残したもの

第2部 いま楽しめるビートルズ

大特集

永久不滅の魅力を持つ、歴史・文化・食遺産の宝庫

知られざる「琵琶湖路」へ

特集 第1部

仏像・絵画・建築…湖国の美術絵巻

近江で「国宝」に出会う

十一面観音立像 向源寺 六道絵 聖衆来迎寺

三井寺

善水寺 長寿寺

比叡山延暦寺 彦根城

特集 第2部

歴史王国の素顔に触れる

土地っ子と歩く「湖国遊覧」3コース

旅の巻頭言 木村至宏(近江学研究所所長・76歳)

豊かな自然に数多くの仏教文化財。交通の要衝が生む近江の魅力とは

第一の旅 聖地「比叡山」と鯖街道を探訪する

案内人 高梨純次(滋賀県立近代美術館学芸課長・59歳)

第二の旅 島へ渡ろう─竹生島と沖島

案内人 今森光彦(写真家・58歳)

第三の旅 3人の住職と「湖東三山」に詣でる

百済寺 案内人 濱中亮明(百済寺住職・68歳)

金剛輪寺 案内人 濱中光礼(金剛輪寺住職・73歳)

西明寺 案内人 中野英勝(西明寺住職・54歳)

特集 第3部

近江料理、地産地消、門前蕎麦…

「美味処・温泉宿」でくつろぐ

招福楼 東近江市

湖里庵 高島市

日登美山荘 東近江市

本家鶴喜そば 大津市

リストランテ・ラーゴ 大津市

暖灯館きくのや 大津市雄琴温泉

旅館 紅鮎 長浜市尾上温泉

===

京都新聞@キャンパス記事に学生が制作した記事が掲載されました!

2012年5月7日

昨年度から取材や記事づくりに取り組んできた京都新聞@キャンパスの記事が5月2日夕刊に掲載されました!

京都新聞@キャンパスとは、京都新聞夕刊で今年の6月頃からスタートした企画で、

夕刊の見開き二面を各大学の「大学生が」取材・構成・執筆するというものです。

取り組んだ学生は、昨年度から大学の隣接する仰木地域での研究活動に参加する12名です。

2月より稲庭記者にレクチャーを受け、メンバーみんなで記事内容を考案し、取材を進めてきました。

先日は、京都新聞本社にも伺い、レイアウト担当のデスクの方々と面談し、学生たちが作りたい紙面について

打ち合わせをするなど、コツコツ進めてきました。

3月1日地域の方にお会いして、暮らしのことを取材しました。

編集チームとして、住環境デザインクラス3年生の兼森さん、日下部さん、後藤さん、永禮くんの4名が記事を書き、紙面レイアウトをディレクションしました。そして、成安らしさを出すためにイラストレーションクラス3年の小池さん、小林さん、鈴木さん、4年の長野さんにより素晴らしいイラスト挿絵が描かれ、とても充実した紙面になりました!

お世話になった仰木地区では、5月3日朝刊と一緒にこの記事の夕刊が配送されたらしく、

当日の仰木祭でお会いした方たちから記事をみたよー!と声をかけていただいたり、

自宅に届いた新聞を見せていただいたりと、反響がありました!

学生のみなさんの頑張りが、形になって嬉しいです。

カルタづくりをがんばっていく力になりました。

特別公開講座「アートと暮らし」開講しました。

2012年4月28日

日時:2012年4月28日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

講師:鷲田 清一 氏

タイトル:「アートと暮らし」

附属近江学研究所は今年度で開設5年目を迎え、公開講座の内容もより充実させようと講座の時間を80分から90分に延長するなど、取り組みを進めています。その初回となる今回は、特別公開講座として位置づけ、哲学者で前大阪大学総長、現大谷大学教授の鷲田清一先生を講師に迎えました。

講座のタイトルは「アートと暮らし」。鷲田先生は冒頭で「生活の中にアートを取り入れようという話ではなく、アートに暮らしを取り入れる話をします」と宣言され、社会学的な視点で社会におけるアートの役割を話されました。

鷲田先生は、かつて芸術家と呼ばれた人々の活動が現代においては音楽やパフォーマンスなど大きく広がり、アーティストという名で、様々な活動を展開しているとアートの現状を報告されました。その中で、2003年の秋、大阪ミナミに眠る巨大地下空間を舞台に繰り広げられた「湊町アンダーグラウンドプロジェクト」を具体例に挙げられ、「若いボランティアスタッフがそのプロジェクトに参加する事で、学校という教育機関では学べないような貴重な経験をして成長する様子を目の当たりにした。アートプロジェクトは常に0(ゼロ)からスタートするため、参加するスタッフや企画者は大変な苦労を強いられる。従って、そこから得る成果は無限大に広がる」とアートプロジェクトの力を強調されました。

また、「昔の人は出産から始まり、しつけや教育、病を治す事、葬式を行う事まで生老病死のすべてのケアを自分たちで行ってきた。しかし、近代化が進んだ現代社会では、それらを国や自治体、企業が合理的に担うようになり、生活が便利になった一方で、個人ではまったく何もできなくなってしまった。」と指摘され、そのような弱い現代人を強くする機会をつくるのがアートプロジェクトの役割であると語られました。

最後に「そのようなプロジェクトを担うアーティストの卵を育てている成安造形大学の更なる活躍を願っています」と期待が込められた熱いメッセージをいただきました。

近江学研究所 研究員 加藤賢治

NHKカルチャー「近江学入門」開講!

2012年4月23日

近江学研究所が京都で「近江の魅力」を発信する講座「近江学入門」が4月23日スタートしました。

初回は木村至宏所長が担当され、「近江学 その魅力」と題して、近江の魅力の概要を講義されました。

講義の中で、「我々が構築した近江学の要素は琵琶湖の存在と周囲の山々、そして湖上交通と街道の3点で、これは他の地域に見られない要素であり、近江に優れた文化が根付いた根拠となる」と近江文化の独自性を強調されました。

受講生は約20名、知られざる近江の魅力を肌で感じて満足そうでした。

2回目以降の講座予定です。途中からの受講も可能です。

受講等に関する詳細なお問い合わせはコチラまで

第2回 05/28(月) 大津絵と三井寺 福家俊彦 総本山三井寺執事長

第3回 06/25(月) 湖北十一面観音 高梨純次 滋賀県立美術館学芸課長

第4回 07/23(月) 絵図に見る近世近江の宿場町 水本邦彦 長浜バイオ大学教授

第5回 08/27(月) 日吉山王祭と日吉山王曼荼羅 和田光生 大津市歴史博物館学芸員

第6回 09/24(月) <現地講座>三井寺(非公開国宝建築含む) 木村所長 加藤賢治近江学研究所研究員

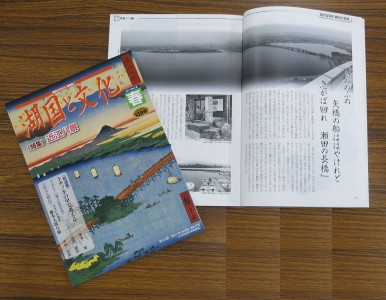

『湖国と文化 春号』が絶賛発売中!

2012年4月16日

滋賀の様々な文化情報が盛りだくさんの季刊誌『湖国と文化』。

今月1日に春号が販売されました。

特集は近江の原風景『近江八景』。

近江八景が選定された背景や歴史、絵図などが網羅されていて、大変読み応えがある内容になっています。

近江学研究所からは、3つの記事にかかわっております。

特集『近江八景』には、加藤研究員と石川研究員が「瀬田の唐橋」の記事や写真が掲載されています。

また、連載は2本。

加藤研究員の連載『おうみ おうみ 歩く』では京都・山科から三井寺へ抜ける小関越を取り上げています。

そして、木村所長の連載『近江人物伝』では、

藤本太郎兵衛という、瀬田川に土砂がたまり度々氾濫が起こり、周辺の村々に被害が起こった際に、

親子三代で幕府に川ざらえ願い書を出し続け、琵琶湖の治水に奮闘した人物が描かれています。

ぜひ、興味のある方はご一読ください!

『湖国と文化』 139号 2012年春号

Lマガジン社「大人のぶら旅」必見です!

2012年4月13日

4月12日に発刊されたLマガジン社関西版「大人のぶら旅」に、

世界的にご活躍な写真家であり、

本年度から客員研究員として本研究所に携わっていただくことになった、

津田直さんが竹生島を訪ねるルポ特集が掲載されました!

また、「近江学の第一人者に聞く竹生島の歴史といま。」と題した木村所長との対談も掲載。

竹生島の歴史性を木村先生が語り、島を訪ねた経験を通した心象を津田さんが語り、

「写真家・研究者の垣根を越えて」言葉が交わされていることが伝わる対談となっています。

津田直さんの撮影された「竹生島」も必見です。

ぜひ、手に取ってご覧になってください!

京都新聞「湖国探研-8」に永江研究員が掲載されました!

本学のイラストレーション領域准教授であり、風景画家でもあり、

近江学研究所研究員として昨年度より「仰木ふるさとカルタ」制作の研究活動をされている永江弘之先生が、

「湖国探研」という滋賀の研究者を取り上げたシリーズの記事に掲載されました。

先生が仰木地域への暮らしへの考えや、研究活動へのやまなざしがわかる素敵な記事となっています。

ぜひ、ご一読ください。

2月27日朝刊 記事画像

京都新聞@キャンパス編集会議

2012年2月9日

今日は、近江学研究活動として「仰木ふるさとカルタ」制作取り組む学生研究スタッフのみなさんが

京都新聞@キャンパスの記事づくりのためのミーティングを行いました。

この半年間 仰木地域に入って出会った人や出来事や見聞きしたことなどから、

「これ!」ということをみんなで出し合って、記事の内容を決めていきました。

たくさんのアイデアがあつまり、どの話題をメインにするのか選ぶのが大変そう。

ですが、伝いたいテーマは皆一致で決まったようです。

テーマの発表は紙面をみてのお楽しみ、ということで伏せておきますが、

来月には、仰木のお味噌づくりや、人物インタビューを進めていきます!

また、ご報告します。

寿福滋 「近江原風景」展

2012年2月2日

本研究所が発行している文化誌『近江学』でもお世話になっている寿福滋さんの展覧会が開催されます。

この展覧会は、寿福さんの2011年滋賀県文化賞受賞記念展です。

美術や文化財、風景写真の撮影を専門とされている寿福さんが、近江をフィールドに長年に渡り挑戦し続けた風景の取り組みをぜひご覧ください。

昨年の本学で開催した展覧会同様、趣向を凝らした展示風景になっています。

美しい写真作品に包まれるような空間です。

ほぼ等身大の大きな風景作品の前に立つと、まるで自分が実際にその風景のなかにいるような気持ちになります。

また、美しい写真作品以外にも、遊び心もたっぷりです。

作品を鑑賞しながら、寿福さんの遊び心をぜひ探してみてください。

寿福滋「近江原風景」展

会場:成安造形大学 スパイラルギャラリー

期間:2月4日(土)~3月8日(木)[日曜日休館]

開館時間:12:00~18:00

企画:成安造形大学附属近江学研究所

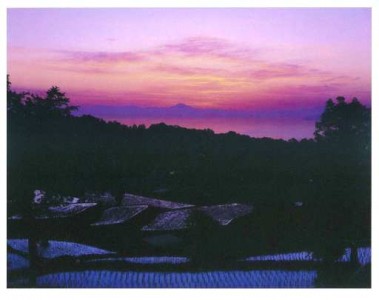

(夜明け前/大津市栗原)

近江学研究活動で京都新聞の記事作りに取り組みます!

近江学研究所で2010年度から取り組んでいる「里山~水と暮らし」研究活動は、現在2期目を迎えています。

本学がある仰木の里ニュータウンに隣接する1000年以上の歴史がある仰木という農村地域に入り、

「生活文化の聞き取り調査」をもとに「仰木ふるさとカルタ」を制作する研究・制作を進めています。

その活動には学生研究スタッフが関わっています。

13名のイラストクラスや住環境デザインクラスの学生が、意欲的に地域の中に入り込み、地元の老人クラブのみなさんと顔をつき合わせながら調査を行っています。

そして、この度、

その学生研究スタッフが京都新聞の夕刊@キャンパスに取り組むことになりました!

京都新聞@キャンパスとは、京都新聞夕刊で今年の6月頃からスタートした企画で、

夕刊の見開き二面を各大学の「大学生が」取材・構成・執筆するというものです。

昨日、京都新聞の稲庭さんに来ていただき、この取り組みについてレクチャーを受けました。

編集チームをつくり、取材をしていくことになりました。

どんな記事になっていくのか楽しみです!

また追って取材風景をご報告します!