公開講座「近江のかたちを明日につなぐ」第2弾近江上布開講!

2012年7月14日

附属近江学研究所主催の「近江のかたちを明日につなぐ」をテーマに

連続講座の第2回目として「まとうかたち~湖東の織物-近江上布」を開講しました。

滋賀県の湖東地域は、長浜の絹織物(ちりめん)、とならんでこの地に自生する麻を素材とする織物の一大産地であった。

それらは近江上布と呼ばれ、古くから近江商人によって日本全国に流通し、近江の一大ブランドであった。

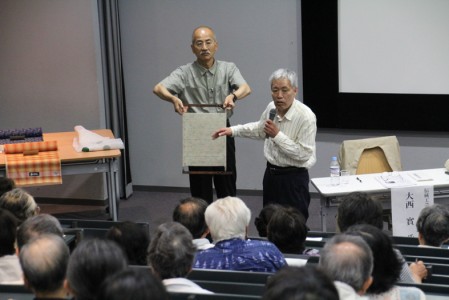

受講者に触れてもらいたいと紹介された近江上布や麻の作品

講演会は先ずコーデネータ―の辻喜代治が、テキスタイルアーテイストである河原林美知子近江学客員研究員を、作品を通じて紹介した。次に、麻織物の伝統を守り続けている大西實氏の仕事をビデオで紹介し、それを糸口に河原林氏が質問する形で進められた。

河原林 美知子研究員

まず素材の麻の性質と、現在使用されている麻糸について話された。

現在、滋賀県では素材の麻は手に入らず、他の地域のチョマと呼ばれる麻素材を使っているが、ぜひとも滋賀県の麻栽培を復活させたいと力説されていた。特に大麻栽培は法律に引っかかる難しい部分があるので、多くの問題の解決が必要とされる。

次にその制作技法に話がおよび、大西氏は特に細い糸を使い、昔からの技法により絣模様を作りだされていることを、会場に持参された道具をつかって詳しく紹介された。

近江上布の特徴は、絣文様の麻織物で独特のしわ入ったものといわれている。

しかし県内の人にもあまり知られていないのが現状で、若い人たちに先ず麻素材を触って知ってもらうことの大切さが話題となった。そのために大西氏は伝統的な手織りだけでなく、電動織機を使ったりして様々なレベルの麻織物を制作されている。一般の人に広く知ってもらい、徐々にいいものに触れてもらうように工夫をされている。さらに近江上布は日常の暮らしの中で受けつがれてきたがゆえに、国や県の文化財としての保護や指定もないことが報告された。近江の歴史と風土と深くかかわる近江上布は、これからも大切に受け継がれていくべき滋賀県の文化財だと思われる。そのための保護運動も必要だと強く認識させられた。

報告:辻喜代治(コーディネーター)

■大西 實さんの近江上布を購入するには、こちらから

日時:2012年7月14日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

講師:大西 實氏 (伝統工芸士)

対談:河原林 美知子(ファイバーアート作家、本研究所客員研究員)

コーディネーター :辻 喜代治(本学教授、本研究所研究員)

タイトル:「まとうかたち~湖東の織物-近江上布」

「八王寺山の家・自力建設プロジェクト」素材づくりワークショップ[土編]

2012年7月2日

プロジェクト特別実習A3として大岩剛一研究員が中心に取り組む「八王寺山の家・自力建設プロジェクト」。

6月24日(日)に、素材づくりワークショップを開催しました。

天候は、台風4号の影響で現場の足場が問題ないか心配ではありましたが、

少し曇り空で涼しい風の吹く、とても気持ちの良いワークショップ日和となりました。

大岩研究員と学生8名が参加し、

今回も八王寺組の皆さんにご指導いただきながら、作業を進めました。

帽子につなぎに長靴姿が勇ましく可愛らしい、女の子ばかりの作業で、はじめは皆少々心配気味。

今回の建築づくりでは、建材をなるべく地元の素材を使用したいと考えていることから、

土も仰木のものを使うことになりました。

今日の作業は土壁の荒土に使う、土の仕込みです。

ワラを短く刻み、土に混ぜます。そしてその土に水を入れて捏ねて、

しばらく寝かすことで腐食土(ふしょくど)をつくります。

まずは、ワラを作業場まで運びます。

ワラを「オシキリ」という道具で約15cmに刻んでいきます。

同時進行で、土を仰木の山からユンボで削り取ります。

作業は、地元の林業家のKさんにご協力いただきました。

削り取った土を小型の運搬機を巧みに運転し、運んでいきます。

土に、刻んだワラをまぜていきます。

また水を流し込み、捏ねていきます。

この土が、粘りがあってとても重く、四苦八苦しました。

順番に交代をしながら、しっかりと捏ねていきます。

スキやスコップの使い方が難しく、泥に足元がとられてしまいます。

途中、山の清水で火照った顔を覚ましに田んぼへ。

休憩タイム。

林業家のKさんが、学生たちの作業を見ながら、「なかなかよくやっている。すごいよ。」と、

言ってくれていたそうです。

みんな、とてもよく頑張りました。

捏ねて、捏ねて、捏ね続け、

約5m3(リュウベー)の土ができました。

本当におつかれさまでした!

これからもがんばっていきましょう。

湖国と文化[夏号]は『ヨシものがたり』特集!

滋賀の様々な文化情報が盛りだくさんの季刊誌『湖国と文化』。

7月1日に今年の夏号が販売されました。

特集は『ヨシものがたり』。

琵琶湖の原風景でもあるヨシを様々な角度から取り上げる充実した号になっています。

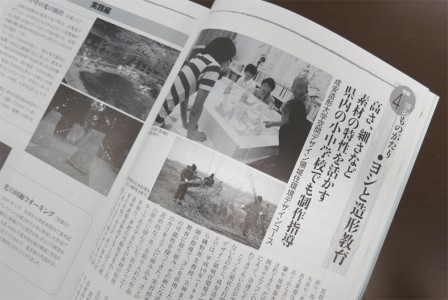

『ヨシものがたり』特集ページでは、

本学住環境デザインコースが、平成10年から長年学生たちと取り組んできた

「ヨシの造形教育」についてが特集されています!

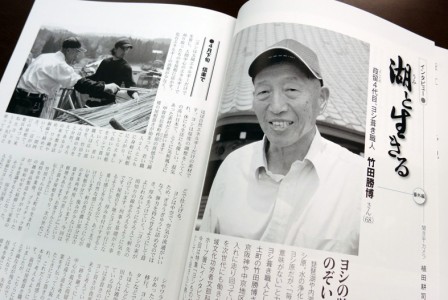

そして、インタビュー記事「湖と生きる」には、

2010年度の文化誌『近江学』の対談にも出ていただいたヨシ葺き職人の竹田勝博さんの、

最近のヨシ葺き仕事や、中学生への総合学習での講演などの取り組みが語られています。

そして、近江学学研究所からは、

加藤研究員の連載『おうみ おうみ 歩く』では、

南彦根の霊山荒神山の祭礼大祭を取材。荒神山の神社に足を運んでいます。

そして、木村所長の連載『近江人物伝』では、

中井源左衛門光武(なかいげんざえもんみつたけ)という、日野出身の近江商人で、

関東や東北に多くの出店構え、陰徳善事を心掛けた人物が描かれています。

ぜひ、興味のある方はご一読ください!

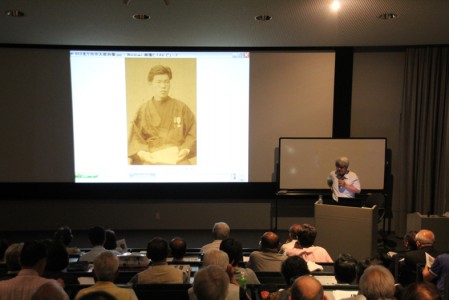

近江学フォーラム会員限定講座 第1回「大津事件の真相」を開講しました。

2012年6月30日

今年度第1回目の近江学フォーラム会員限定講座「大津事件の真相 -はたして司法権の独立は守られたのか-」をその研究の第一人者である大津市歴史博物館館長の樋爪修先生に語っていただきました。

大津事件は、明治24年5月11日、当時日本と緊張関係にあったロシアの皇太子ニコライが訪日中、大津市街地で警備にあたっていた巡査津田三蔵に突然サーベルで斬りつけられ怪我をした事件を言うが、この事件は単なる傷害事件というよりは、津田巡査の罪に関してロシアとの国交を意識し、死刑を求める日本政府に対して法律に基づく公平な判決を下そうとする大審院院長(現在の最高裁判所長官)児島惟謙が法に基づき、政府の圧力を押し切って司法権の独立を守ったという近代法学史上、大変重要な事件とされています。

この講座で、樋爪先生は事件当日の5月11日から判決がくだされる5月27日までの詳細な記録を資料で示され、大津の裁判所と内閣総理大臣、大審院院長児島惟謙、司法大臣、そして明治天皇までが絡むやり取りを臨場感あふれる語り口で熱く語られました。

児島惟謙は、ロシア帝国の脅威に屈し、軽傷を負わせただけの津田に対して、当時の刑法を曲げて死刑を宣告すれば、弱小日本を世界にさらしてしまうと政府を説得したというのが定説となっているが、樋爪先生は津田の無期懲役の判決が決定する直前の5月24日に児島が津田の判決をひっくり返すには天皇の緊急勅令を出すしかないと司法大臣に助言を送った電報に注目し、児島は単に司法権を守ったのではなく、深い思慮に基づいて、ロシアの脅威から日本を守るために天皇の勅令を出し、判決を覆す方法を考えるという、本当の意味で日本国を守ろうとした偉大な人物であると評価されました。

今では大津事件の現場に小さな石碑が一つ残されているだけですが、当時は日本国の運命を大きく左右する大事件に発展したということが樋爪先生の熱弁を通して体感できました。1時間30分という短い時間では、樋爪先生の研究の一端しか聞くことができず、「はたして司法権の独立は守られたのか」という一つのテーマに限られましたが、また、機会があれば巡査津田三蔵の行動や思想についてもお聞きしたいと思いました。

報告:近江学研究所研究員 加藤賢治

また、開講のはじめには、木村所長より近江フォーラム会員限定の講座スタートのあいさつが

ありました。

今年は、会員限定講座は5講座を予定しており、

考古学、民俗学、文化史、などの研究者の講演会が続きます。

ご期待ください!

日時:2012年6月30日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

講師:樋爪 修氏 (大津市歴史博物館 館長)

滋賀web大賞2012表彰式に出席しました。

6月15日のおうみブログで報告しました「滋賀web大賞2012」の表彰式が、昨日の6月29日に草津市立市民交流プラザで行われました。

近江学研究所から代表として加藤研究員が出席し、表彰を受けました。

表彰式では、各受賞サイトの受賞理由の発表があり、教育団体部門で最優秀賞をいただいたこの近江学研究所webサイトへは、「分かりやすく見やすいサイト構成で、画像・文章量もバランスよく、内容を落ち着いてストレスなく見れるwebサイト」と高評価をいただきました。

今後とも多くのみなさんに見ていただけるwebサイトになるよう、気持ちを新たに頑張っていきます!

大津曳山祭 調査団が結成されます!

2012年6月26日

淡海の夢2012「仰木・棚田写生会」開催しました。

2012年6月25日

6月23日・24日に淡海の夢2012「仰木・棚田写生会」を開催しました。

今回も、両日あわせて44名の一般の参加者に、本学イラストレーション領域の学生さんたちも参加し賑やかな写生会となりました。

天候は直前までの台風4号の動向で雨天中止かとハラハラしましたが、両日とも晴れ男の永江先生のパワーで少し曇りがちながら、この時期にしては涼しい絶好の写生日和となりました。

両日とも、永江研究員から、写生開始前に現地で風景画を描く上での空気遠近法について参加者の皆さんへレクチャーがありました。

今回は、6月下旬と例年より少し遅い開催になり、青々とした生命力あふれる棚田が広がり気持ちのいい写生となりました。

その分綠が多い風景になり、参加者の皆さんは表現するのが少し難しかったとおっしゃっていました。

講評会では、フォトグラファー・グラフィックデザイナーの阪東勲先生に講師として初登場していただきました。

イラストレーションクラスの永江研究員と、グラフィックデザイナーの阪東先生お二人から、参加者一人一人へ構図から画材についてのアドバイスを丁寧にされ、参加者の皆さんは大変参考になったと思います。

阪東勲先生からの講評のようす

永江研究員からの講評のようす

阪東先生も棚田の風景がすっかり気に入られたそうで、ぜひみなさんに四季折々の棚田の風景や、棚田桜を描いてほしいとおっしゃっていました。

今年度の写生会は、10月27日・28日の坂本・石垣と里坊の町写生会が最終になります。

2012年度近江学研究所の公開講座についてはこちらから↓

滋賀Web大賞2012 「教育団体部門」最優秀賞を受賞しました!

2012年6月15日

近江学研究所のWEBサイトが、

滋賀Web大賞2012 教育団体部門最優秀賞を受賞しました!

この賞は、滋賀県地域情報化推進会議が主催し、

滋賀県内の企業、各種団体、学校、個人、自治体などのWEBサイトを対象に、

安全・安心で豊かな地域社会を築くことに貢献する優れたサイトを表彰し、紹介することで、

コンテンツの充実、利用の促進につながり、

そしてどんどん滋賀の魅力ある情報発信が進んでいければ、という目的で開催されています。

2008年に開設したこのWEBサイトは、

[企画・監修] 永江弘之研究員(イラストレーションクラス准教授)、

[デザイン] 岡澤理奈先生(デザイン科 非常勤講師) →こちらから 岡澤理奈事務所

お二人によるご尽力でできました。

ありがとうございました!

これで、また広く多くの方に近江学研究所を知っていただけると、嬉しい限りです!

これからも近江にまつわる情報を公開していければと思います。

後日、授賞式も行われますので、その模様もご報告します。

滋賀WEB大賞2012について→こちらから 滋賀県地域情報化推進会議

受賞結果について→こちらから 県政e新聞

<滋賀WEB大賞2012>

主催 滋賀県地域情報化推進会議

後援 滋賀県、滋賀県教育委員会、滋賀県産業支援プラザ、滋賀県市長会、滋賀県町村会、滋賀県経済団体連合会

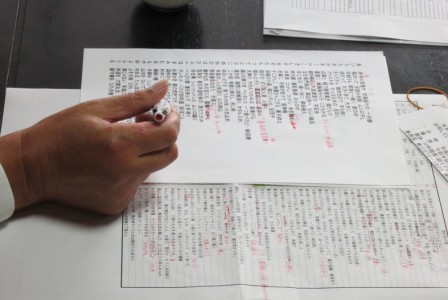

【近江学研究】カルタ読み札 ほぼ完成してきました!

2012年6月13日

近江学研究所の研究活動として

昨年度から永江研究員が進めている「仰木カルタ」制作活動。

語句に間違いなどがないか、

仰木の俳句会「畦草会(けいそうかい)」の皆さんの多大なご協力を得て、

読み札の確認読み合わせ会を6月13日(水)に下仰木自治会館にて行いました。

一句一句皆で読み合わせながら、

語句の言い回しや、言葉のリズム感を確認していきました。

次々と、暮らしのにじみだす読み札にバージョンアップされていく様子は、

感激ものでした。

途中、カルタに描かれる思い出話に花を咲かせながら、

楽しく、そして集中した時間となりました。

その中の一部をご紹介。

仰木には700体以上の野仏地蔵が、道端や田んぼのあぜ道などにいます。

8月の地蔵盆は盛大で、お供えやお花、よだれかけが新調され、

地域みんなで大切にされています。

仰木の嫁入りは夜に行います。

闇夜の中、提灯の灯りの元、行列を組む嫁入りを地域の人はこぞって見に行ったそうです。

「よめりみが楽しみだった!」と皆さん口々に話されています。

仰木独自の食文化「納豆餅」は皆さんの大好物です。

家で餅をつくると、ご近所にふるまうため、

隣の家で餅つきが始まると、

子供たちは、この歌を口づさんでいたそうです。

昨年から取り組み、時間をかけて聞き取りを進めて、ようやく読み札に。

仰木のくらしが手に取るようなカルタになってきそうです。

ご期待ください!

特別公開講座『私の見た近江』を開講しました。

2012年6月9日

日時:2012年6月9日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

講師:山折 哲雄 氏

タイトル:「私の見た近江」

6月9日(土)、特別公開講座『私の見た近江』と題して、日本を代表する宗教学者山折哲雄先生にご登壇いただき、山折先生の目で見た近江の魅力について語っていただきました。

山折先生は特に2つ近江の魅力を取りあげられました。一つは「琵琶湖と比叡山の関係がおもしろい」ということです。

言うまでもなく比叡山は仏教の母山といわれるように、最澄に始まり、法然、親鸞、日蓮、道元など鎌倉新仏教を興隆した高僧らが修行をしました。その厳しい修行の中で彼らを一層苦しめたのは琵琶湖がもたらす高い湿気という風土でした。しかし、この湿気は、和辻哲郎がかつて論じたように、モンスーンの影響を受ける日本の風土の一つであり、この高い湿気から涼感という中国や欧米にない感覚が生まれました。涼しいという感覚は連歌や俳句等の日本文学に織り込まれ、日本独特の文化の基層となりました。そのような湿気の高い空間を琵琶湖と比叡山がつくり出し、数々の哲人を生み出した事は特筆に値すると述べられました。

もう一つは、「蓮如上人と近江商人の関係が微妙で、興味がつきない」ということです。

山折先生は『人間蓮如』をご執筆の際に、蓮如が歩いた近江の地をたどったことを懐かしく思い出しますと話されながら、蓮如は難しい教義ではなく、一般民衆に解りやすい御文章(ごぶんしょう)を書きながら布教し、浄土真宗を近江から出発して最終的に大教団につくりあげた。その中で大事なことは、浄土真宗が徹底的に権力や武力に抵抗した反社会的な宗教ではなく、根底には民衆のため世の中のためになると言う救いの宗教であったことであると述べられ、そのような真宗の考え方が近江商人の「三方よし」の中の「世間よし」につながったのではないかと指摘されました。

近江には比叡山と琵琶湖があり、まさにここが日本文化の根源を形成したと言えると力強く近江の魅力を語っていただき、定員を大きく上回る多くの参加者から大きな拍手がおこりました。

報告:近江学研究所研究員 加藤賢治