淡海の夢風景展 10周年のお茶会・授賞式を開催しました!

2012年12月8日

本日はその淡海の夢企画が、10周年を迎えることを記念して、

「淡海の夢 10周年のお茶会」を開催しました。

開会のごあいさつ 木村所長

企画・監修する永江弘之研究員より、10年をふりかえって、

2003年よりはじまった淡海の夢写生会や公募展「風景展」が、

本学周辺に広がる、人々と自然がつながりをつくるなかで育んてきた里山を描くことを通して、

その魅力をみんなで伝えていこうとつづけているというお話がありました。

また、写生会を発案した 井上直久先生が駆けつけてくださりました。

イラストレーター 井上直久先生

ホームページ 「井上直久のイバラード日記」はこちらから

写生会参加者や、風景展出展者のみなさんと

短い時間ですが、楽しく交流ができました。

食&夢工房の地元の柚子をつかった柚子茶でおもてなししました。

出品者の方から、嬉しいカステラのさしいれ。

また、後半には 本年度の風景展 授賞式を行いました。

10周年記念賞として、

●近江学研究所 所長賞 1作品

●淡海の夢賞 1作品

●ブライアン・ウィリアムズ賞 1作品

入賞作品として、

●ホルベイン賞 5作品

●クサカベ賞 5作品

以上13作品の授賞式を行いました。

ブライアン賞では、映像による作品コメントを上映

受賞された皆様、おめでとうございます!

寒い中、お集まりいただいたみなさま、ありがとうございました。

淡海の夢2012風景展 受賞作品発表!!!

2012年12月5日

本日(12月5日)より開催しました「淡海の夢2012風景展」は、

一般の方と学生の応募作品による公募風景展です。

本年度は、52作品が出展しています。

I棟1階アートサイトにて開催 タイトルパネルが目印です

滋賀県(近江)の風景を様々な表現で描かれている力作ばかりです

本年度は写真作品も多数出展されています

展示会場前には近江学研究所の紹介コーナーも!

この企画は、今年で10周年を迎えました。

それを記念して、例年通りの入賞10作品(ホルベイン賞・クサカベ賞)とは別に、

10周年記念賞としまして、

本研究所木村所長が選ぶ 「近江学研究所 所長賞」

企画・監修する永江弘之准教授が選ぶ 「淡海の夢賞」

風景画家ブライアン・ウィリアムズ氏が選ぶ 「ブライアン・ウィリアムズ賞」を、

設置しました!

それでは、各受賞作品を発表します。

■■■■■■■■■■ 淡海の夢2012 10周年記念賞作品 ■■■■■■■■■■

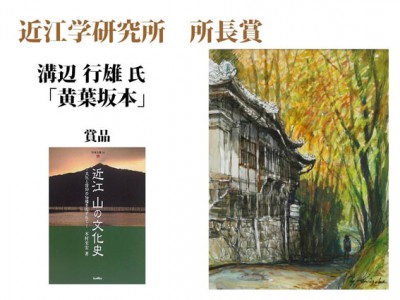

【近江学研究所所長賞】

絵画 溝辺 行雄 『黄葉坂本』 (油性ドローイングペン、水彩、パステル)

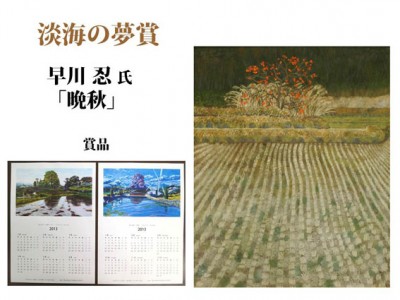

【淡海の夢賞】

絵画 早川 忍 『晩秋』 (岩絵具)

【ブライアン・ウィリアムズ賞】

絵画 梶本 奈津実 (本学イラストレーション領域学生) 『黄映』 (アクリル絵具)

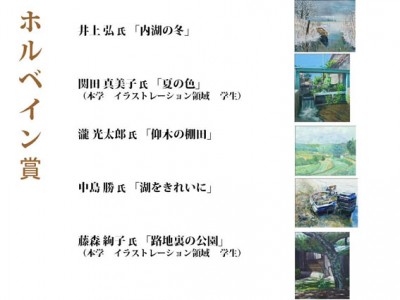

【ホルベイン賞】

絵画 井上 弘 『内湖の冬』 (琵琶湖ヨシ紙、ヨシペン、アクリル絵具、不透明水彩)

絵画 関田 真美子(本学イラストレーション領域学生) 『夏の色』 (アクリルガッシュ、メディウム)

絵画 瀧 光太郎 『仰木の棚田』 (油絵具)

絵画 中島 勝 『湖をきれいに』 (透明水彩)

絵画 藤森 絢子(本学イラストレーション領域学生) 『路地裏の公園』 (アクリル絵具)

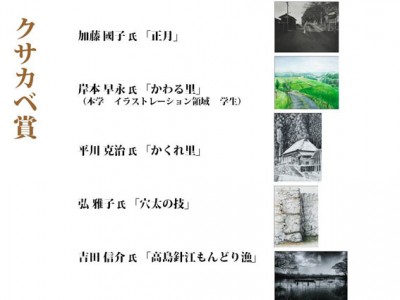

【クサカベ賞】

写真 加藤 國子 『正月』

絵画 岸本 早永(本学イラストレーション領域学生) 『かわる里』 (透明水彩、アクリル絵具)

絵画 平川 克治 『かくれ里』 (鉛筆)

絵画 弘 雅子 『穴太の技』 (水彩)

写真 吉田 信介 『高島針江もんどり漁』 (紙:ハーネミューレSUGARCANE300 8sm)

受賞された皆様おめでとうございます!!!

===========

展覧会『棚田・里山、湖辺(こべ)の郷 淡海の夢2012 風景展』

期間 12月5日(水)~15日(土) -日曜休館-

時間 12:00~18:00

会場 成安造形大学 I棟 1階 ギャラリーアートサイト

企画・監修/永江弘之(成安造形大学 准教授・附属近江学研究所研究員)

協賛/ホルベイン工業株式会社、株式会社クサカベ

主催/成安造形大学 附属近江学研究所

===========

関連企画「10周年のお茶会」

ささやかなティーパーティーと授賞式を行ないます。ぜひお気軽にご参加ください。

日時 12月8日(土)14:00~15:00

場所 I棟 1階プレゼンルーム (会場であるギャラリーアートサイト隣の教室になります)

参加費・申込不要

===========

「近江 里山フィールドワーク」今森光彦先生のマキノの雑木林「萌木の国」で枝打ち!

2012年12月4日

12月2日(日)「近江 里山フィールドワーク」の最後の授業が行われました。

この日は大変気温が低くなりましたが、時折晴れ間がのぞく天候に恵まれ、

今森光彦本学客員教授が管理する雑木林「萌木の国」で授業が行われました。

午前11時JRマキノ駅に集合、雑木林に入ると早速今森教授から、

「もともとこの辺りの雑木林はクヌギやコナラなどが中心で、燃料を生産する薪炭林として活用されており、

人間の手が丁寧に入り、多くの生物とともに共存してきた。そして現在は炭の需要が無くなり、

シイタケのホダ木をつくるための雑木林を残して、極端に少なくなってしまったが、

生物多様性を考えるとき、この雑木林が持つ力をじっくり見つめ直す必要がある」など、

雑木林の歴史や機能についての解説がありました。

熱心に解説する今森教授

雑木林の中で今森教授の解説を受ける学生

今森教授が管理する雑木林は、カブトムシの棲家をつくるような役割があり、

夏にはここで親子対象の「萌木の国昆虫教室」が行われています。

この日はそのイベントに参加された親子連れも来られ、学生達も一緒に晩秋の雑木林に

欠かせない枝打ち作業などの手入れを行ないました。

枝打ち作業

作業の中には強風で倒れた太い櫟(くぬぎ)の木を裁断することや、

細かい枝を集めて昆虫の寝床をつくったりすることなどがあり、

またその作業途中に見たこともないような虫を発見すると、そこで今森教授の昆虫教室が始まったりしました。

倒れたクヌギを細かく裁断する学生

コオロギとキリギリスの両方の特徴を持っているコロギスの生態を解説する今森教授

学生がコロギス発見!

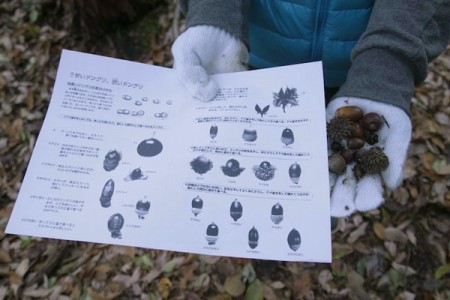

作業の途中に、引率の佐藤悦子特別講師が、ドングリの実の種類や昆虫の話など、

雑木林が持つ生物多様性の話がありました。

戦後にたくさんの木の実や昆虫を生産する雑木林が減少し、実を付けない杉・檜(ひのき)の人工林が増殖したことで、

獣の棲家が無くなり、現代の獣害問題なども引き起こしていることなど、

学生達は、雑木林の中で貴重な知識を得ることができました。

22種類あるというドングリの種類を確認

シイタケのホダ木をつくる雑木林を見学

この授業は、前半に仰木の集落が保有するいわゆる人工林に入り、その森を守るという森林活動を体験し、

最後にかつて人間が共存していた雑木林を体験するという流れになっています。

一見、同じように見える森林ですが、その役割や機能は全く異なり、

今後の森林のあり方や人間との関わりを考える機会になったと思います。

この体験を学生達がどのように考え、まとめるか、最終レポートに期待したいと思います。

報告:近江学研究所研究員 加藤賢治

ブライアン・ウィリアムズ氏と永江弘之研究員の公開講座を開催!

2012年12月1日

ブライアンさん

公開講座「近江のかたちを明日につなぐ」第5弾を開講しました。

本日、附属近江学研究所主催の「近江のかたちを明日につなぐ」をテーマに

連続講座の第5回目として「風景のかたち~琵琶湖の原風景」を開講しました。

曲面絵画の風景画を発表する一方で、風景画家の立場から荒らされていく自然を憂い、

自然保護再生を訴えてこられたブライアンさんを講師にお招きし、

本学教授で風景画家である永江弘之研究員と対談いただきました。

ブライアンさんは、生物学的な視線で、長年、日本や世界を旅する中で出会った風景を読み解き、

その自然環境の豊かさがどこからくるものなのかを、語られました。

また、永江先生との対談では、身振り手振りを交えて、絵を描く楽しみが伝わるお話で盛り上がり、

ブライアンさんの幅広い魅力が伝わる講演になりました。

講演後、13:30からは、展覧会場ギャラリーアートサイトにて、ギャラリートークを行いました。

ブライアンさんの作品への想い、取り組み方、その作品ごとのエピソードを笑いやメッセージ性のある言葉で

お話頂きました。

また、サイン会も開催し、一日を通して、充実した講座となりました。

また、後日詳しいご報告を、ブログで行います。

日時:2012年12月1日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

講師:ブライアン・ウィリアムズ氏 (風景画家)

対談:永江 弘之氏(本学准教授、本研究所研究員)

タイトル:「風景のかたち~琵琶湖の原風景」

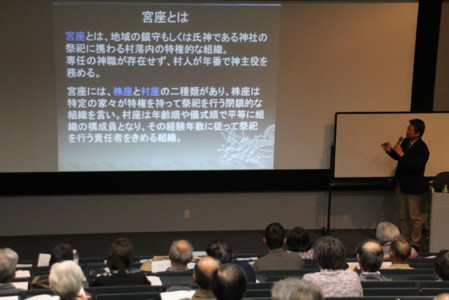

近江学フォーラム会員限定講座第4回「仰木・堅田の祭礼」を開講しました。

2012年11月17日

会員限定講座の四回目として、筆者である私、加藤研究員が今まで取材してきた身近な「宮座」の祭礼について話をしました。「宮座」とは昭和のはじめに肥後和男博士が宮座の宝庫と呼ばれた滋賀県を舞台に調査し、そのかたちを分類しましたが、時間がたつにつれ、そのかたちが変容してきています。

仰木と堅田という身近な集落に付いても例外ではなく、肥後氏の研究では分類できないような宮座が運営されています。

この日は、仰木祭りにおける親村(しんむら)よばれる村座組織の役割や、かつては野神講が行っていた野神祭りの現状など、二つの宮座の祭礼の変化を詳しく紹介しながら、祭礼の現状を報告しました。

日時:2012年11月17日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

講師:加藤 賢治氏 (附属近江学研究所 研究員)

近江屋研究報告会「現代近江屋考」に加藤研究員が発表します!

2012年11月16日

平成23年度よりはじまった文化・経済フォーラム滋賀主催の「近江屋」研究プロジェクト。

近江学研究所からは、木村所長、加藤研究員が関わっております。

今月、その報告会が開催されます!

若干席に余裕がありますので、申込締め切りは11月16日(金)までですが、

お問い合わせいただくと、ご参加いただけます。

ぜひ足をお運びください!

京都新聞 研究スタートの時の記事>こちら

滋賀報知新聞記事>>こちら

=======

近江屋研究プロジェクト研究報告会

「現代近江屋考 ~近江屋という屋号から見えるもの~」

文化・経済フォーラム滋賀では、全国の「近江屋」という屋号をもつ企業にアンケートを実施し、そこから近江の文化力やその魅力を探ろうとする『近江屋研究プロジェクト』を平成23年度より行っています。

今回、その結果を踏まえながら、近江商人研究の第一人者である宇佐美英機氏に近江商人の全国における活躍について講演いただき、また「近江屋」として経営を続けてこられた近江屋ロープ株式会社代表取締役社長の野々内達雄氏に、屋号のいわれや家業についてインタビューを行います。

最後に、まとめを文化・経済フォーラム滋賀代表幹事である木村至宏氏が近江文化の未来について、提言いたします。

<内容

○はじめに 「近江屋研究プロジェクト研究報告」

報告者:加藤 賢治 氏(成安造形大学附属近江学研究所研究員)

○第1部 基調講演「近江商人を語る」

講演者:宇佐美 英機 氏(滋賀大学教授・滋賀大学経済学部附属史料館館長)

○第2部 インタビュー「近江屋という屋号を掲げて」

ゲスト:野々内 達雄 氏(近江屋ロープ株式会社代表取締役社長)

聞き手:加藤 賢治 氏(成安造形大学附属近江学研究所研究員)

○まとめ 「近江屋研究から見えるもの」

木村 至宏 氏(文化経済フォーラム滋賀代表幹事・成安造形大学附属近江学研究所所長)

日 時 : 平成24年11月23日(金・祝) 午後2時〜4時

場 所 : 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール小ホール

入 場 料 : 無料

>> 「近江屋研究プロジェクト研究報告会」 開催案内・申込書

公開講座「近江のかたちを明日につなぐ」岩田康子氏と大岩研究員が対談しました。

2012年11月13日

本学内で人気のカフェテリア「結」の経営者で、有限会社ブルーベリーフィールズ紀伊国屋代表取締役の岩田康子氏を講師に迎え、ご自身の体験をもとにした「ローカルフード」について語っていただきました。

前半の講演では、滋賀県に移住し、ブルーベリーを栽培始められた当時の話から、かまどでご飯を炊くもてなしの発見、子供達に食べる楽しさをしらせること、そしてお手伝いのおばさまが話してくれた小さな幸せの話など、岩田氏が日常感じておられる食育や価値観について熱心に語っていただきました。

後半は、近江学研究所大岩剛一研究員が聞き手となって対談が行われました。

大岩研究員は東京、岩田氏は京都と出身地は異なりますが、お二人は同世代であり、高度経済成長とともに、常にお金が出回り、ものにあふれた時代に成長されたとのこと。お互いに大量生産大量消費というこの社会の問題点を話されながら、食べ物に対しては特に、安く、簡単に手に入るものは基本的に体に悪いと警鐘を鳴らされました。

すでに現代の経済社会の中で生活している我々は、どうしても安価で、手に入れやすいものに目が移ってしまう。難しい問題ではあるが、国民全員が本当に大切な次世代の価値観を持つことができるかということで、そうなれば社会も変わっていくのでは、と対談の最後を締めくくられました。

前半は岩田康子氏の講演が行われました。

大岩剛一研究員

日時:2012年11月10日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

講師:岩田 康子氏 (有限会社Blueberry Fields紀伊國屋代表取締役)

対談:大岩 剛一氏(本学教授、本研究所研究員)

タイトル:「食のかたち~ローカルフード」

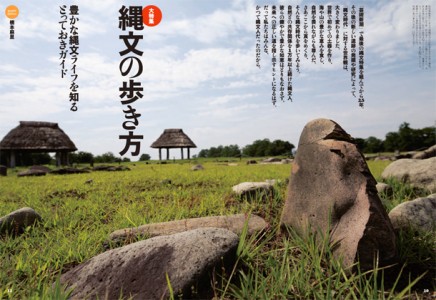

津田直客員研究員が『芸術新潮』にて梅原猛氏と対談!

2012年11月6日

『芸術新潮』11月号にて、津田直客員研究員が、哲学者の梅原猛氏と対談しました。

これまで縄文文化に関する著作物を多数執筆されている梅原氏と、

縄文遺跡のフィールドワークをし作品をつくられてきた津田直研究員との、

心が響く合うような対談です。

ぜひ、ご一読ください。

芸術新潮 大特集「縄文の歩き方」くわしくはこちらから

以下、芸術新潮 公式ホームページより抜粋

===

編集長から

縄文の歩き方

今月は読者の皆様を縄文時代におつれします。考古学者の小林達雄先生をガイドに迎え、最新の研究成果を教わりつつ、約1万5000年前から2800年前まで長~くつづいた縄文時代の様々なスポットにご案内。決して働きすぎず、暇な冬場に文化を充実させていった縄文人たち、その心と暮らしに触れ、再現料理を目で味わい、世界最古の土器づくりに驚くとともに、クール・ジャパンの源流というべき土偶のかわいさを存分に味わっていただこうという企画です。ゲスト陣も豪華。小川待子、坂本龍一、佐藤卓、杉本博司、藤森照信各氏のエッセイに加え、縄文に深く共感する二人、哲学者・梅原猛さんと写真家・津田直さんの対談は、題して「縄文が世界を救う」。そう、縄文時代を歩いてみれば、明日の世界へのヒントがきっと見つかるはず。

待望のシリーズ第3弾、木下直之さんの「帰ってきた股間若衆」、高橋みどりさんと平松洋子さんの料理本対談も奥深いですよ。

芸術新潮編集長 米谷一志

===

-目次(一部)-

縄文の手引き

【はじめに】

「縄文革命」とは? 解説 小林達雄

第一章

縄文人の暮らし 1万年のサステイナビリティ 解説 小林達雄

第二章

縄文人の心 自然の歌を聴きながら 解説 小林達雄

【年表】

一目でわかる JOMON年表グラフ

【火焔土器】

情熱の雪国・越後の奇蹟

【料理】

海幸山幸ご馳走三昧 縄文の食卓 料理人 宮尾亨

【かたち】

ニッポンかわいい創世記

【土偶】

カミとヒトをつなぐもの

【紀行】文 橋本麻里

1 東京JOMON散歩 案内人 小口高+近藤康久

2 縄文王国・諏訪をゆく

【対談】

梅原猛×津田直 縄文が世界を救う

【エッセイ】縄文と私

坂本龍一/小川待子/杉本博司/藤森照信/佐藤卓

【コラム】もっと知りたい縄文 文 橋本麻里

1 世界の中の縄文と、東アジアの土器作り

2 数字から読む縄文ライフスタイル

=======

11/12申込締切「棚田・里山・湖辺の郷 淡海の夢2012風景展」公募

2012年11月5日

淡海の夢風景展は、本年で10周年を迎えました。

琵琶湖の豊かな水系の中で育まれた棚田・里山、そして歴史ある町並みや湖岸の景観を

中心とした湖辺の郷が織りなす風景を、さまざまな視点・アプローチで表現した平面作品

(絵画・版画・写真など)を公募します。ふるってご応募ください。

【公募展】 「棚田・里山、湖辺の郷 淡海の夢2012風景展」

【会 期】 12月5日(水)~12月15日(土)

12:00~18:00 | 入場無料 | 日曜休館 |

【会 場】 成安造形大学 ギャラリーアートサイト

【企画・監修】 永江弘之(成安造形大学准教授)

【主 催】 成安造形大学附属近江学研究所

【協 賛】 株式会社クサカベ、ホルベイン工業株式会社

応募要領

応募資格: プロ、アマ、幼小中高校生を問わず、どなたでも応募できます。

※ 応募作品多数の際は、審査を実施いたします。

作品サイズ: 幅120㎝以下(50号の長辺幅まで。額・マットは作品サイズに含まず。)

出品点数: 1人1点まで

出品料: 無料

出品申込: 「作品募集要項」に掲載の出品申込書を、郵送にて送付ください。

※「作品募集要項」はこのページからダウンロードできます。

ダウンロードが出来ない場合は近江学研究所までお問い合わせください。

出品申込締切: 2012年11月12日(月)〔当日消印有効〕

搬入日: 2012年11月19日(月) ・20日(火) ・ 21日(水)

搬入方法: 送付または、附属近江学研究所 窓口へ持ち込み ※詳細は作品募集要項をご確認ください。

>>>淡海の夢2012公募チラシPDF ダウンロード[397kb]

>>>作品募集要項PDF ダウンロード[215kb]

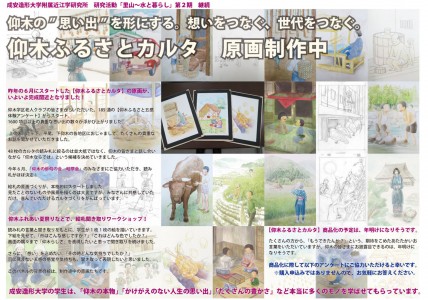

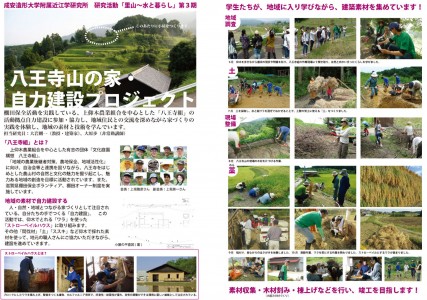

仰木学区文化祭にて研究プロジェクトの展示をしています!

2012年11月2日

11月2日(金)~3日(土)と大津市仰木学区文化祭(主催:仰木学区文化協会)が

大津市太鼓会館にて開催しています。

近江学研究所では、本年度 仰木(上仰木地区など)にて行なった

近江学研究プロジェクト「里山〜水と暮らし」の「仰木カルタ制作」や、

「八王寺山の家自力建設プロジェクト」の成果をまとめ、ポスター展示しました。

日頃、研究活動で一方ならぬご協力をいただいている仰木の方々に、

仰木でどのような活動がされているのか、

地域に広く公開できる機会をいただくことができました。

仰木学区文化協会、仰木市民センターの皆様ありがとうございました。

会場には、様々な仰木ならではの作品も飾られています。

ぜひ、お近くの方は足をお運びください。

11月2日(金)9:00~17:00 展示発表

11月3日(土)9:00~15:00 展示発表

11月4日(日)13:00~ 発表会(民謡・仰木太鼓など)

会場:大津市太鼓会館