高島幸次氏:近江学フォーラム会員限定講座第1回開講

2013年7月1日

日時:2013年6月29日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

講師:高島 幸次氏 (大阪大学招聘教授)

タイトル:「近江における起請と鉄火と傘連判」

6月29日(土)、近江学フォーラム会員限定講座の第1回目として、大阪大学招聘教授の高島幸次氏を迎え、「近江における起請と鉄火と傘連判」と題して近世信仰世界の深層について語っていただきました。

高島先生は、冒頭で「昔の人々は神や仏の存在を真面目に信じ、それらを中心に生活を行なっていたと思われがちであるが、科学技術が発展した現代社会の我々の信仰心と少しも変わりがなかったということをお話しします。」と講義のテーマを明確に提示され、興味深い話が始まりました。

高島幸次先生

近世に日本全土でつくられた「起請文」については、熊野三山が発行する「牛王符」や「牛王宝印」などに神の名前を書き、誓いを立てるという「起請文」の説明と、水口の宇治河原村と宇田村の争論の仲裁を例に、代官所の役人でさえも村人たちの論争を鎮めるためには「起請文」を書いて神に誓うことを前提にしなければならなかったことが紹介されました。

続いて、火で熱せられた鉄棒を握り、手が焼けただれるか否かで真実を探るという「鉄火裁判」の話がされました。これについても同じく水口の宇治河原村の文書を例に、鉄火裁判を行なえば、手が火傷でただれてしまうという事実は誰もが承知しており、このような裁判は、裁判に至るまでに何日間かの精進潔斎の日を設けて、裁判を行う前に決着をさせるという知恵があったのではないかと解説されました。

最後に訴状において、放射状に署名した「傘連判状」について話されました。通説では、傘のように円状に署名することで、この訴状を書いた首謀者を隠すという意味があるとされているが、史料の中には首謀者の名前が書かれている「傘連判状」があることや、本来一揆などの場合、全員が死を覚悟して取り組むものであり、わざわざ首謀者を隠す必要があったか、また、放射状に署名することで異形の訴状をつくり、神力を得たのではないかという高島説が説かれました。

科学が発展した現代社会においても、我々の生活の中には常に神の存在がある。逆に、近世の村落の中では神の存在を完全に信じていたかどうか疑わしい事実も見受けられる。すなわち今も昔も神に対して疑わしく思いながらも信じているというアンビバレント(両義的)な感覚を持って接していたのである。

今回の講演を聴いて、近世から現代にかけて大きく神の捉え方が変わっているわけではなく、未来においても人間が存在する限り、神の存在が無くなることは無いのだろうと思いました。

報告:加藤賢治(近江学研究所 研究員)

仰木ふるさとカルタ会を仰木の里小学校PTAさんと開催しました!

2013年6月29日

本日6月29日(土)、仰木の里小学校にて、

「仰木ふるさとカルタ会」を開催しました。

この会は、仰木の里と仰木の里東小学校の子供たちを対象に、

各PTAさんが主催で行いました。

テーマは、「仰木を知ろう」ということで、

前半の一時間は、仰木の伝統である仰木太鼓を、仰木太鼓保存会少年部の子供たちに習い、体験。

後半の一時間として、仰木の暮らしを学びながら「仰木カルタ会」を行いました。

仰木太鼓のリズム「雨乞い」を習いました。

カルタについてのパネルの前に子供たちが集まります。

カルタ会の司会進行は、

空間デザイン領域4年の 日下部まこさんと後藤美子さん。

2人は「仰木カルタ」の制作にも2年間かけてかかわっているため、

それぞれのカルタの解説も合わせて、準備してくれました。

後藤さんと日下部さんが進行をつとめました。

子供たちは年代別に4グループに分かれ、

校長先生や、お父さんお母さんも参加して、とても盛り上がりました。

カルタの絵札を見ながら、昔のくらしについてや当時の子供たちのあそびや

仕事について、

「お風呂のお水をくむのは子供たちの仕事だったよ」

「牛の世話はこどもたちお手伝いしました」

と聞くと、子ども達から「え~!?いやだ~!?」と驚きの声があがっていました。

涙あり、笑いありの大熱戦がくりひろげられたカルタ大会。

各グループの一位の子供たちには、手づくりのメダルと仰木のくらし解説書を

プレゼントしました。

はじめての開催したカルタ会。

仰木カルタの魅力を実感することができました。

また地域のみなさんと一緒に開催したいなと思いました。

ご協力いただいた仰木の里・里東小学校PTAの皆さま、先生方ありがとうございました。

淡海の夢2013「坂本・石垣と里坊の町写生会」開催しました。

2013年6月28日

6月22日(土)に淡海の夢2013「坂本・石垣と里坊の町写生会」を開催しました。

今回も、31名の一般の参加者に、 本学イラストレーション領域の学生さんたちも参加し賑やかな写生会となりました。

天候は台風の影響で前日までは雨が降っており、開催が心配されましたが、晴れ男の永江弘之先生のパワーで、朝の曇天もお昼から晴れて来ました。

坂本は、歴史的な社寺・里坊や石垣に彩られた、町なみが魅力的です。

参加者の皆さんは思い思いの場所で熱心に写生をされていました。

永江先生も様々な場所にいる参加者の方を見かけては、指導を行われていました。

今回は、講師として画家の北村美佳先生にもご参加いただきました。

永江先生・北村先生の分かりやすく丁寧な講評を参加者のみなさんは真剣に受けておられ、質疑応答もかわされました。

2013年度近江学研究所の公開講座についてはこちらから

今森光彦氏:特別公開講座「ニッポンの里山」開講

2013年6月15日

日時:2013年6月15日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

講師:今森 光彦氏 (写真家・本学客員教授)

タイトル:「ニッポンの里山」

満席の熱気ある会場

6月15日(土)、特別公開講座「ニッポンの里山」と題して、写真家として国際的に活躍される今森光彦本学客員教授に登壇いただきました。

今森教授は都市と手つかずの自然空間との中間点に人間と自然が共存するエリアが存在し、それを「里山」と概念づけて長年にわたり研究を続けてこられました。その里山の代表とも言える仰木にアトリエを構えられ、1995年に新潮社から出版された「里山物語」という写真集によって「里山」が世界から注目されるようになりました。

今森光彦氏

近年は、NHKとの共同プロジェクトとして、日本各地にある全国の里山を訪ねる番組「ニッポンの里山 ふるさとの絶景に出会う旅」を監修され、人と生き物が共存する「里山」を美しい映像で紹介されています。

今回の特別公開講座では、今森教授が取材された全国の里山の中から特に興味を持たれた20ヶ所について、写真を中心に解説されました。

屋久島の杉や阿蘇の放牧、新潟十日町の棚田、伊勢の神域である照葉樹林など、全国的に知られる里山を中心に絶景ポイントが紹介され、撮影時の貴重なエピソードなども織り込みながら、これらの風景を残すための努力も必要であるなど、環境保護の問題点も指摘されました。

会場内に映し出された美しい映像は、今森教授が撮影された未公開のもので、映像が変わるたびに会場から歓声とも聞こえるどよめきがおこりました。

今森光彦氏

里山は人ともに多様な生物を育む環境を備えた持続可能な空間であり、単なる美しさだけでなく、その機能を十分に理解した上で、次世代に継承していかねばならないと改めて感じました。

報告:附属近江学研究所研究員 加藤賢治

《新聞記事に掲載されました》

【びわ湖大津経済新聞】写真家・今森光彦さんが公開講座「ニッポンの里山」-成安造形大学で >>記事はこちらから

今森氏が取材に関わっているNHK番組 「ニッポンの里山」については>>>こちらから

今森光彦氏の最近の取り組み・展覧会については>>>「今森光彦ワールド」から

人・自然・交わり 今森光彦里山写真展 開催中!

2013年6月11日

成安造形大学の、【キャンパスが美術館】では、5月18日~6月16日までSEIAN ARTS ATENTION vol.4「RELATION」を開催しています。会期中は、学内にある12のギャラリー全てで展覧会が企画されています。

今回のSEIAN ARTS ATENTION vol.4「RELATION」にて、本研究所がプロデュースの企画展『人・自然・交わり 今森光彦里山写真展』を「スパイラルギャラリー」で開催しています。

展覧会では、今森光彦氏の写真集「里山物語」に収録された琵琶湖周辺の里山の風景を含む写真作品5点と、ライフワークとする「萌木の国プロジェクト」の紹介パネルを展示しています。

同時開催で、本研究所の5年間の活動もパネル展示しています。

今年完成した「仰木ふるさとカルタ」も展示。

多様な生物を育む豊かな自然とそこに暮らす人々が幸せに共生する理想郷をじっくりとご鑑賞ください。

その他のギャラリーの展覧会も是非ご高覧ください。

在学生、卒業生、教員、作家のアートに触れる絶好の機会となっています!

会期中は様々なイベント・ワークショップも企画しています。

SEIAN ARTS ATENTION vol.4「RELATION」の詳しい内容はこちらから

淡海の夢2013「仰木・棚田写生会」開催しました。

2013年5月29日

田植えを終えた仰木地区平尾の馬蹄形の棚田

5月25日(土)に淡海の夢2013「仰木・棚田写生会」を開催しました。

今年から各所1日開催になりましたが、37名のの一般の参加者に、

本学イラストレーション領域の学生さんたちも参加し賑やかな写生会となりました。

天候は真夏のような快晴となり、絶好の写生日和となりました。

朝のレクレーション

永江研究員から写生開始前に、

昨年から仰木の棚田周辺を取り囲むように獣害対策の柵が張られたことについて、

景観としてみると残念な部分もあるが、地元農家の方々が本当に苦労されて

生産作業を行っていることについて理解をした上で描いてほしいという、

参加者の皆さんへお話がありました。

棚田の縁にはイノシシやシカからお米を防護するため柵がはりめぐされている。

今回は、地域の田植えが終わった5月下旬になり、

水の張った美しい棚田が広がり気持ちのいい写生となりました。

ただ、厳しい日差しのため、棚田桜などの木陰でしか制作ができず、

描く場所の選択肢が少なかったように思いました。

風景画制作中の永江先生

制作に集中する参加者のみなさん

講評会では、フォトグラファー・グラフィックデザイナーの阪東勲先生に講師として登場していただきました。

講評する阪東先生

イラストレーションクラスの永江研究員と、グラフィックデザイナーの阪東先生お二人から、参加者一人一人へ構図から画材についてのアドバイスを丁寧にされ、参加者の皆さんは大変参考になったと思います。

一人一人の作品へ講評する永江先生

また、偶然、イラストレータ-の井上直久先生も棚田へ写生に訪れられ、

講評会にも参加いただきました。受講者や学生の皆さんは、とてもラッキーでした。

左 永江先生作品 右 井上直久先生作品

参加者の皆さんからは、獣害対策の柵は気にならなかった。棚田は気持ちよく来年もここで描きたい、とてもよい経験になったと喜びの声をいただきました。

暑い中、ありがとうございました。

今年度の写生会は、6月22日(土)の坂本・石垣と里坊の町写生会、10月20日(日)の堅田・湖族の郷写生会になります。

2013年度近江学研究所の公開講座についてはこちらから↓

<ご案内>

写生会を開催している大津市仰木地区平尾の棚田では、「平尾 棚田・里山 守(も)り人の会」が棚田保全活動をしています。

平尾地区の有志の方と、仰木の里や京阪神の都市住民が一緒になり会を結成し、さまざまな立場で棚田を見守る人を集めたいと、棚田ボランティアや棚田オーナー制度に取り組んでいます。

「平尾 棚田・里山 守り人の会」ホームページはこちらから

今森光彦氏監修【近江・里山フィールドワーク】始動!

2013年5月21日

今年もプロジェクト演習A1「近江・里山フィールドワーク」として、

監修今森光彦先生、特別講師佐藤悦子先生の授業がはじまりました。

一昨年まで取り組んでいた今森光彦氏の授業「雑木林再生プロジェクト」と、

「仰木森林学入門/仰木森林保全ボランティア」の2つの授業が合わさった形で、

1年を通した授業として行われています。

過日、5月17日(金)にガイダンス&レクチャーが行われました。

まず、本研究所の加藤研究員より、

日本の山の管理の背景と仰木の取り組みについて解説。

日本の多くの集落では、山を持っており、

燃料や建材などを得る重要な場所として、みんなで手入れし管理してきた。

明治以降、その山を国に預けるか村の財産にするの決める際、

仰木では、自分たちで管理することに決めた。

今回の活動の主体である上仰木辻ケ下森林生産組合でも、同じ状態ではあるが、

管理区の住民は全戸から参加し、山の管理作業する「山行(やまいき)」を年3回行っており、

また、近年からは森づくり活動として滋賀県の森づくり事業とタイアップし、

一般公開型の森の保全活動を行うなど、森の大切さ管理の大切さを地域にも外にも発信している。

今年は、その森づくり活動として、

3つの作業「踏査」「間伐・枝打ち作業」「間伐材木工体験」に参加しながら、

地域で森を管理することを学んで行くことになる。

続いて、佐藤悦子特別講師のお話。

佐藤先生は、中高校の理科の教員を経て、デジタルカメラを通して生き物に触れるきっかけ

をつくる「デジカメ探検隊」という企画を長年されてきました。近年は、今森先生の企画する

里山塾などのスタッフとしてご活躍されています。

今森光彦氏が所有する「萌木の国」で毎年開催している「昆虫キャンプ」の取り組みについて、

子供たちが里山に親しむ機会をどうつくるか、というお話や、

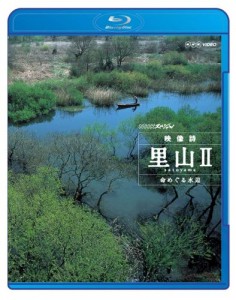

DVD『映像詩 里山 命めぐる水辺 』を見ながら、

湧水があふれる集落、高島市針江地域の暮らしについて学びました。

NHKハイビジョン『映像詩 里山Ⅱ 命めぐる水辺』を鑑賞

今年は、

高島市マキノ町にある今森先生所有の雑木林「萌木の国」や、

マキノスキー場の雑木林再生プロジェクトに参加し、雑木林の今の姿に触れていきます。

ホームカミングデーにてホームタウンバザール開催しました!

2013年5月20日

5月18日(土)、成安造形大学創立20周年を記念して、ホームカミングデーが開催されました。

たくさんの方が集まったレセプション

開会のご挨拶をする牛尾学長

20年間の卒業生、成安短大の卒業生、教職員OBOG、近隣の皆さんが集まり、

芝生広場・カフェテリア結を舞台に一日を過ごしました。

附属近江学研究所では、これまでの地元地域とのかかわりを知っていただこうと

ホームタウンバザールと称して、お店やワークショップを開催しました。

まずは、仰木地区の「仰木ふれあい青空市」を特別開店。

普段、毎週日曜日9時~12時に開店している「仰木ふれあい青空市」が成安に出張してくださいました。

美味しく熟したトマト、小松菜、セリ、子供大根、ほうれん草、スナップエンドウ、玉ねぎ、卵、ツクシの佃煮、

しその実の佃煮、干し柿、無農薬イチゴなど仰木の朝採れ野菜がたくさんあつまり、大盛況。

大盛況の青空市

また、仰木の伝統食として伝わる「納豆餅」を100食ふるまいました。

仰木産の羽二重もちのもち米を、昨日から水につけ、その場で蒸して、餅つきをしました。

餅つきをする牛尾学長

学長はじめ、たくさんのみなさんが餅つきをして、

できたての納豆餅をつくり、みんなで食しました。

学生たちも一緒に納豆餅をつくりました

納豆餅

納豆餅は、塩味にした納豆をお餅にはさみ、周りにきなこをまぶして食します。

大人気であっという間に売り切れました!

また、「仰木ふるさとカルタ遊び」を開催。

2年間かけて仰木地域の老人クラブの皆さんと学生たちが一緒に作り上げた「仰木ふるさとカルタ」。

子供たちや学生、先生と、一緒に仰木のくらしを思いながら、カルタ遊びをしました。

合わせて、本学学生が在学中に制作し、これまで6年にわたってグッズ展開をしてきたNPO法人大津祭曳山連盟公式キャラクター「ちま吉」グッズの販売しました。

400名ものお客さんがあつまったホームカミングデー、

学生スタッフのがんばりのお蔭で、大きなイベントを無事に終えることができました。

みんなで協力し、楽しむことができ、大成功でした。

ご協力ありがとうございました。

公開講座「近江のかたちを明日につなぐ」第1弾を開講しました。

2013年5月11日

日時:2013年5月11日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

講師:遠藤 仁兵衛氏 (和菓子処藤屋内匠十三代目店主)

対談:加藤 賢治(本研究所研究員)

タイトル:「食のかたち~和菓子処 藤屋内匠」

本日、附属近江学研究所主催の「近江のかたちを明日につなぐ」をテーマに

連続講座の第一回目として「食のかたち~和菓子処 藤屋内匠」を開講しました。

創業寛文元年(1661)、近江八景や大津絵をかたどった落雁(らくがん)という伝統ある銘菓をつくり続ける和菓子処藤屋内匠の十三代目店主遠藤仁兵衛氏をお迎えし、本研究所の加藤賢治研究員と対談いただきました。

遠藤仁兵衛氏

遠藤さんからのご厚意で、まんじゅう・干菓子・サブレセットが配られ、藤屋内匠での和菓子の変遷を学ぶことができました。

また、藤屋内匠の歴史、製菓方法や素材について、実演を交えながら伝統の技術を学ぶことができ、充実した講座となりました。

加藤賢治研究員 と 実演を行う遠藤夫妻

帰りには、実演したしおみまんじゅう、さつきを模した和菓子、焼き菓子をお土産に頂きました。

また、後日詳しいご報告を、ブログで行います。

特別公開講座『琵琶湖の景観』を開講しました。

2013年4月27日

日時:2013年4月27日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

講師:金田 章裕 氏

タイトル:「琵琶湖の景観 〜水辺の文化的景観をめぐって〜」

金田先生のご紹介をする木村所長

琵琶湖とそれを取り囲む山々という豊かな自然環境や千年を超える歴史文化を有する近江には景観をめぐって様々な取り組みが行なわれています。

この日は、『文化的景観—生活となりわいの物語』の執筆者で人間文化研究機構・機構長で前京都大学副学長の金田章裕先生に近江の景観について語っていただきました。

講演では、先ず近世の「近江八景」が水辺の風景として先駆的であったという話から始まり、2005年の景観法の試行、文化財保護法の改正のことなど、最近の景観についての捉え方を解説いただきました。そして、地域において人々の生活や生業、風土等が織り込まれた文化景観を重要文化的景観として、2006年に日本で始めて滋賀県の「近江八幡の水郷」が選定されたことなどが紹介されました。

全国に35ヶ所ある重要文化的景観をスライドで紹介され、最後に沖縄県「竹富島」の「(土地)を売らない、汚さない、(美観を)乱さない、(集落景観、美しい自然を)壊さない、(伝統的祭事行事を)生かす」という住民によって主体的につくられた「竹富島憲章」について話され、「重要文化的景観をつくり、継承していくためにはそこに暮らす多くの人々の思いが一つにならなければならない」と熱く語られました。

滋賀県には水辺に暮らす人々が祭礼とともに守り続けてきた文化的景観がたくさんあります。金田先生から様々なキーワードをいただき、それぞれの地域で暮らしに息づく景観が意識され、そこに暮らす人々が協力して景観を守ろうとする時、かけがえのない風景が後世に残されるのだと実感しました。

報告:近江学研究所 研究員 加藤賢治