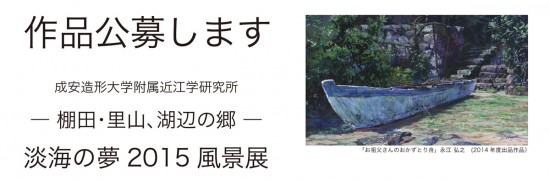

淡海の夢2015風景展【作品募集要項】はこちら!

2015年7月30日

淡海の夢風景展では、琵琶湖の豊かな水系の中で育まれた棚田・里山、そして歴史ある町並みや湖岸の景観を中心とした湖辺の郷が織りなす風景を、さまざまな視点・アプローチで表現した 平面作品(絵画・版画・写真など)を公募します。

ふるってご応募ください。

【公募展名】 「棚田・里山、湖辺の郷 淡海の夢2015風景展」

【会 期】 12月8日(火)~12月19日(土)

12:00~18:00 | 入場無料 | 日曜休館 |

【会 場】 成安造形大学 ギャラリーアートサイト

◎ 期間中に企画者 永江弘之、他本学教員によるアーティストトークを予定しています。

【企画・監修】 永江弘之(成安造形大学准教授・本研究所研究員)

【主 催】 成安造形大学附属近江学研究所

【協 賛】 株式会社クサカベ、ホルベイン工業株式会社

応募要領

応募資格 プロ、アマ、幼小中高校生を問わず、どなたでも応募できます。

※ 応募作品多数の際は、審査を実施いたします。

作品サイズ 幅120㎝以内(50号の長辺幅まで。額・マットは作品サイズに含まず)

出品点数 1人1点まで

出品料 無料

応募方法 「作品募集要項」に掲載の出品票を、郵送にて送付ください。

「作品募集要項」をご希望の方は、下記の作品募集要項[PDFデータ]から

ダウンロードしてください。

出品申込締切 2015年11月9日(月)〔当日消印有効〕

搬入日 2015年11月24日(火) ・25日(水) ・26日(木)

搬入方法 送付または、附属近江学研究所 窓口へ持ち込み

※詳細は作品募集要項をご確認ください。

>>>淡海の夢2015公募チラシ ダウンロード[324kb]

>>>作品募集要項[PDFデータ]ダウンロード[246kb]

>>>「淡海の夢2010~2014風景展」出品作品を近江ギャラリーで公開しています。

太田浩司氏:2015近江学フォーラム会員限定講座 第2回

2015年7月16日

日時:2015年7月11日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

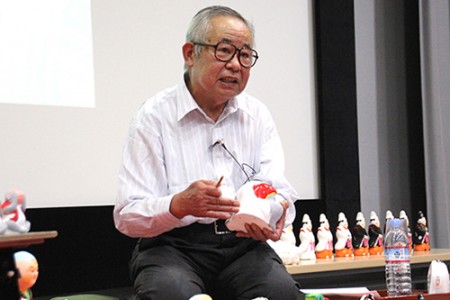

講師:太田浩司氏(長浜城歴史博物館館長)

タイトル:「小堀遠州-その生涯と芸術性」

太田浩司先生

今日は会員限定講座の第2回目「小堀遠州 その生涯と芸術性」と題し、長浜城歴史博物館 太田浩司館長にご登壇いただきました。

茶人、庭の作庭で有名な小堀遠州(現在の長浜市小堀町生まれ)ですが、文化人というのは一面に過ぎず、今で言う政府の官僚で、公人であった。

その中でお城や将軍宿泊用御殿など幕府の作事奉行(建築)や普請奉行(土木)を務め、その建物はもちろん作庭の陣頭指揮をとった。

寛永十一年(1634)には幕府ナンバー2の立場にあり、京都伏見に居を構えながら江戸へ参上するなど多忙を極めた中で、さまざまな幕府の官僚業務を担い、その目利きが養われまた評価されたのではないか。

庭師や茶人ではなく官僚としての小堀遠州の本来の姿を太田先生ならではの視点で多くの資料をもとに詳しく説明をしていただきました。

さることながら小堀遠州の庭は自然の中に人工的な直線や曲線の美を見事に配し、西洋的な造園方法を日本の庭園に導入したことが顕著であり、全国にあまたある小堀遠州作の庭には遠州好み、伝遠州作であることは否めないが、岡山県高梁市の頼久寺の小堀遠州作「禅院式枯山水蓬莱庭園は見事であると紹介いただきました。

是非、みな様もお足を運んでみてはいかがでしょうか。

(報告:前阪良洋)

講演内容:

小堀遠州は一般には茶人として知られるが、その姿は実に多彩です。彼が活躍した江戸初期は、大規模城郭建造ラッシュの時代と言えるが、その多くに普請・作事奉行として関わり、建物に付属する庭園の設計指導も行いました。さらに、幕府の行政官として国奉行・伏見奉行・上方郡代・直轄領代官などを歴任、備中国(岡山県)や畿内近国の支配、その地で起きる様々な訴訟を裁いていました。本講座は、遠州がこの多忙な生活の中で、「綺麗さび」と言われる芸術的センスを、如何に磨いていったかを考えます。

講師プロフィール:

1961年東京都生れ。明治大学大学院文学研究科修士課程修了(史学専攻)。1986年市立長浜城歴史博物館へ就職。以来、一貫して湖北・長浜の歴史研究に取り組む。現在、長浜市長浜城歴史博物館館長。著書『テクノクラート小堀遠州』『近江が生んだ武将石田三成』ほか。

山本晃子氏:2015近江学フォーラム会員限定講座 第1回

2015年6月27日

講師 山本晃子氏

日時:2015年6月27日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

講師:山本晃子氏(高島市教育委員会文化財課参事)

タイトル:「中江藤樹とその教えを伝える人々」

木村至宏所長よりご挨拶

6月27日(土)、2015年度近江学フォーラム会員限定講座特集テーマ《近江の偉人たち~近世》第1弾として、

「中江藤樹とその教えを伝える人々」開催しました。

講師には、高島市教育委員会参事で、日本仏教史がご専門の山本晃子先生にご登壇いただきました。

詳しい報告は後日行います。

講演内容:

日本陽明学の祖として名高い中江藤樹は、高島市安曇川町上小川に生まれ、後にはこの地で塾を開いて、儒教に基づく教えや人の道を分かりやすく伝えました。塾の跡は、国史跡藤樹書院跡として、藤樹先生の教えを受け継ぐ地域住民によって現在も大切に守り続けられています。

今回は、藤樹書院に伝わる資料等から、藤樹先生が人々に伝えようとしたこと、そしてその教えを守り伝えてきた人々の活動を紹介します。

講師プロフィール:

1970年滋賀県大津市生まれ。佛教大学大学院文学研究科修士課程修了。

日本仏教史専攻。今津町教育委員会町史編さん係を経て現職。

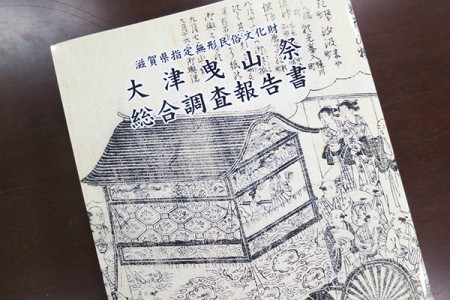

大津曳山祭総合調査報告書が完成しました

2015年6月23日

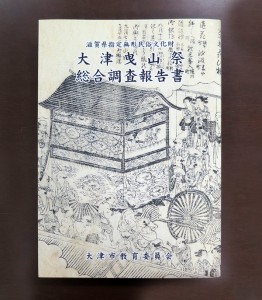

表紙「伊勢参宮名所図絵」

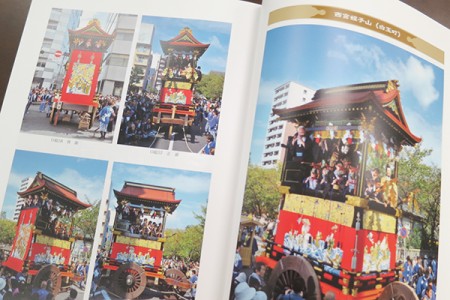

大津市が文化省の補助を受け、平成24年から26年度の3年間にかけて実施した滋賀県指定無形民俗文化財「大津曳山祭」についての総合調査報告書が完成しました。

大津市教育委員会が結成した「大津市曳山祭総合調査団」(団長:植木行宣氏)には、

近江学研究所からは、副団長として木村至宏所長、調査員として加藤賢治研究員が参加し、

成安造形大学からは、調査補助として益岡裕子さん、奥村元洋さん、岡本亜弓さん、島尾佳佑さん、小北野花さん、木村綾乃さん、居村浩平さん、金沙織さんが関わりました。

編集には、大津市歴史博物館副館長(当時 文化財保護課参事)の和田光生客員研究員が務めました。

先日6月上旬に記者発表された 江戸時代後期に14基の曳山が参加する様子を描いた版画「四宮祭礼(大津祭の当時の名称)摺物(すりもの)」も掲載されています。

(現在、祭りに参加している曳山は13基)

=========

大津曳山祭総合調査報告書

大津曳山祭 総合調査報告書 表紙

序章 「大津曳山祭とその特徴」

第一章「大津曳山祭の歴史」

第二章「大津曳山祭の組織と行事」

第三章「曳山の構造」

第四章「曳山の金工」

第五章「曳山の染織品」

第六章「曳山の絵画」

第七章「曳山のからくり」

第八章「大津祭の囃子」

DVD1枚付(各曳山図面、源氏山図面、曳山の染織品、龍門滝山からくり図面、石橋山旧唐獅子からくり図面、構造・形式表諸記録 収録内容)

ページ数:588ページ

A4判 両面刷 DVD1枚付 無線とじ

発行:平成27年3月

編集・発行:大津市教育委員会

=========

■報告書の頒布について

6月12日から100部を一般頒布します。

価格5,000円

頒布場所

大津市歴史博物館、大津市文化財保護課、大津市埋蔵文化財センター

■産経新聞ニュース 2015年6月6日付け

[大津祭、幻の曳山「神楽山」描かれた版画見つかった 大津市歴史博物館が発表]>>>こちらから

■NPO大津祭曳山連盟ブログ

[大津曳山祭総合調査報告書が完成しました]>>>こちらから

写真撮影には、文化誌[近江学」でもお世話になっている寿福滋氏も関わっています。[/caption]

写真撮影には、文化誌[近江学」でもお世話になっている寿福滋氏も関わっています。[/caption]

淡海の夢2015-仰木・棚田里山写生会開催しました

6月20日(土)に、淡海の夢2015「仰木・棚田里山写生会」を開催しました。

前日までの雨で、天候が心配されたものの、当日は午前中に少し雨が降りましたが、曇り空の過ごしやすい一日となりました。

一般の参加者22名、学生20名のみなさんが参加いただきました。

今年で12年を迎えた仰木写生会。

これまでは大津市仰木・平尾地区の棚田風景を写生ポイントとして、

地域の方々に協力いただき開催してきましたが、

12年目の今年は平尾より比叡山側にある上仰木地区にポイントを移し、開催することになりました。

開催にあたり、上仰木自治会館にて写生会企画者の永江弘之研究員からの開催のあいさつと、

写生ポイントなどの説明が行われました。

その後、参加者のみなさんは、写生へ向かわれました。

高台から見渡す棚田と集落、その奥に広がる琵琶湖。

奥行きのある魅力的な風景が広がっています。

15時半頃、永江弘之研究員と、イラストレーション領域の阪東勲講師による講評会が上仰木自治会館にて行なわれました。

最後には、永江先生、阪東先生の作品についても説明があり、

約1時間、みなさん熱心に聞き入っておられました。

参加者のみなさんからは素晴らしい写生場所であった。講評が参考になった。という喜びの声をいただきました。

次回は、10月18日(日)淡海の夢2015堅田・湖族の郷写生会を開催します。

申込み・詳細は>>>こちらから

連続公開講座 細居源悟氏「ー土人形の魅力小幡人形ー」報告

2015年6月13日

日時:2015年6月13日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

講師:細居源悟氏(小幡人形九代目当主)

対談:加藤賢治(近江学研究所研究員)

タイトル:「近江~かわいらしさのかたちー土人形の魅力 小幡人形ー」

壇上にならんだ小幡人形たち

6月13日(土)、連続公開講座「近江のかたちを明日につなぐ」シリーズの2回目の講演会を

東近江市五個荘町にて小幡人形を製造販売を継承し、9代目となる細居源悟さんをお迎えして開催しました。

対談は、加藤賢治研究員が行ないました。

会場風景

はじめに、加藤賢治研究員から、小幡人形の作られてきた東近江市五個荘町を訪ね、小幡人形の地域での広がりや細居家の歴史について紹介されました。郷土玩具として全国に広がった「土人形」。その元になったといわれる伏見人形についてなど、時代の移り変わりとともに変移してきた郷土玩具の歩みについて解説されました。

加藤賢治 近江学研究所研究員

細居源悟さん (小幡人形9代目当主

初代 安兵衛が作った土人形の型」について話すお二人

そして、後半は、細居源悟さんに、小幡人形のひとつひとつのいわれについてお話いただきました。

先代の細居文蔵さんの制作作業をビデオ上映から小幡人形の作業工程について解説いただき、

小幡人形の絵付け作業もご披露いただきました。

講演会後、細居さんと小幡人形を取り囲み、質問が相次ぎました

※詳細な報告は後日行います。

【講演内容】

東近江市五個荘小幡町の旧中山道沿いに、享保年間(1716~1736)から郷土玩具「小幡人形」の製造販売を継承する工房があります。

現在その工房を守り続けるのが初代安兵衛から数えて九代目となる細居源悟さん。土人形の元祖といわれる伏見人形の系譜を継ぐ小幡人形を制作するただ一人の職人です。

講座では、細居さんの工房をそのまま大学に移し、人形づくりの現場を再現しながら、土人形の歴史や、種類、そのあたたかさと、かわいらしさなど、小幡人形を紹介しながら、今に伝えられる土人形そのものの普遍的な魅力をひも解きます。

【細居源悟氏 プロフィール】

1939年滋賀県東近江市小幡生れ。‘59年彦根工業高校機械科卒、近江織物(株)入社。‘65年親会社のテイジン、伊藤忠に出向、海外事業部に配属。海外技術指導員を体験。‘89年会社生活の傍ら8代目の父の作業を見習う。‘91年九代目襲名。‘92年年賀切手に「桃持猿」採用。‘95年年賀はがき裏絵に「走り猪」採用。‘08年全国伝統工芸品展「寝牛」優秀賞。‘12年年賀はがき裏絵に「雲のり龍」採用。’13年全国伝統工芸品展「馬のり天神」優秀賞。 受賞歴:‘95年小幡人形滋賀県伝統工業品指定。‘12年東近江市にて伝統工芸技術師指定。

【小幡人形について】ホームページは>>>こちらから

【関連企画】

近江のかたちを明日につなぐ展vol.2

かわいらしさのかたち −土人形の魅力 小幡人形−

2015. 5.25(mon) - 6.13(sat)

12:00-18:00

カフェテリア「結」内ミュージアムショップ Closed on Sundays/日祝休館

詳しくは>>>こちらから

淡海の夢2015-坂本・石垣と里坊の町写生会開催しました

2015年5月26日

5月23日、大津市坂本にて、公開講座「淡海(おうみ)の夢 坂本・石垣と里坊の町写生会」を開催しました。

曇り空の過ごしやすい写生日和となり、一般37名、学生約20名の方が受講されました。

講師は、風景画家・イラストレーション領域准教授の永江弘之研究員と、アーティストの阪東勲非常勤講師。

集合は、最澄が生まれたお寺である生源寺境内。

永江研究員より坂本の写生ポイント解説があった後、

滋賀院門跡前や、慈眼堂付近、日吉大社前など、思い思いの場所での写生を行いました。

今回ははじめて写生会に参加する方もおられ、開会の後に永江先生からレクチャーが行われました。

永江先生(左)からアドバイスを受ける受講者さん

成安造形大学で取組んだ日吉大社蔵長沢芦雪筆「猿図絵馬」の復元模写した絵馬が完成し、先日(5月19日)に西本宮拝殿に奉納しました。

今年は日吉大社さんのご協力で、参加者の皆さんは特別に無料拝観ができ、学生の力作を皆さんに見ていただくことができました。

日吉大社西本宮拝殿にて。絵馬の奉納式。

講評会は、生源寺境内にある別当大師堂にて行いました。

一人一人の作品について、講師より的確なアドバイスがあり、みなさん熱心に耳を傾けられていました。

阪東先生のスケッチ作品

次回の淡海の夢は6月20日(土)開催の仰木・棚田写生会です。

今年度は、これまで開催してきた仰木平尾地区の棚田から、上仰木地区の里山・棚田の場所へ変更します。

写生会はどなたでも参加できます。ご興味のある方は是非ご参加ください。

日吉大社所蔵 長沢芦雪筆「猿図」絵馬 復元模写完成 記者発表(報告)

2015年5月25日

拝殿に掲げられた絵馬の前で記念撮影 左から、馬渕宮司、吉村研究員、今岡さん、橋爪さん、大野さん、須原権禰宜

2014年7月から9カ月間取組んできました日吉大社所蔵の長沢芦雪筆の「猿図」絵馬の復元模写が完成し、

5月19日(火)、日吉大社西本宮拝殿にて、完成奉告祭・記者発表を行いました。

新聞・マスコミ6社より取材いただき、復元模写を担当した学生3名今岡一穂さん(美術領域アシスタント、美術領域日本画コース卒業生)、橋爪千夏さん(美術領域日本画コース3年生)、

大野久留実さん(美術領域日本画コース3年生)も出席し、絵馬の奉納を見届けました。

まず、日吉大社完成奉告祭にて、修祓、祝詞奏上、鈴祓、玉串奉奠が行われました。

猿図が奉納された、日吉大社西本宮(大津市坂本)

西本宮楼門の屋根下の、棟持猿(むなもちざる)も奉納を見守っています

奉告祭 祝詞奏上

奉告祭 祝詞奏上

井口禰宜 本殿にて

奉告祭 鈴祓い

奉告祭 玉串奉納

木村近江学研究所所長に合わせて、大学参加者も拝礼しました。

馬渕宮司のごあいさつ

引き続き、記者発表に移り、

制作に関わった吉村俊昭研究員と、学生3名により復元絵馬の解説が行われました。

取材風景

絵馬を解説する吉村研究員

美術領域日本画コースの大野さん。担当した草花について説明。

TV取材を受ける美術領域アシスタントの今岡さん

拝殿に掲示される絵馬

絵馬を掲示する須原権禰宜

西本宮拝殿正面に掲示された復元絵馬

復元絵馬のかかった西本宮拝殿

==========

《日吉大社所蔵 長沢芦雪筆「猿図」絵馬 復元模写完成奉告祭》

日 時:平成27年5月19日 (火) 16:00〜17:00

場 所:日吉大社 西本宮(拝殿)

出席者:

馬渕 直樹(山王総本宮日吉大社 宮司)

井口 健(山王総本宮日吉大社 禰宜)

須原 紀彦(山王総本宮日吉大社 権禰宜)

木村 至宏(成安造形大学名誉教授、附属近江学研究所所長)

吉村 俊昭(成安造形大学芸術学部教授、近江学研究所研究員)

加藤 賢治(成安造形大学附属近江学研究所研究員)

今岡 一穂(美術領域アシスタント、美術領域日本画コース卒業生)

橋爪 千夏(美術領域日本画コース3年生)

大野 久留実(美術領域日本画コース3年生)

次 第:

○修祓 ○祝詞奏上 ○鈴祓 ○玉串奉奠(宮司・成安造形大学)

○宮司挨拶 ○取材・質疑応答 ○一般特別拝観 ○絵馬の拝殿掲示

==================

各新聞社に掲載されました

《過日 新聞・マスコミで発表されました》

■京都新聞 京都版 2015.05.20付「芦雪が描いた「猿図」絵馬復元 滋賀・成安造形大の学生ら」>>>WEBページはこちら

■京都新聞 滋賀版 2015.05.20付「芦雪が描いた「猿図」絵馬復元 滋賀・成安造形大の学生ら」

■読売新聞 2015.05.20付「芦雪絵馬、学生が復元 日吉大社奉納」>>>WEBページはこちら

■毎日新聞 2015.05.20付「猿図絵馬:復元模写完成 成安造形大生ら、出来栄えに感激 大津・日吉大社」>>>WEBページはこちら

■朝日新聞 2015.05.21付「長沢芦雪の「猿図」絵馬を学生らが復元 日吉大社」>>>WEBページはこちら

■中日新聞 2015.05.21付「廬雪の絵馬「猿図」復元完成 日吉大社西本宮で奉告祭」>>>WEBページはこちら

●ZTV放送 滋賀放送局 2015.05.20~05.23 「おうみ!かわら版 滋賀放送局」 >>>WEBページはこちら

日吉大社所蔵 長沢芦雪筆「猿図」絵馬 復元模写完成 記者発表(ご案内)

2015年5月13日

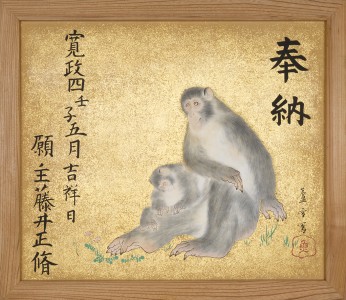

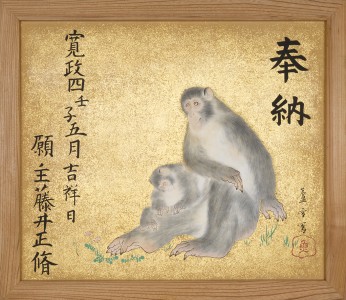

復元模写された「猿図絵馬」

撮影:岡田健

<日吉大社所蔵 長沢芦雪筆「猿図」絵馬 復元模写完成奉告祭・記者発表のご案内>

2014年7月から9カ月間取組んできました日吉大社所蔵の長沢芦雪筆の「猿図」絵馬の復元模写が完成いたしました。

成安造形大学美術領域日本画コースと附属研究機関の近江学研究所が協働し、先人の画業に触れながら絵馬を復元するというプロジェクトの成果です。

下記の通り、日吉大社にて、完成奉告祭・記者発表、絵馬の一般特別拝観、拝殿への掲示を行います。

一般の方にも特別拝観いたしますので、ぜひ、足をお運びください。

記

日 時:平成27年5月19日 (火) 16:00〜17:00

場 所:日吉大社 西本宮(拝殿) WEBサイト

出席者:

木村 至宏(成安造形大学名誉教授、附属近江学研究所所長)

吉村 俊昭(成安造形大学芸術学部教授、近江学研究所研究員)

西久松 吉雄(成安造形大学芸術学部教授、美術領域主任、近江学研究所研究員)

馬渕 直樹(山王総本宮日吉大社 宮司)

井口 健(山王総本宮日吉大社 禰宜)

須原 紀彦(山王総本宮日吉大社 権禰宜)

今岡 一穂(美術領域アシスタント、美術領域日本画コース卒業生)

橋爪 千夏(美術領域日本画コース3年生)

大野 久留実(美術領域日本画コース3年生)

次 第:

○修祓

○祝詞奏上

○鈴祓

○玉串奉奠(宮司・成安造形大学)

○宮司挨拶

○取材・質疑応答

○一般特別拝観

○絵馬の拝殿掲示

================

<復元された「猿図」絵馬について>

復元模写された「猿図絵馬」

撮影:岡田健

現在の原画

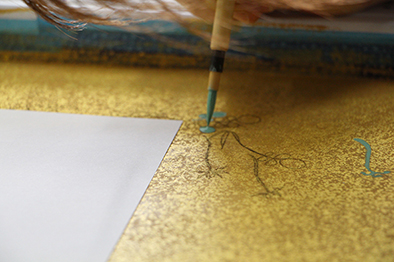

僅かな描画痕跡しか残っていない絵馬の復元は、作者や奉納にかかわる資料収集が重要となるため、多くの時間を収集と読み解きに費やした。作品調査は多くは写真資料によるものだが、和歌山草堂寺のご好意で群猿図を拝見し蘆雪の筆使いを確認することができた。

猿の絵は原画でかすかに見て取れる「耳」と手足指から親子猿の向きを決定して、猿の全体像を想定したが、母猿の視線は習作を重ねて奉納目的から決定した。また、足元の草花は蘆雪作品の優しさを表現できるように努めた。背景は金箔か金砂子か判断に苦しんだが、違和感の少ない金砂子を採用した。奉納文字はほとんど読み取れない部分もあったが筆致を詳細に確認してようやく復元に至った。

作品に取り掛かる前の習作や資料作りは学生たちにとって苦難の作業であったが、根気よく取り組んで復元の成果をあげたことは特筆すべきことである。

(吉村俊昭)

絵馬のデータ

外 形 縦78.7cm×横90.4cm

画 面 縦68.3cm×横80.0cm

墨書銘 「奉納 寛政四壬子五月吉祥日 藤井正脩」

落 款 「蘆雪写」

印 章 朱文氷形「魚」印(欠損のない完全印)

制作期間 2014年7月~2015年4月

作図指導 吉村 俊昭(よしむら としあき/成安造形大学 芸術学部教授、近江学研究所研究員)

制作者

吉村 俊昭(よしむら としあき/成安造形大学 芸術学部教授、近江学研究所研究員)

今岡 一穂(いまおか かずほ/美術領域アシスタント、美術領域日本画コース卒業生)

橋爪 千夏(はしづめ ちなつ/美術領域日本画コース3年生)

大野久留実(おおの くるみ/美術領域日本画コース3年生)

奉納先

山王総本宮日吉大社 西本宮(拝殿)

===========

日吉大社蔵 長沢芦雪筆「猿図」絵馬復元プロジェクトについて

詳しくは>>>こちらから

===========

連続公開講座 山本昌仁氏「近江~受け継ぐかたちーたねやが世界に蒔くものー」報告

2015年5月9日

日時:2015年5月9日(土)10:40~12:10

場所:成安造形大学 聚英館3階 聚英ホール

講師:山本昌仁氏(たねやグループCEO)

タイトル:「近江~受け継ぐかたちーたねやが世界に蒔くものー」

満員の会場

山本昌仁氏

5月9日(土)、連続公開講座「近江のかたちを明日につなぐ」シリーズの1回目の講演会を、近江八幡から世界に発信する菓子製造販売会社「たねや」の山本昌仁社長をお迎えして開催しました。

今回は、シリーズの基調講演としながら、「たねや」さんはもとより、近江八幡との連携を重ねてきた石川亮研究員が山本社長に質問するかたちで進め、難しい会社経営のお話から、「たねや」のデザインの方向性など、ものづくりにこだわった質問を投げかけました。

左

進行 加藤賢治研究員

インタビュアー 石川亮研究員

山本社長は、滋賀県の風土など、その土地にあるものを大切に、それらを引き出すことを大事にし、また、「自然に学ぶ」をテーマにしながら様々な取り組みを紹介していただきました。

また、事前にラコリーナを見学した本学総合領域の学生からも質問があり、世界で活躍する建築家藤森照信氏に新店舗「ラコリーナ」の設計をお願いされた経緯も解説していただきました。

現在たねやでデザインを担当する本学卒業生3名も紹介されました

学生の質問に答える山本氏

近江八幡には、左義長まつりや松明まつりなど大きな春祭りが行われますが、それらの伝統行事をしっかりと次世代に残して行こうとする活発な活動があり、「たねや」さんもそれらをバックアップしておられます。

それらの伝統行事のように、「たねや」さんも、「自然に学ぶ」というコンセプトのもと、このラコリーナの建設や、たねや農芸の運営など、お菓子の製造販売を基にしながら、次世代に、つなげなければならない大切な思想を、世界に向けて発信し、伝えておられるのだと、理解できました。

200席が満席となった会場からは、山本社長に大きな拍手が贈られました。

報告:加藤賢治(近江学研究所研究員)

=========

【講演内容】

1872年、旧八幡町池田町(近江八幡市)に「種屋末廣」の屋号で菓子業を創業。

1945年、敗戦後の物不足の時代に「栗まん」が好評となり、たねやの基本作りとなって以来、近江(滋賀県)を象徴する老舗菓子業としてその名を轟かせています。

その精神は近江の歴史、文化を背景に京都では見いだせない「鄙(ひな)びた美」にいち早く気付き、生活様式の変化や時代の移り変わりを敏感に感じながらも受継ぐものを大事にし、同時に新しい提案も進めてこられました。

近年では、イタリアの食材を和菓子に取り入れる斬新なアイデアを創出するなど、期待と夢を与える提案をされています。

2015年1月には近江八幡市北之庄に、背景の八幡山と自然環境の一体化を目指すたねやグループのフラッグシップ店ラ コリーナ近江八幡メインショップを開店。

来たるべき時代へ向かってこれからの「たねや哲学」に迫ります。

【講師プロフィール】

1969年滋賀県近江八幡市生まれ。16歳より10年間和菓子の修行を重ねる。1994年に全国菓子大博覧会にて最高賞の「名誉総裁工芸文化賞」を24歳最年少受賞。2011年四代目たねや社長に就任。‘13年たねやグループCEO就任。

【関連企画展】

近江のかたちを明日につなぐ展vol.01

たねやが蒔くもの 歴史に学ぶ・自然に学ぶ

会期:2015/3/30(月)~5/17(日)

休館:日曜日(5/17(日)を除く)、5月4、5、6日、

時間:12:00~18:00

会場:成安造形大学【キャンパスが美術館】スパイラルギャラリー・聚英館1Fロビー

入場:無料

協力:たねや、クラブハリエ、成安造形大学附属近江学研究所

主催:成安造形大学【キャンパスが美術館】

詳しくは成安造形大学【キャンパスが美術館】WEBサイトをご覧ください。